2022年6月4日に催行した群馬県高崎市の上野三碑や藤岡市の七輿山古墳、白石稲荷山古墳、藤岡歴史館などの古代史ツアーで訪れた場所を振り返ってみます。

この時期は天気が不安定ですが、この日は大当たりでした。最高の天気で、この時期にしては珍しく赤城も榛名も美しい山容を見せてくれました。

探訪前は上野三碑についてはいまいちその良さ、というか面白さが分かっていない参加者もいらっしゃったと思いますが、参加してくださったことにより、その史的重要性や古墳との絡みなどが良くわかって、より一層群馬の古代史を楽しめるようなっていただけたかなと思います。

* * *

集合場所、解散場所ともに高崎駅で、なんか高崎にはしょっちゅう来ているような気がします。

高崎には八高線で来ることが多いですが、今回も八高線で来ましたよ。

八高線という名前は、八王子と高崎を結んでいるからそういう名前なのですが、途中、高麗川駅から倉賀野駅までは今もなお非電化区間のため、八王子から出発すると、途中高麗川で必ずディーゼルカーに乗り換えないとダメなのです。

でも、東京からほど近い場所でいまどきディーゼルカーに乗れるのは貴重ですから、結構私は好き好んで乗りますよ。

出発時刻は10時ですが、8時半には到着して、今まで食べたことが無くて気になっていた上信電鉄側にある立ち食いそば「そば・うどん八起家 西口店」で冷やしきつね蕎麦を食べます。

朝から立ち食い蕎麦はいいね。

※帰宅後に知ったのですが、このお店は肉うどんやラーメンも好評なので今度食べてみたい。

10時前、予定通り皆さんが集まったので本日の探訪を開始します。

※探訪箇所は以下に写真と一部簡単な説明で羅列させていただきます。

※集合写真を含め私が写っている写真は参加メンバーから提供していただきました。

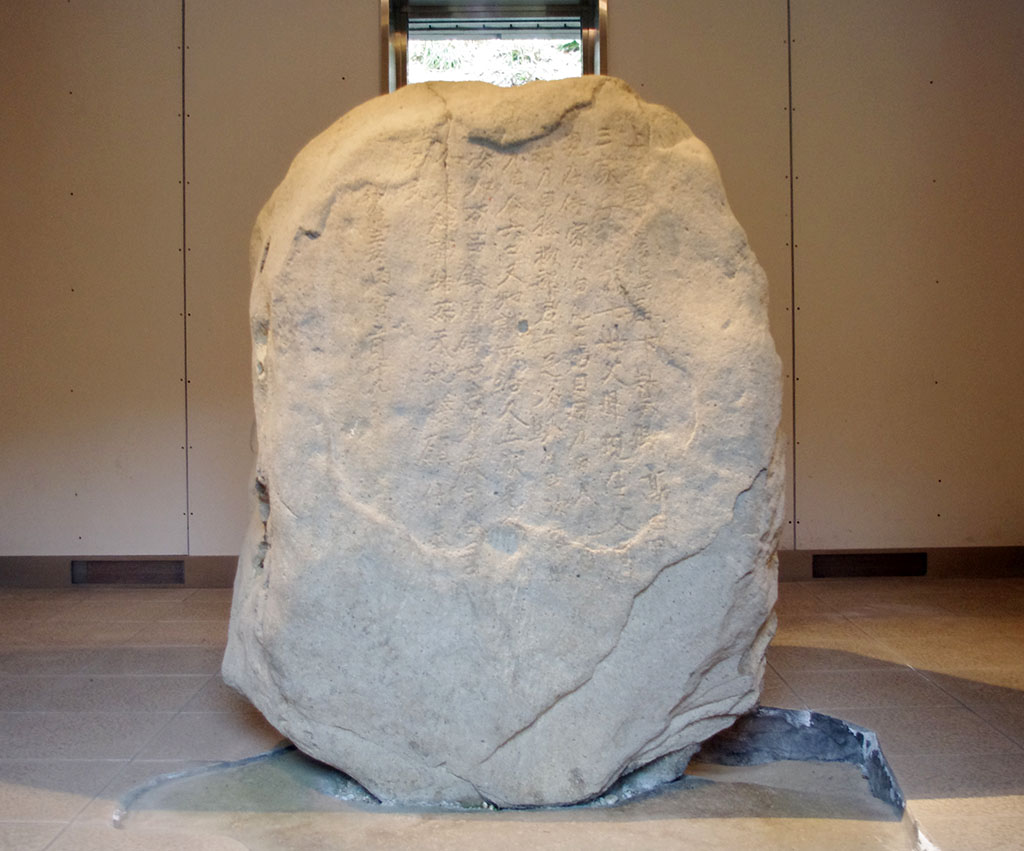

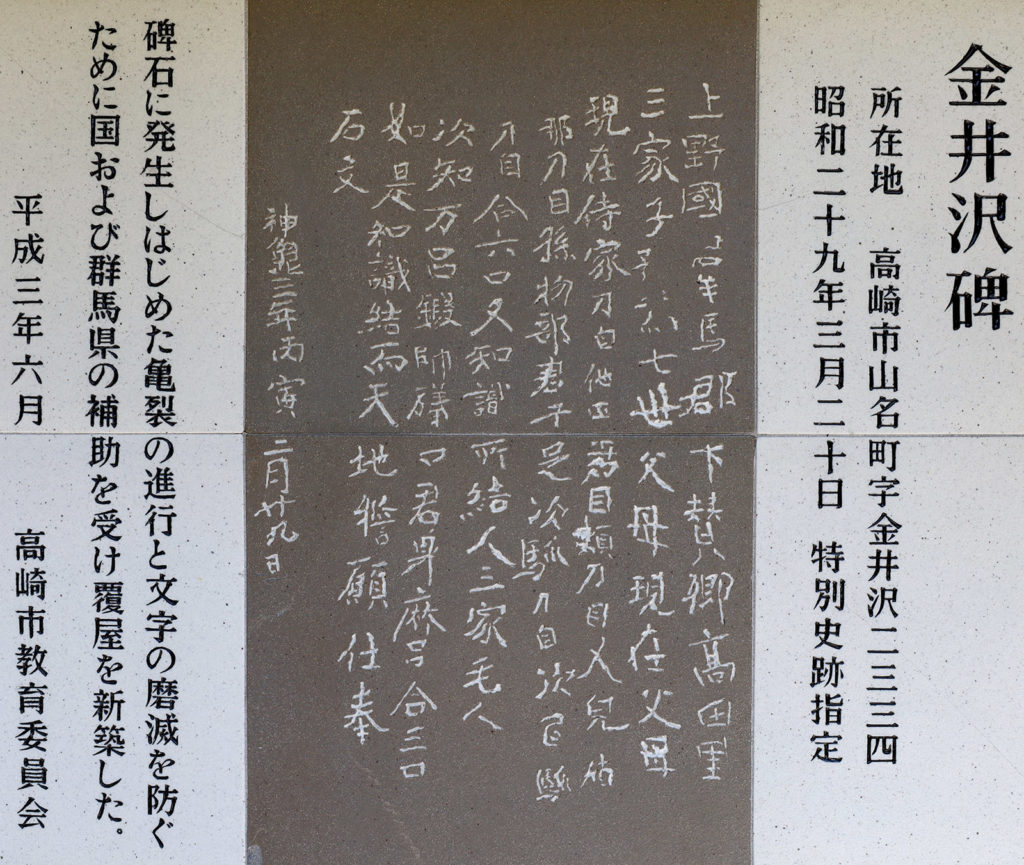

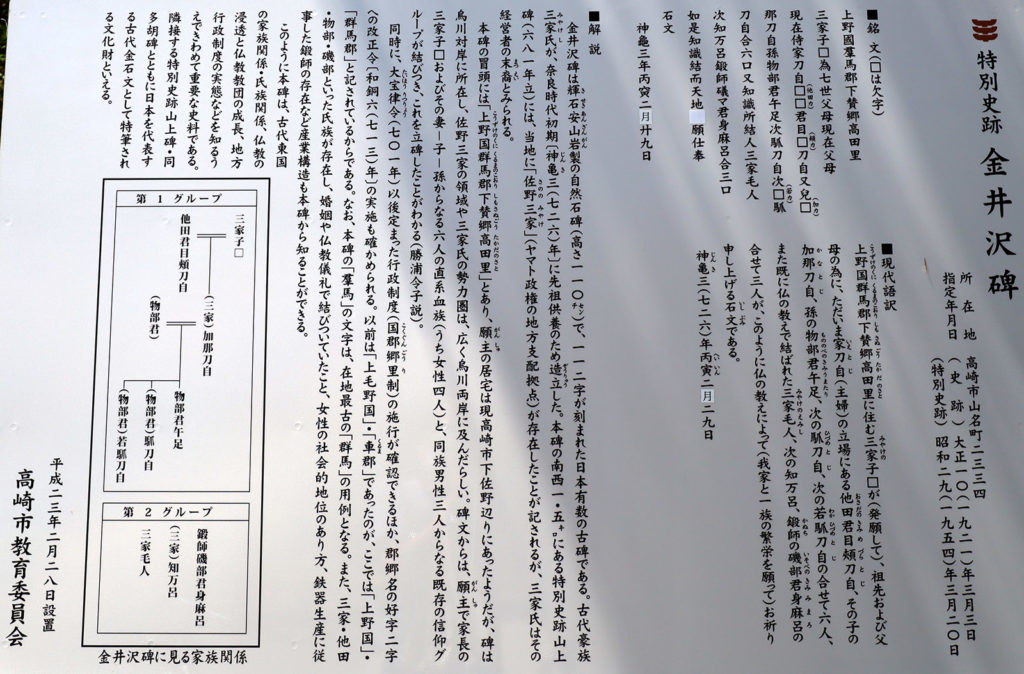

金井沢碑

上野三碑の一つで、聖武天皇の御代、神亀3年(726)の建立。112文字が刻まれている。

当地の豪族である三家(みやけ)氏の一族6名と、彼らと一緒に知識(信仰グループ)を結んだと考えられる3名の人びとの名が刻まれており、一般的な説としては、建立の目的は先祖供養とされる。

筆頭の人物の名は欠字により不明だが、三家を氏とすることから、山上碑に登場する佐野屯倉の関係者の末裔と考えることができる。

また、この碑に刻まれたメンバーを見ると、すでに嫁いでいる筆頭人物の娘が自分の子らを率いて実家の祭祀に参加していたことが分かり、その際は、嫁は夫を連れてこない風習があったことがうかがえる。つまり、娘は嫁いだ後も父方との親密な関係が続くのが古代の風習であり、古墳時代に夫婦が一緒の古墳に入るケースは例外的で、妻は死後は実家の古墳に入るのが一般的だったという説と符合している。

なお、既述した通り、建立の目的が先祖供養にあるというのは一般的な説だが、それもあるとしても、先祖供養のためにこういった石碑を立てる風習は当時の日本にはほとんどない。

石碑というのは刻された内容を永久に周囲に対して誇示しつづけることが目的であるから、三家氏の人びとは地域における政治的な関係から自らの地位を明示する必要に迫られていたと考えることもでき、またその際の表現方法として、日本人に馴染みのない石碑を選んでいるというところは、渡来系の氏族であるということへのアイデンティティの発露ではないかと考えられる。さらに言えば、石碑の建立はかなりの費用が掛かるため、石碑を建立したこと自体がその主体者の財力が豊富であるということを周囲に見せつける効果もある。

それともう一点、現在の群馬という文字は、元々は「車(くるま)」であったが、金井沢碑は羣(群)馬という文字の初見史料となる。

15

15

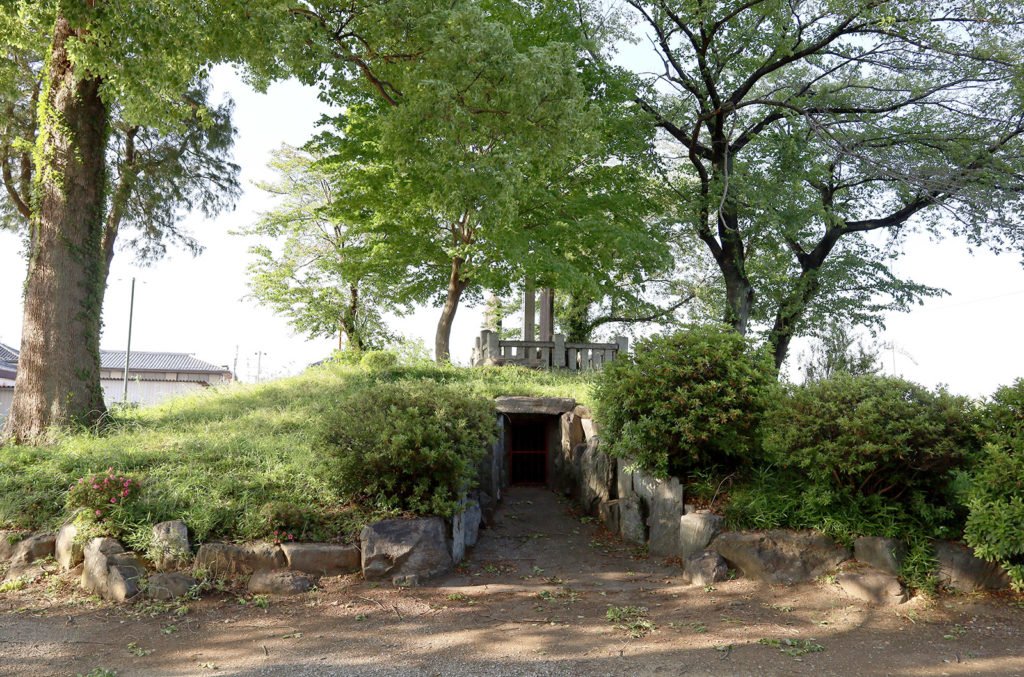

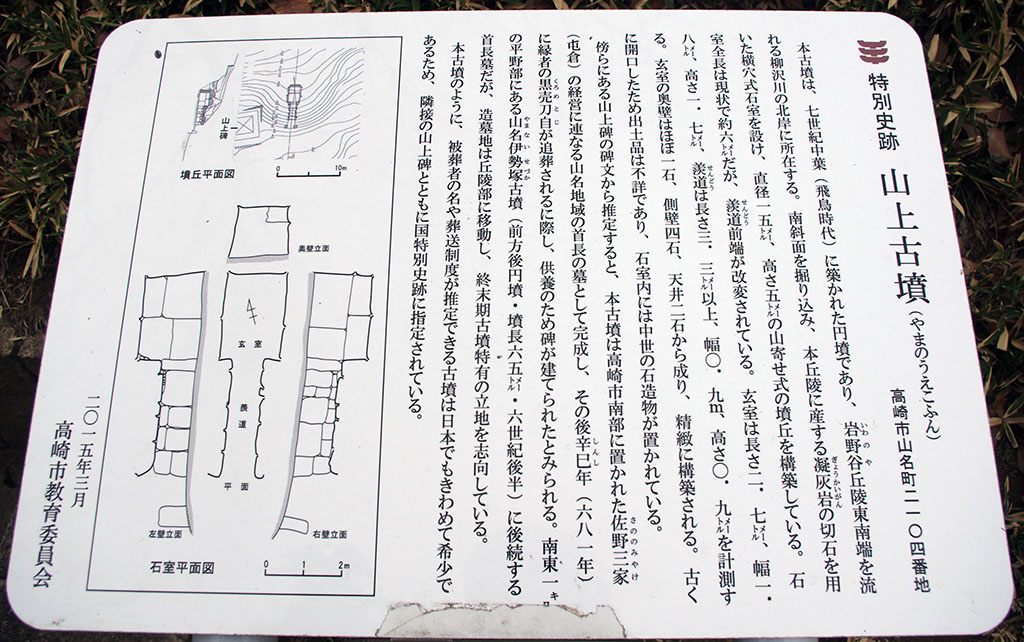

山上古墳

7世紀中葉に築造された径15mの円墳で、山寄式の築造方法をとっているため、前面から見ると普通の円墳に見えるが、背後は山と繋がっている。

凝灰岩の切石によって造られた横穴式石室はいつでも入室可能。全長は現況で6m。

羨道は天井が低くしゃがみながら進む必要があり、両袖式の玄室は170㎝未満の方なら立つことができる。6人一緒に入るとパンパン状態。コフンムシちゃんが普通にいるので驚かないように。

被葬者は、山上碑を建立した長利の母・黒売刀自と考えられるが、時代を考慮すると、黒売刀自は追葬で、初葬は、黒売刀自の父ではないかと考えられる。

その人物の名前は分からないが、そのさらに父か祖父にあたる人物が、同じく山上碑に記された佐野ミヤケの管掌者である健守命ではないかと考えられ、健守命の墓は、漆山古墳もしくは山名伊勢塚古墳と考える研究者が多い。

15m(説)

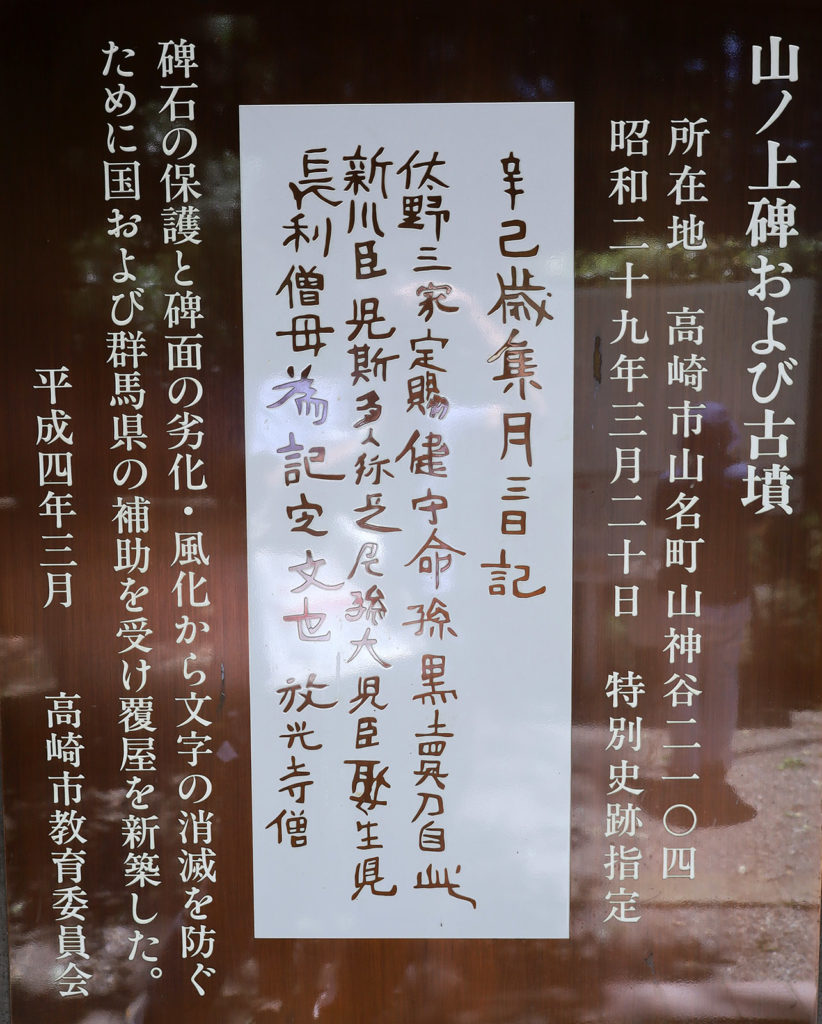

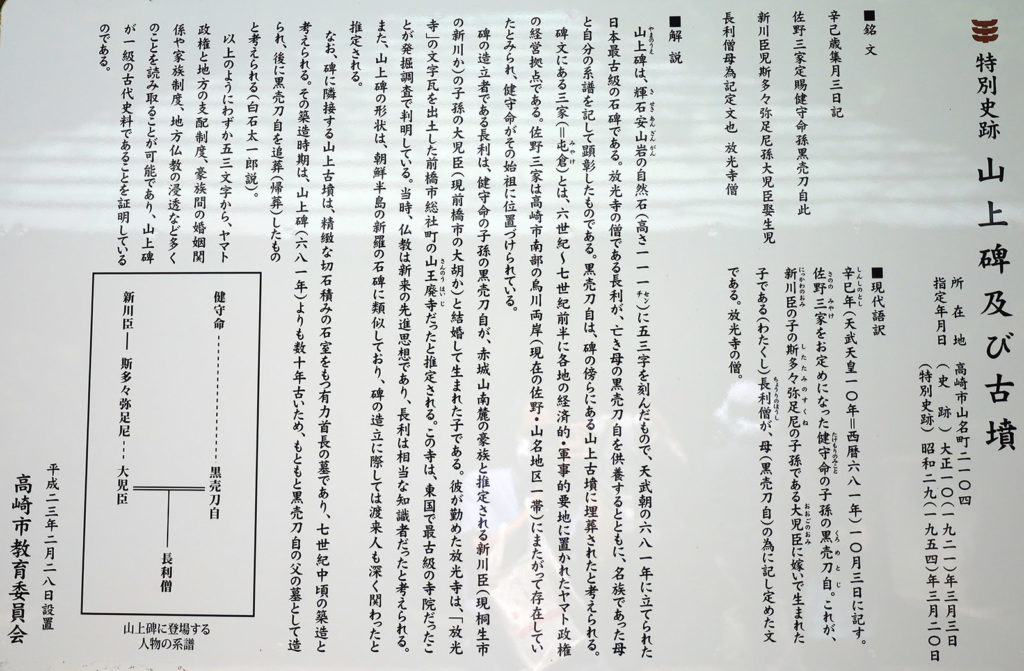

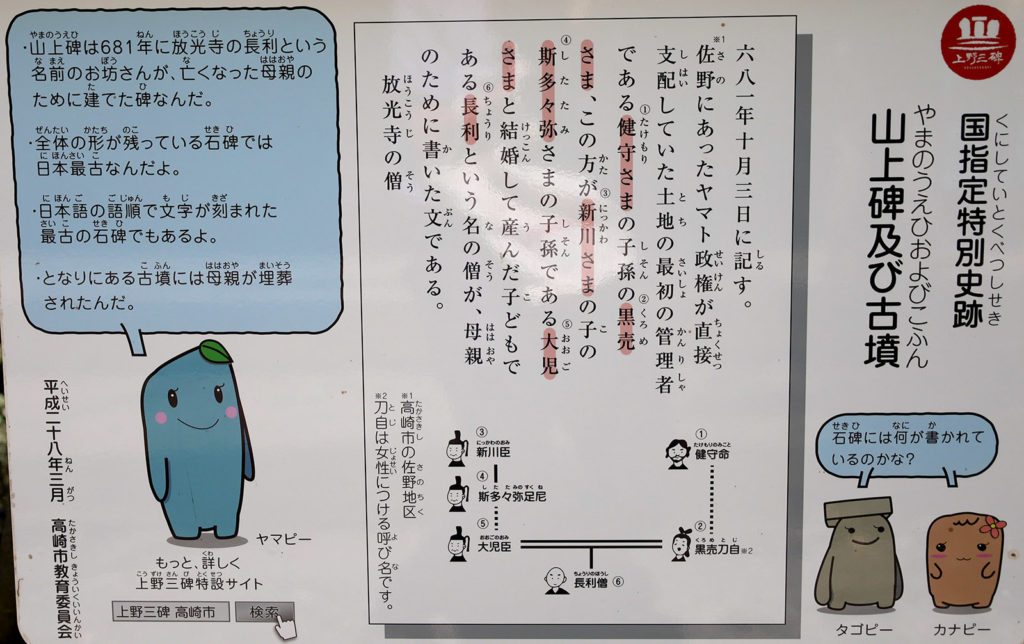

山上碑

上野三碑のひとつで、天武天皇の御代の681年に建立された。文字数は53文字。漢字を日本語の語順で読ませる「やまとことば」で記された石碑としては国内最古。古事記のリリースよりも31年も前の文字史料で、同時代史料(一次史料)として格別に重要。

法光寺の僧・長利が亡くなった母・黒売刀自のために建立したもので、書かれている内容は黒売刀自やその夫の系譜。

黒売刀自の先祖が、かつて佐野の三家(ミヤケ)の管理を朝廷から命じられていたという歴史を示すことにより、黒売刀自や長利の出自の良さを明示している。

なお、法光寺は前橋市の山王廃寺跡のことであるというのが定説。

山上碑の見学を終えると、そろそろランチの時間です。

お昼は、多胡碑の近くにある蕎麦屋さんの「いな垣」に入りました。

私は、ソースカツ丼ともり蕎麦のセットをチョイス。

ソースカツ丼と言っても、群馬や埼玉で食べられるタイプのソースカツ丼ですよ。つまりは、カツにソースをかけるのではなく、カツ自体にタレがしみ込んでいるタイプで、こちらではこのタイプが一般的です。

ここのカツは味がよくしみ込んでいて美味しい。

私たちは正午よりも少し早く入って普通に座れたのですが、その後みるみるお客様がやってきて、私たちが帰るときには行列ができていました。

では、午後の探訪です。

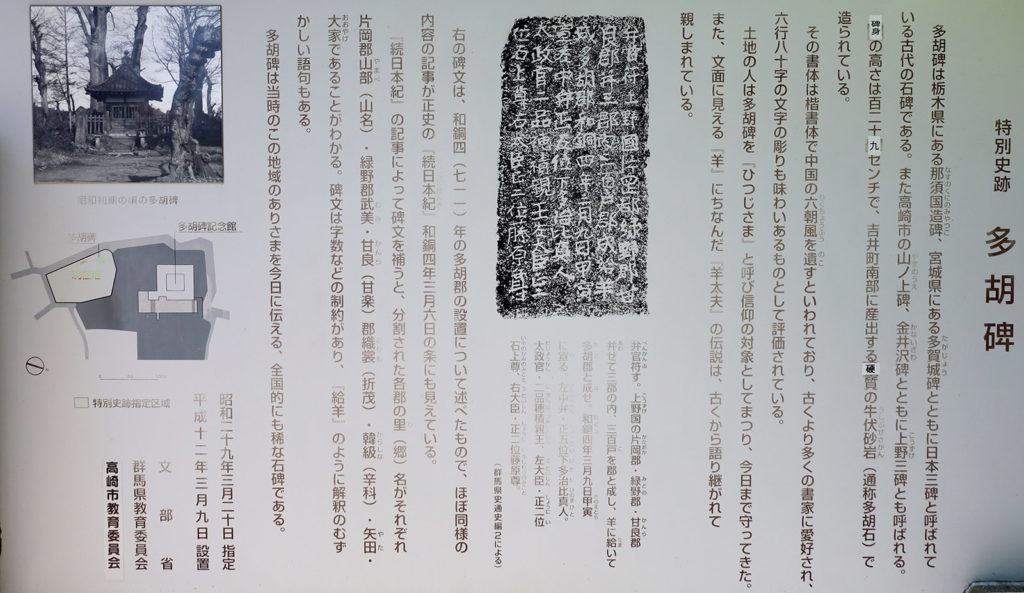

多胡碑

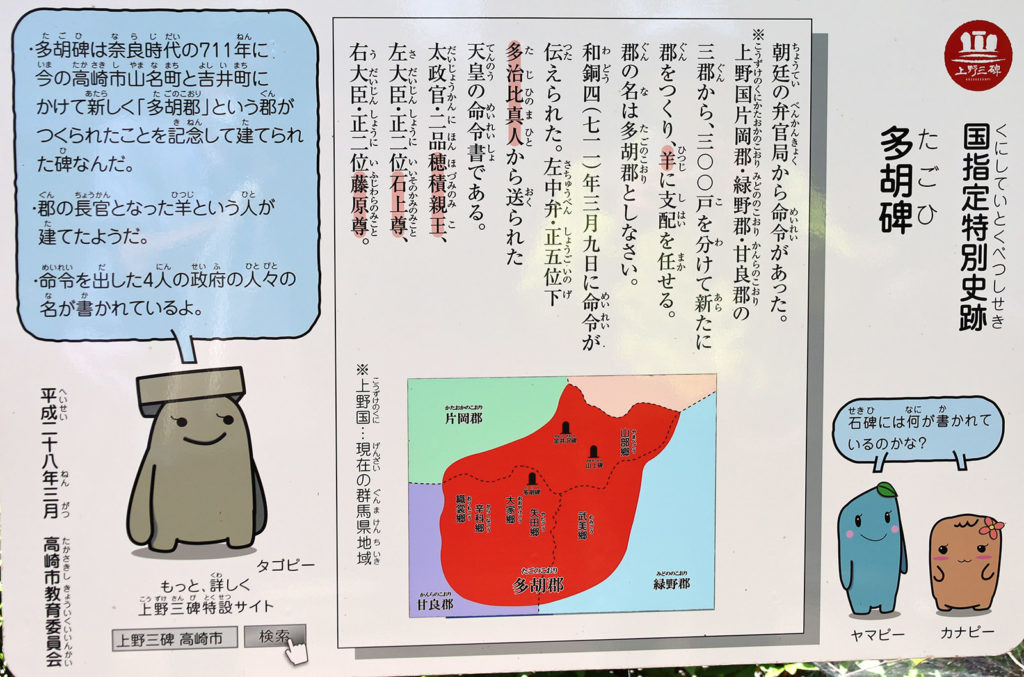

上野三碑の一つにして、「日本三古碑」の一つ。多賀城碑、那須国造碑とともに日本の古代石碑の頂点に君臨する。

内容は、続日本紀によっても建郡が裏付けられる和銅4年(711)の多胡碑建郡を知らしめたもので、建立もその年ではないかと考えられる(元明天皇御代)。文字数は60文字で、山上碑や金井沢碑よりもフォントが大きくダイナミックで読みやすい。

律令国家から建郡について発令された官符の内容を写したような文面で、上野国の片岡・緑野・甘良の各郡から300戸を割いて多胡郡を建て、その長官には「羊(ひつじ)」という人物が任じられたことが分かる。内容からすると、建立者は多胡郡の初代郡司となった羊であると考えられるが、羊という人物のフルネームや実態については不明(なぜか七輿山古墳の伝承にも登場する)。石碑を建てること自体、羊が渡来系の人物であったことの証左ではないだろうか。

文面最後には何の脈略もなく、天武天皇の第5皇子で当時政権のトップであった知太政官事・穂積親王と、彼を助けて政治を行っていた左大臣・石上麻呂、それに右大臣・藤原不比等の名が刻されており、続日本紀の世界をリアルに感じ取ることができ興奮を禁じ得ない。なお、彼ら3名の名を刻んだのは羊自身の権威付けのためと、3名に阿る気持ちがあったのだろうと推測する。

32.6

32.6

片山1号古墳(移築)

多胡碑や多胡碑記念館がある「吉井いしぶみの里公園」にある移築古墳。

元々は32.6mという大きな円墳だったが、円墳を墳丘ごと移築したのではなく、粘土槨のみ移築して土で覆っているという、ある種、粘土槨の保存施設のような土盛り。肝心の粘土槨は見ることはできない。

32.6m(説)

17

17

南高原1号古墳(移築)

多胡碑や多胡碑記念館がある「吉井いしぶみの里公園」にある移築古墳。

横穴式石室は開口しているが扉に鍵がかかっており中に入ることはできない。

扉から覗くと、移築された実物の奥壁や一番奥の天井石を見ることができるが、結構大きくていいね。

17m(説)

多胡碑記念館

たごひきねんかん

高崎市吉井町池1085

027-387-4928

公式HP

9時半~17時(最終入館16時半)

月曜休館

※上野三碑「世界の記憶」登録記念のため令和5年(2023)3月31日まで観覧無料

多胡碑の近くに建てられた資料館で、上野三碑や国内の石碑、それに諸外国の文字について展示解説がなされている。よくある歴史系資料館とはちょっと雰囲気が違って、とても面白い。考古系としては、多胡郡衙跡の遺物やパネル展示もある。

上野三碑が建立された当時のストーリーを紙芝居風にまとめた映像が放映されており、とても分かりやすく、上野三碑について理解するには最適なのでぜひ見てみよう。

各種図録やグッズの販売もあり、とくに上野三碑のキャラクター(やまぴー、たごぴー、かなぴー)がデザインされたクリアファイルがファンシーでお勧め。

藤岡歴史館

20171025

平井地区2号北古墳

平井地区2号古墳

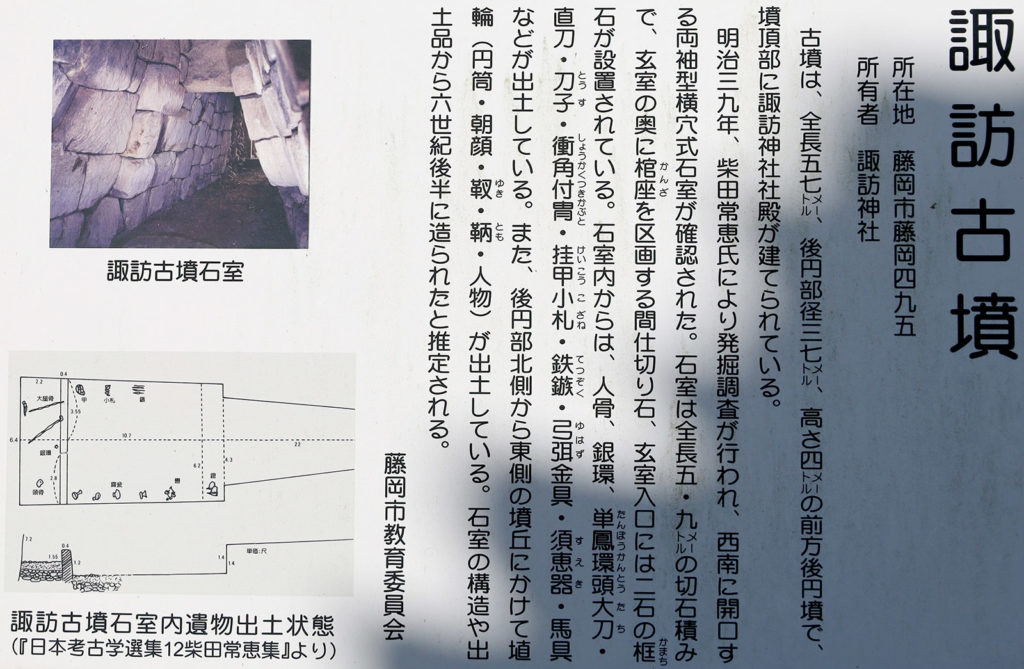

諏訪神社北古墳

横穴式石室が開口しているが扉に鍵がかかっている。

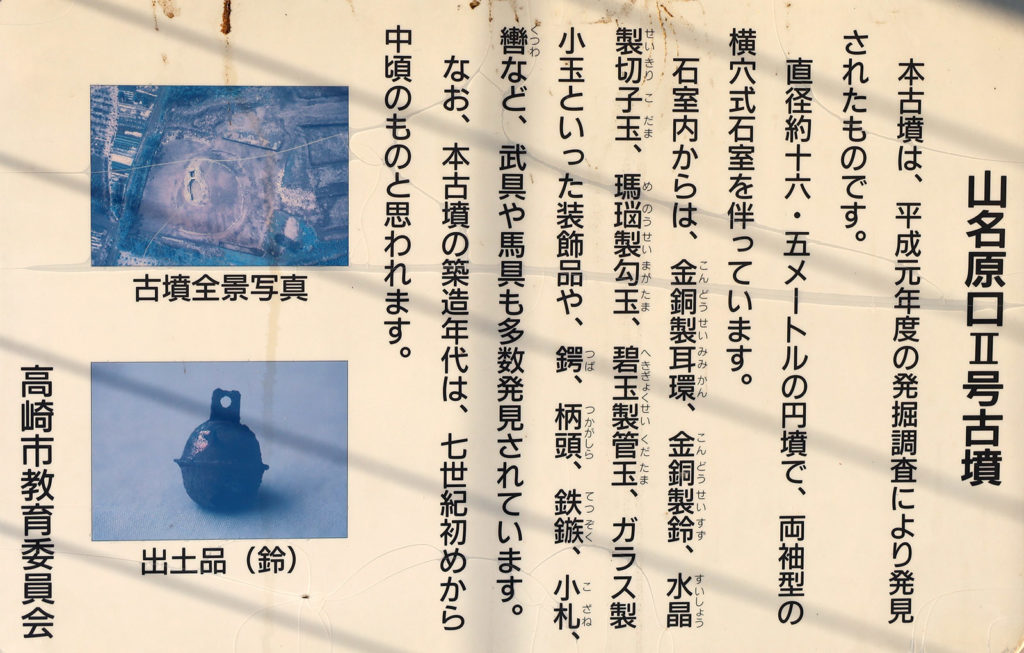

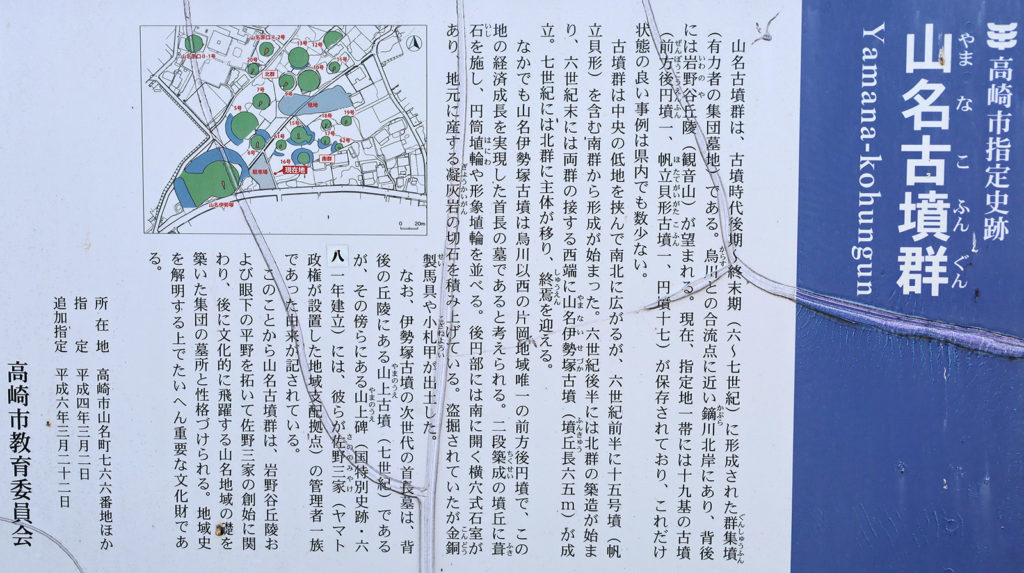

山名古墳群

後期から終末期の群集墳で、19基の古墳が保存されている。

群馬県では13,000基以上の古墳が確認されているが、意外と「古墳ポコポコ地帯」的な景観が現在も残っているところは少なく、ここではとくに良いものが見られて貴重。世界遺産である福岡県福津市の新原奴山古墳群と似た雰囲気がある。

各古墳は川原石が多用されており、葺石というよりかは、まるで積石塚のように見える古墳もある。

65

65

山名伊勢塚古墳

65m(説)

-1024x678.jpg)

-1005x1024.jpg)

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

-1024x813.jpg)