2022年3月16日に開催した東京都世田谷区と狛江市の古墳めぐりの様子を振り返ってみます。

世田谷区と言えば、野毛大塚古墳を擁する野毛古墳群(大田区側の田園調布古墳群と併せて荏原台古墳群と呼ぶ)が有名ですが、荏原台古墳群はクラツーでも過去に7回開催し、AICTでも1度やっていることから、AICTのメンバーの多くの方はすでに歩いたことがあると思うので、今回は野毛古墳群は全カットしました。

そのため、かなり地味な古墳めぐりになりましたが、多摩川流域の古代史を探るうえでは必ず見ておくべき古墳たちですよ。

それでは、小田急の狛江駅から出発しましょう。

弁財天池遺跡

小田急狛江駅の北口ロータリーには縄文時代中期半ばから後半にかけてが主体の集落跡である弁財天池遺跡が広がっている。

往時の河道は現在とかなり違っていて、この場所は旧野川の低地と旧清水川の低地に挟まれた武蔵野台地の東端部分に近い場所で、水が得やすい住みやすい場所だったのだろう。

なお、この場所からは弥生時代の方形周溝墓や弁財天池1~3号の3基の円墳が見つかっている。

40+

40+

駄倉塚古墳

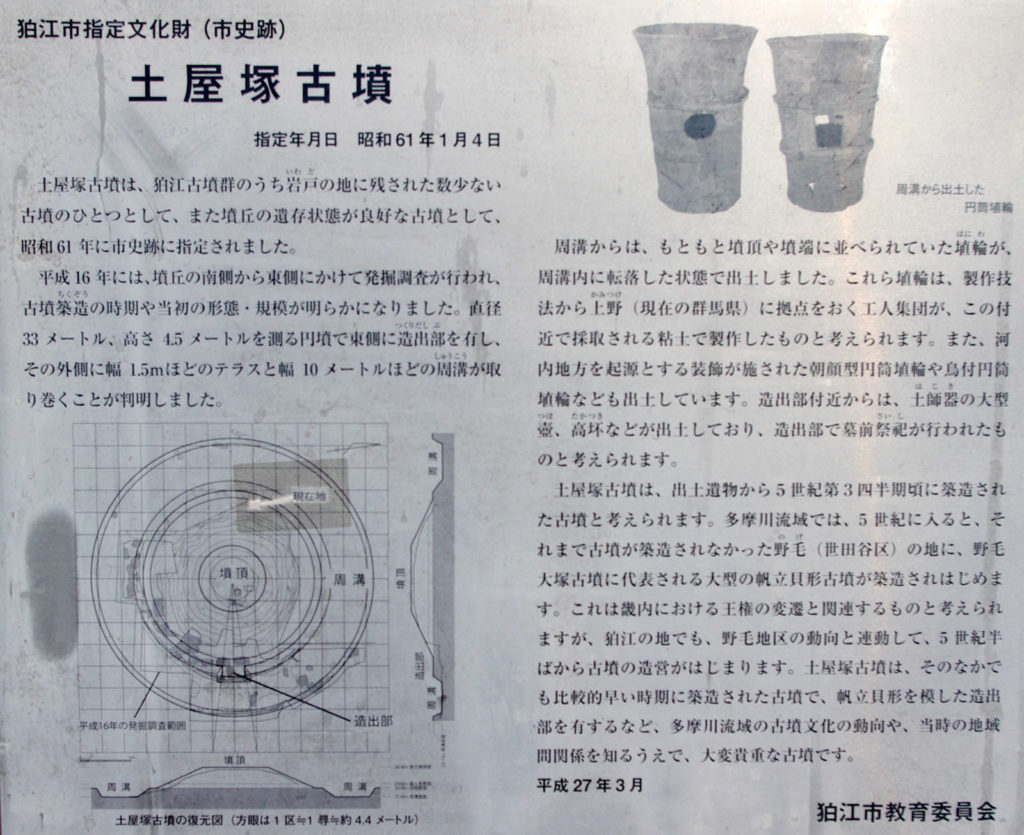

現在は辛うじて墳丘の残りが確認される程度だが、平成5年の調査によって、元々は推定で40mを越える大型の円墳で、築造時期は出土した円筒埴輪の編年によって5世紀第2四半期と推定された。

狛江市役所

狛江市には歴史系の博物館や資料館がないが、教育委員会が作った図書やリーフレットが市役所2階で入手できるということで立ち寄り。

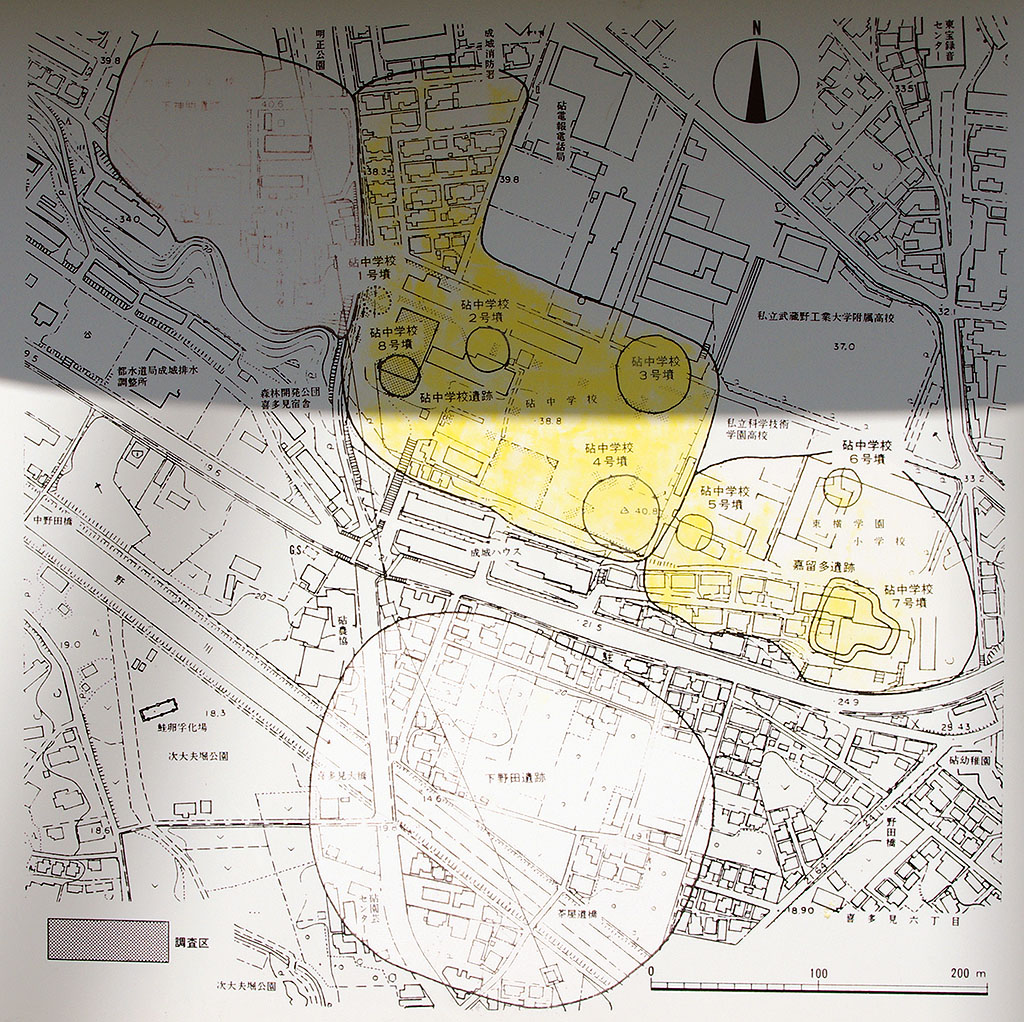

砧中学校3号墳

4号墳脇の説明板の図を見ると、4号墳並みの大きさがあったことが分かるが、現在はほとんど地膨れのようなものとして残っている。

道路を作る際にも完全に壊さずにこれだけでも残してくれたのはありがたいと思ったが、もしかして樹木を残すことが目的で、たまたま残ったのかな?と思ったりする。理由はともあれ結果オーライ。

65

65

砧中学校7号墳跡

墳丘は完全に破壊されて存在しない。かつては前方後方墳とされていたが、破壊する前の調査で前方後円墳であることが分かった(4号墳の説明板にはまだ7号墳のことを前方後方墳として書いている)。

となると、扇塚古墳が都内唯一の前方後方墳となるが、扇塚古墳も確実に前方後円墳であるとは言えない。

ただし、形状が前方後円墳だとしても、前期に65mの大きさを誇ったということは重要で、この地点より多摩川上流には前方後円墳が築造されていないことと、比較的近くに築造される野毛大塚古墳との関係を考えると非常に興味深い古墳。

扇塚古墳もそうだが、なんで壊すかな?まったくもう。

65m(説)

次大夫堀公園民家園

13

13

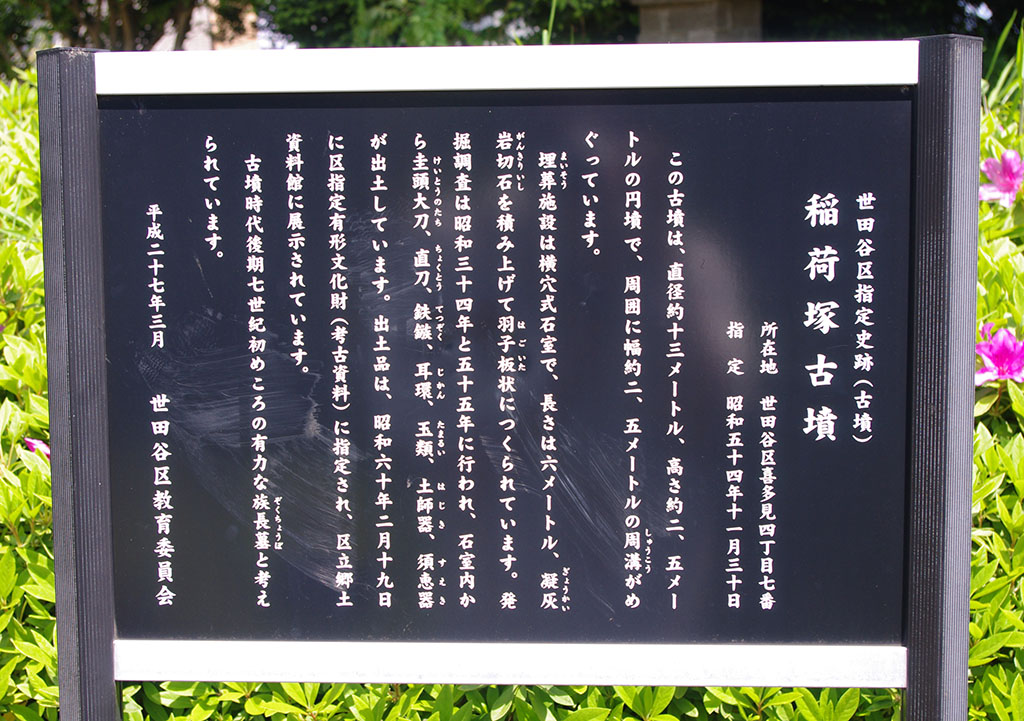

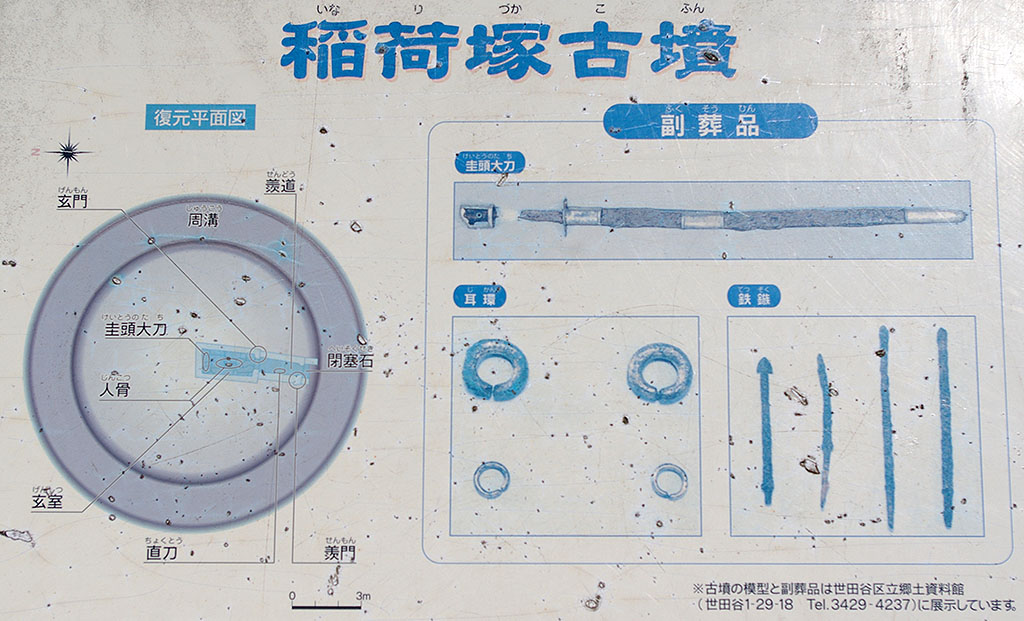

稲荷塚古墳

13m(説)

7世紀初頭の築造。径13mという小さな墳丘の中に長さ6mの横穴式石室を内蔵。石室は切石積みの精緻なもので、被葬者は終末期における多摩川流域の有力者であることは間違いないが、7世紀初頭といえば、まだ国造制が敷かれている時期で、屯倉や部民との関係を含めて、被葬者がどのような人物であったのか興味深い。

なお、世田谷区立郷土資料館には稲荷塚古墳の模型が展示してあるが、横穴式石室の側壁が墳丘の外に飛び出ている。いったいこれはどういう意味なのだろうか?

天神塚古墳

現況ではほとんど古墳の態をなしていないが、「東京都遺跡地図」によると、横穴式石室を備えているという。墳丘の上に社殿が建てられており、この様子だと石室はすでに破壊されているか。いろいろ詳細不明。

慶元寺

けいげんじ

永劫山花林院と号す浄土宗の寺院で、平安末から中世初頭に江戸の地(今の江戸城周辺)を本貫とした桓武平氏一族江戸氏の菩提寺。

平安末期に「関東八箇国の大福長者」と呼ばれ、その経済力と武力が源頼朝に恐れられた江戸重長の像が建立されており、江戸氏ファンにはたまらない。

慶元寺古墳群

慶元寺古墳群は慶元寺の境内にある8基の古墳からなり、参道入口には1号墳跡、参道途中には2号墳跡がある。

1号墳からは、6世紀前半に編年される円筒埴輪が出土(『多摩川流域の古墳』所収「多摩川中・下流域左岸の古墳」<寺田良喜/著>)。

境内では地膨れのような小さな円墳を見ることができる。

20

20

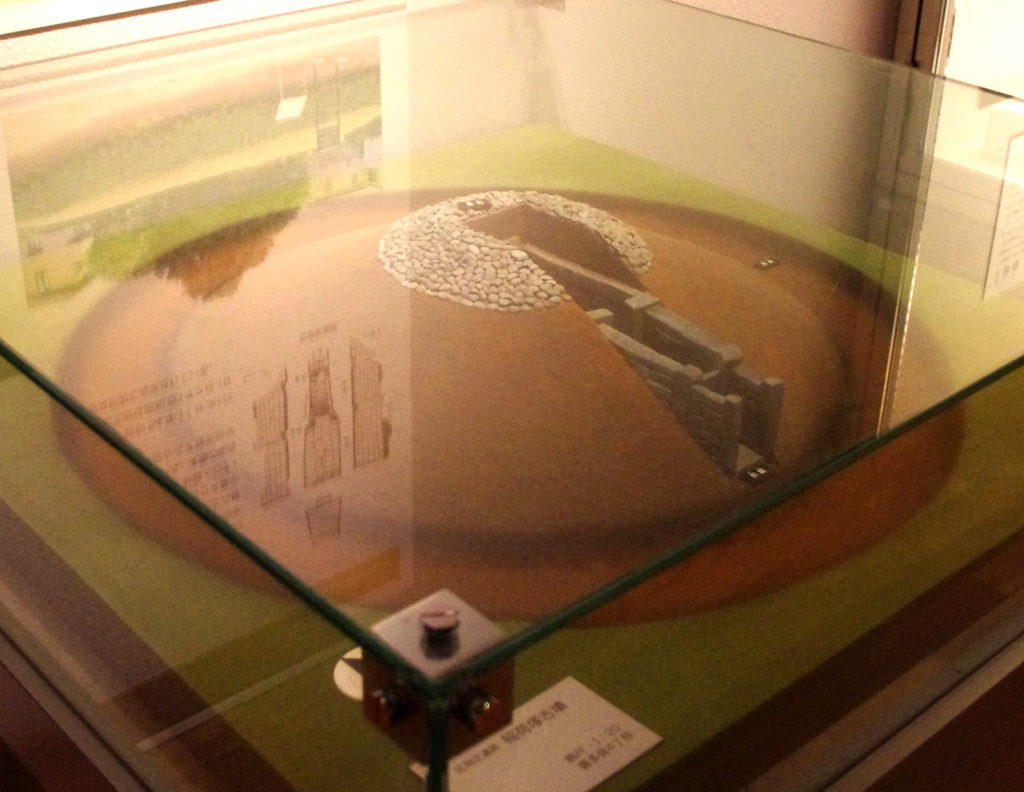

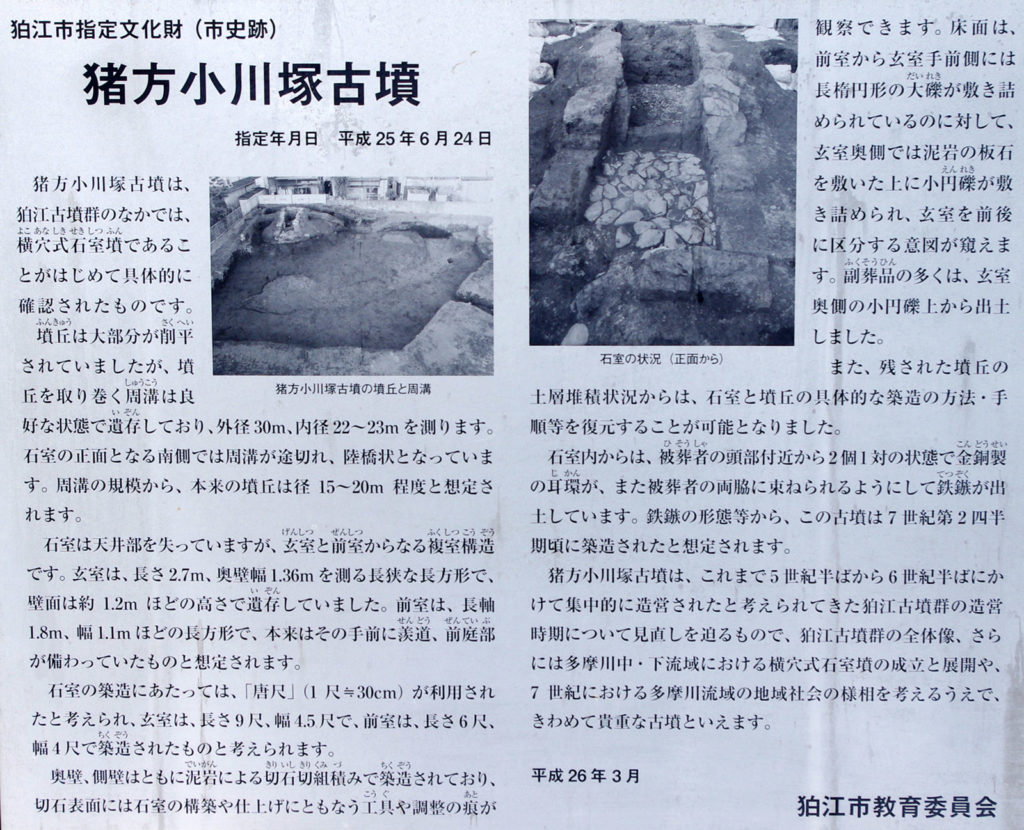

猪方小川塚古墳

住宅街の中に小さな公園のような形できれいに整備されており、横穴式石室が覆屋の中に保存されていて外から観察できるようになっている。

石室はもともとは玄室・前室副室構造に羨道と前庭部が備わっていたと考えられているが、現状は前室と玄室のみが残っている。天井石は見つかっていない。

前室の幅は1.1mと狭く、玄室の奥壁も1.36mしかないのが特徴。見つかった鉄鏃の編年から7世紀第2四半期の築造と考えられている。

当初の予定では、狛江駅まで戻ってきてランチにするつもりでしたが、想定していた以上に時間が掛かってしまったため、空腹に耐えきれず最寄りの「焼肉キング」に入店。

普通であれば、ゆっくりと食べ放題の焼肉を楽しむお店ですが、時間もないので、誰も焼肉を頼まず、全員単品メニューを注文。焼肉屋に来たのに焼肉を頼まない奇妙な客が大勢詰めかけたためか、お店の処理がおかしくなってしまい、支払いの時に食べたものが計上されていなかったり、ちょっとした混乱状態になってしまいました。もちろんちゃんと支払いましたよ。

では、午後はサラッと行きましょう。

40

40

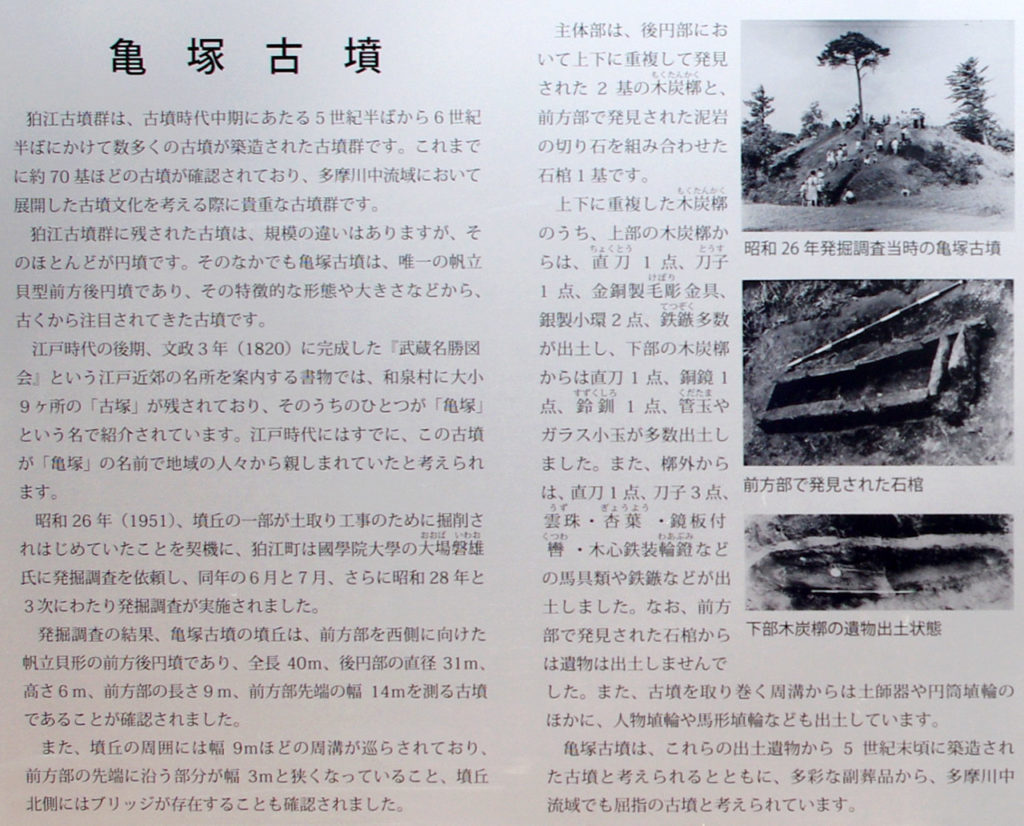

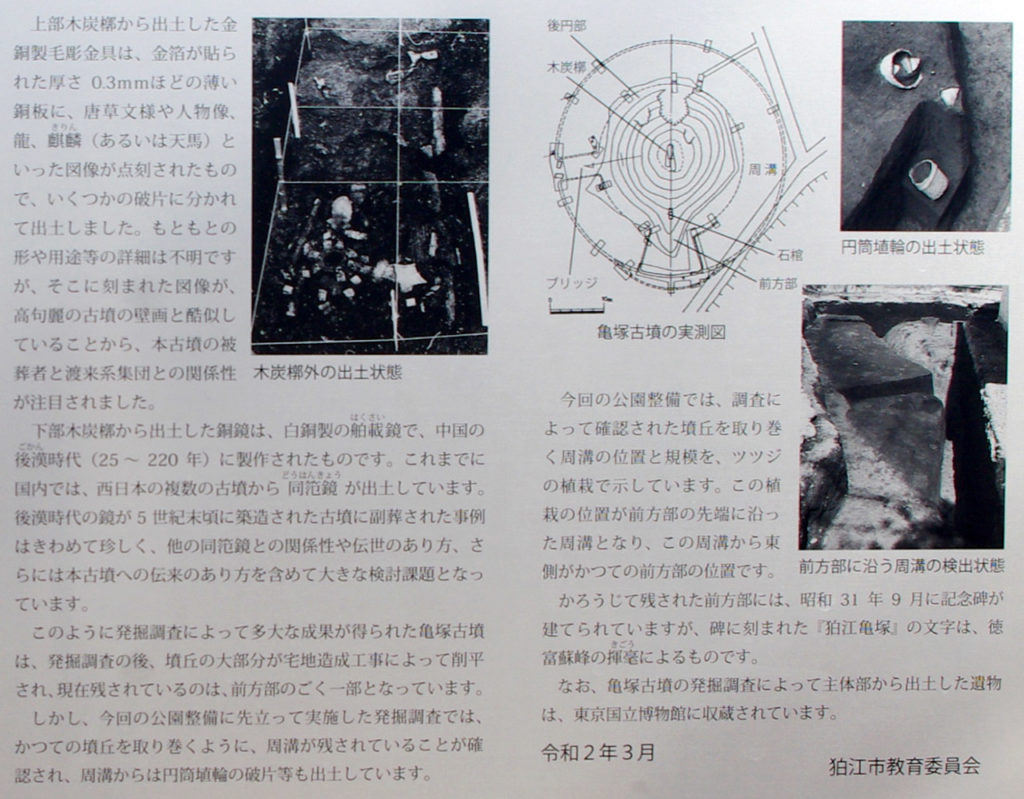

亀塚古墳

40m(説)

昔から狛江を代表する古墳の一基として著名。

帆立貝式古墳で墳丘はほとんど残っておらず、少し前までは住宅街の中の細い路地を歩いて行くと、ほとんど徳富蘇峰揮毫の石碑を建てる分のスペースしかないような狭さだったが、久しぶりに訪れたら面目を一新していて驚いた。

43

43

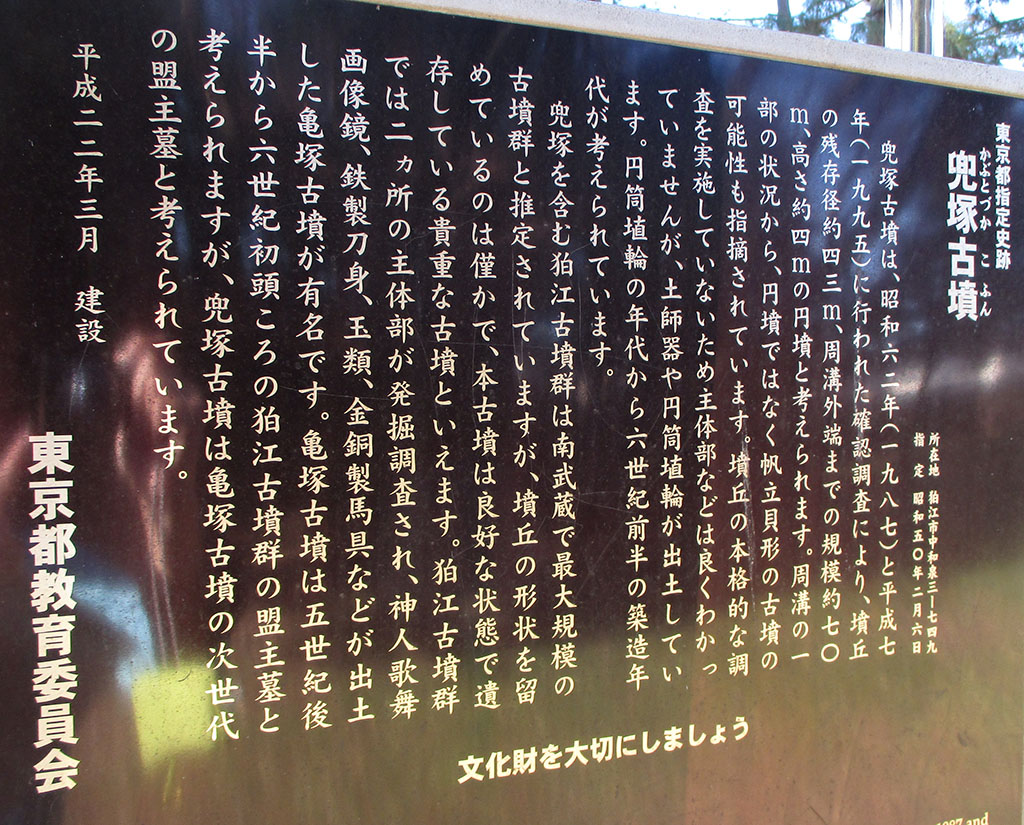

兜塚古墳

6世紀前半に築造された径43mの円墳で、帆立貝式古墳の可能性もある。

狛江市の古墳でもっとも「古墳らしい」堂々とした墳丘で、本日最後の探訪箇所でようやく古墳らしい古墳に出会えた感じ。

以上で予定していた古墳の見学はすべて終了し、電車を乗り継いで世田谷区立郷土資料館へ。

クラツーで荏原台古墳群を案内していた頃には、野毛大塚古墳の展示もある郷土資料館も訪れたかったのですが、ちょっと距離が離れていて、行程に入れることができませんでした。

4月から長期の休館に入るということで、見られるうちに見ておくことにしましょう。

世田谷区立郷土資料館

以上で本日の探訪は終了。

東急世田谷線に乗って帰りましょう。

.jpg)