最終更新日:2024年1月24日

※自治体ごとに示し、自治体の並び順は五十音順です。

※一覧の見方に関しては、こちらをご覧ください。

目次

岩出市

かつらぎ町

丹生都比売神社

式内社。紀伊国一宮。祭神の丹生都比売大神は、天照大神の妹神とされるようだが、「丹」がついていることから、朱が採れたはず。神社の HP には、「丹生都比売大神は、この地に本拠を置く日本全国の朱砂を支配する一族の祀る女神とされています」とあり、全国には丹生神社が 88 社、丹生都比売大神を祀る神社が 108 社あり、摂末社を入れると 180 社余を数え、その総本社。

20231104A

20240120A

紀の川市

紀の川市歴史民俗資料館

20231104A

串本町

トルコ記念館

20220221P

御坊市

堅田遺跡

20240120A

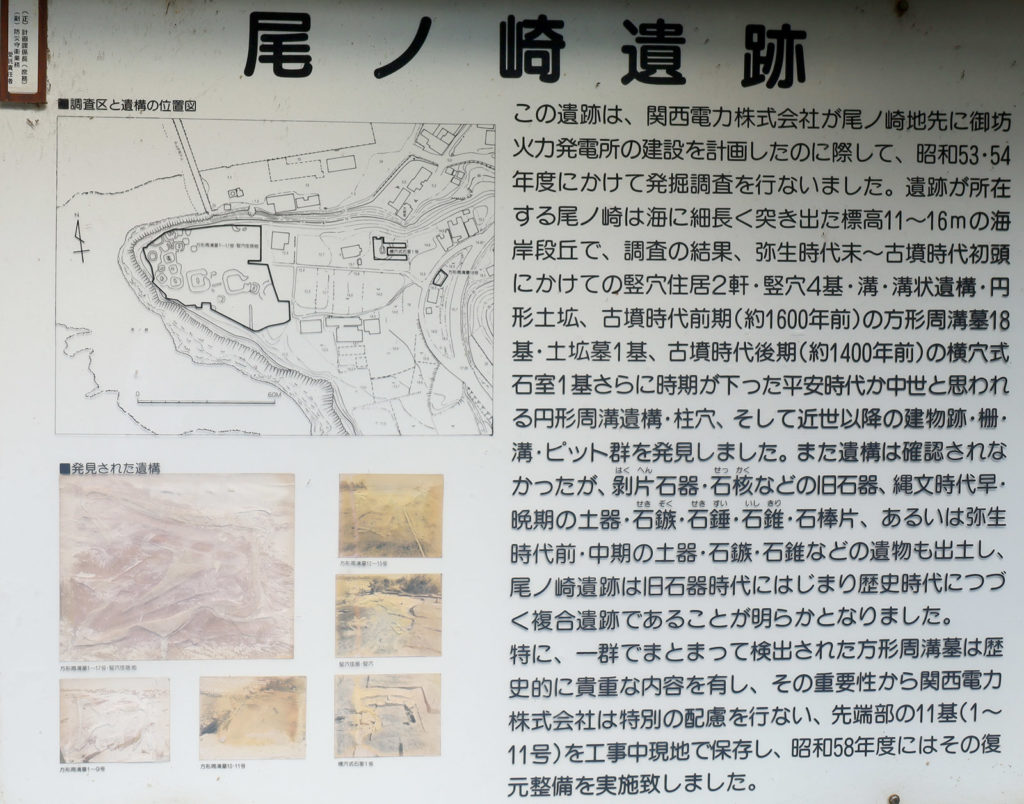

尾ノ崎遺跡

弥生時代末~古墳時代初頭の住居跡などが見つかっている複合遺跡。とくに古墳時代前期の11基の方形周溝墓が復元整備されており、ホーケーシューコーバーには是非見に来てほしい。

20231105A

20240120A

28

28

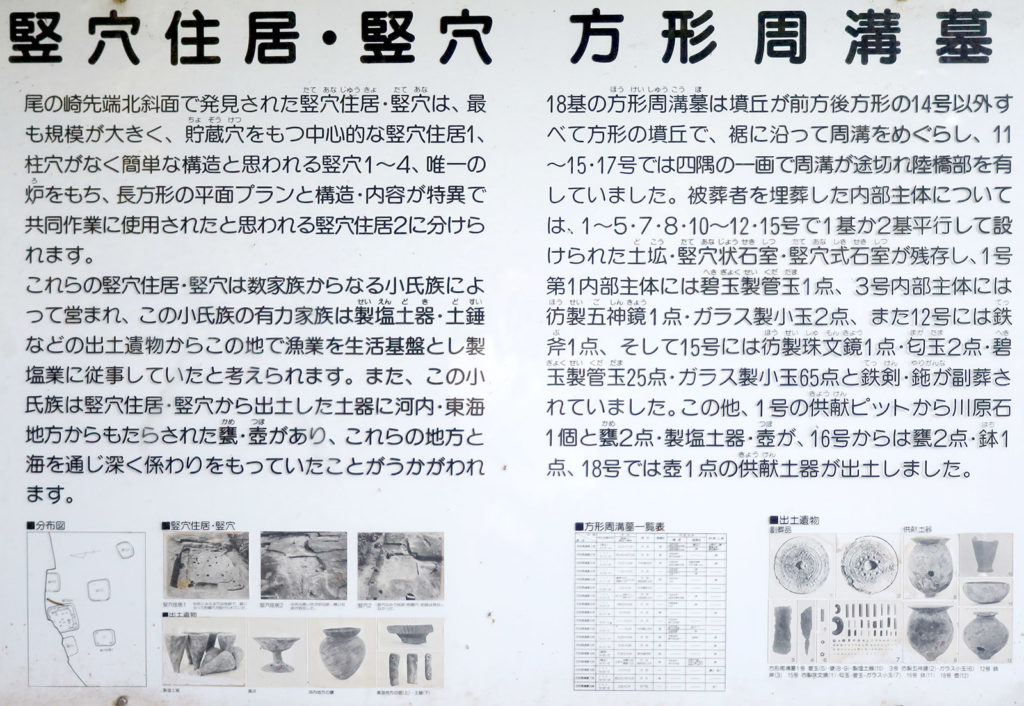

岩内3号墳

中期前半の築造で、幅約5mの周溝がめぐる。主体部には2基の割竹式木棺。

20231105A

19.3

19.3

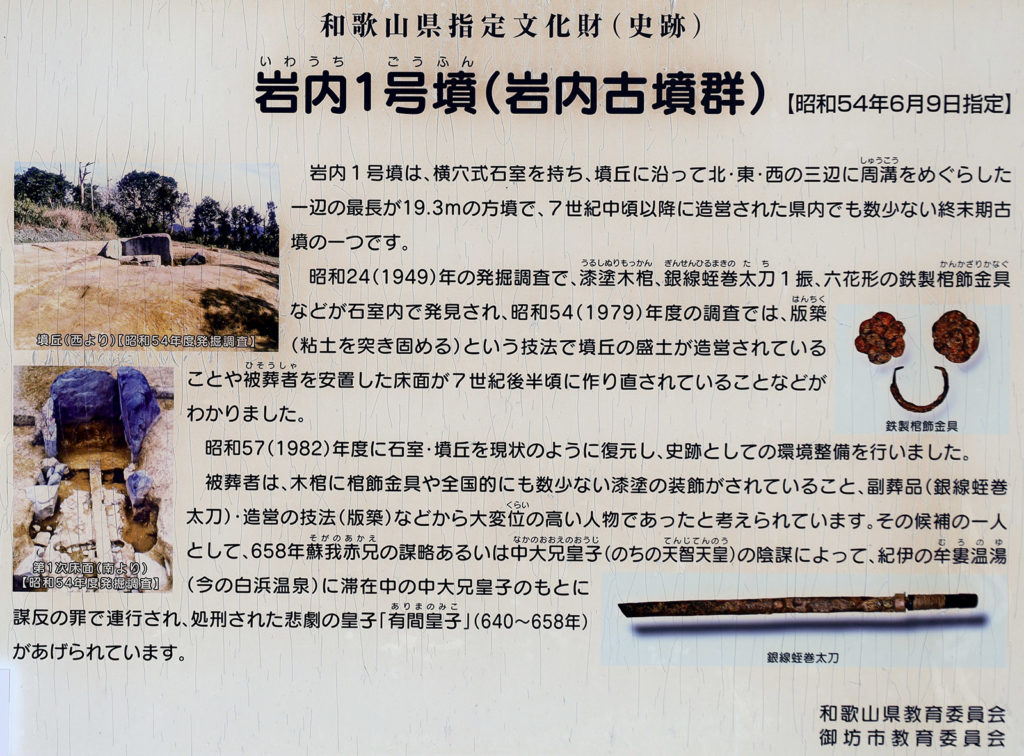

岩内1号墳

県内でも数少ない終末期古墳のひとつ。森浩一は、有間皇子(ありまのみこ)の墓ではないかとしている。

有間皇子は、孝徳天皇の皇子で、19歳のとき謀反の罪で処刑されたが、それは従兄弟の中大兄皇子(天智天皇)からライバル視されたことによる陰謀との説もある。

20231105A

20240120A

御坊市歴史民俗資料館

御坊市塩屋町1123

0738-23-2011

9:00~16:00

月・水・金曜休館

岩内1号墳・3号墳から出土した遺物などが展示されている。

20231105A

20240120A

那智勝浦町

橋本市

隅田八幡神社

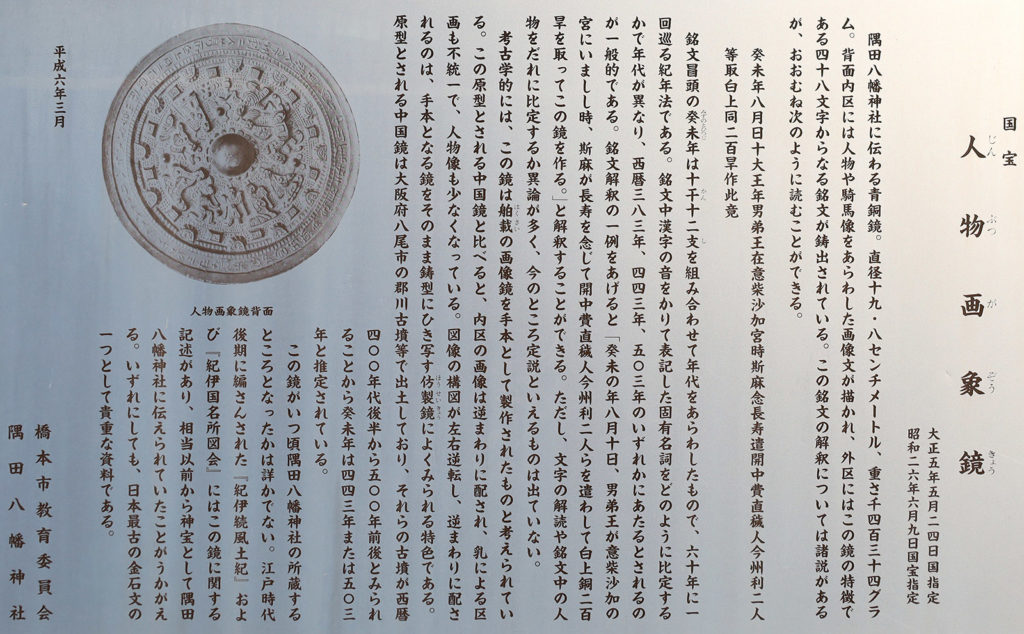

古代史を考える上で非常に重要な国宝の「人物画象鏡」を所蔵(ただし、東京国立博物館に寄託)。

銘文は以下の通り。

癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長寿遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟

銘文の解釈は様々。癸未年は、443年か 503年と考えるのが一般的。男弟王を継体天皇とし、意柴沙加宮を継体の忍坂宮とする説などある。

20231104A

20240120A

隅田八幡宮古墳

切石積みの石室が開口している。

単室構造で、少しだけ両袖。奥壁に大きな鏡石がはめ込まれているので、岩橋千塚古墳群とは違う風合い。石棚も石梁もなく、基本的な設計はヤマトの石室がベースになっているのだろう。

20231104A

和歌山市

45

45

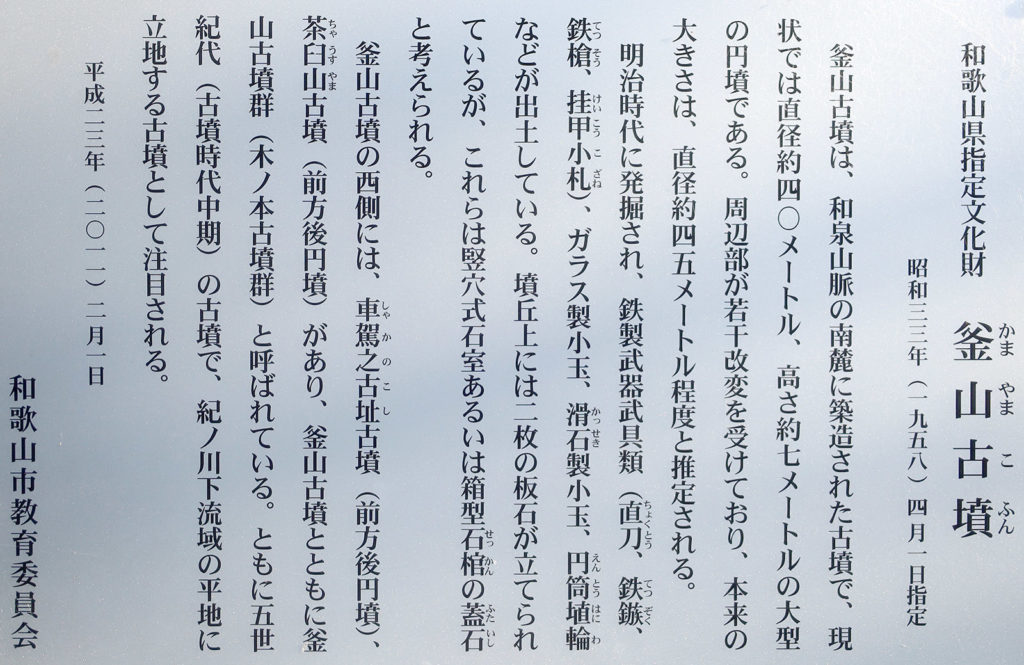

釜山古墳

20231105A

鳴滝遺跡

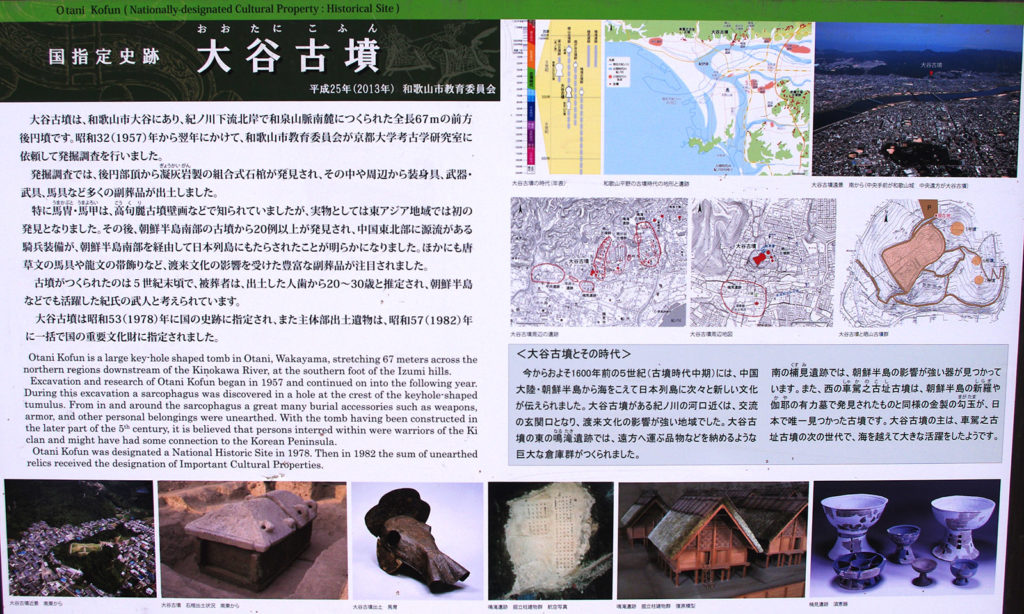

5C前半に建てられた 7棟の大型建物跡が検出された遺跡で、倉庫群と考えられる。紀ノ川河口近くに位置し、また規模が大きいことから、ヤマト王権の港湾施設や出先機関の可能性がある。

遺跡は、テニスコートの下に保存されているが、説明板などは何もない。

20231105A

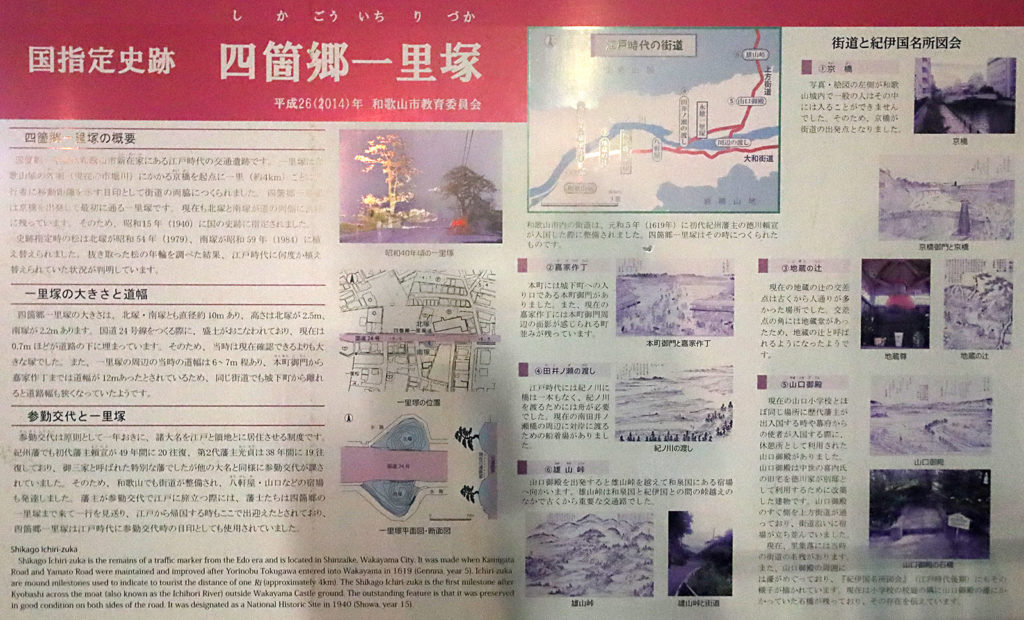

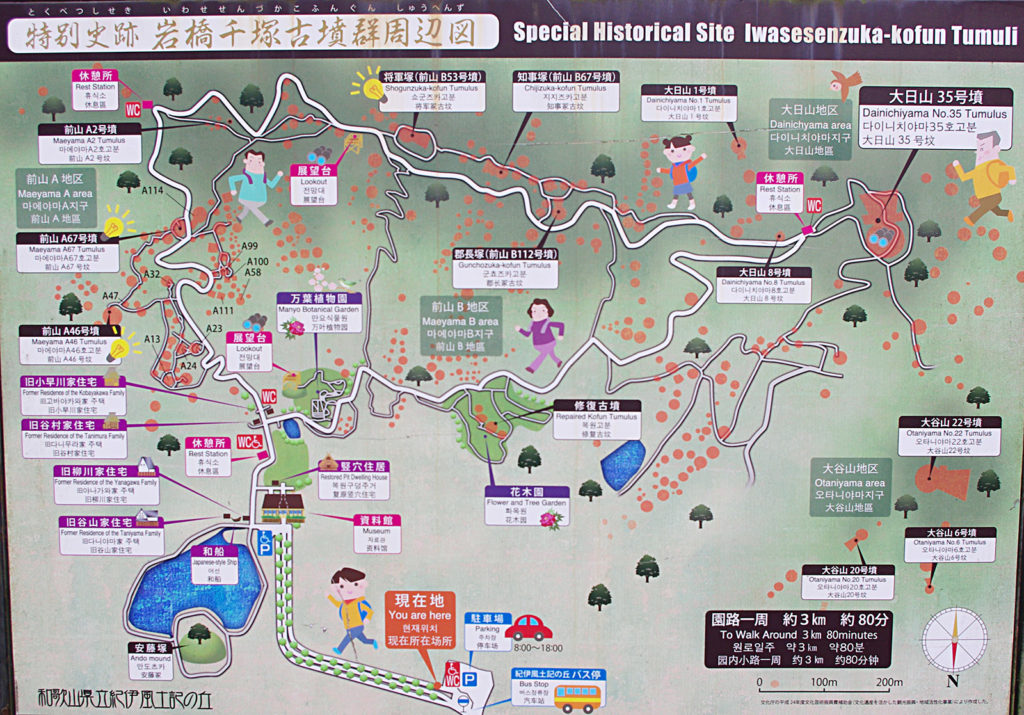

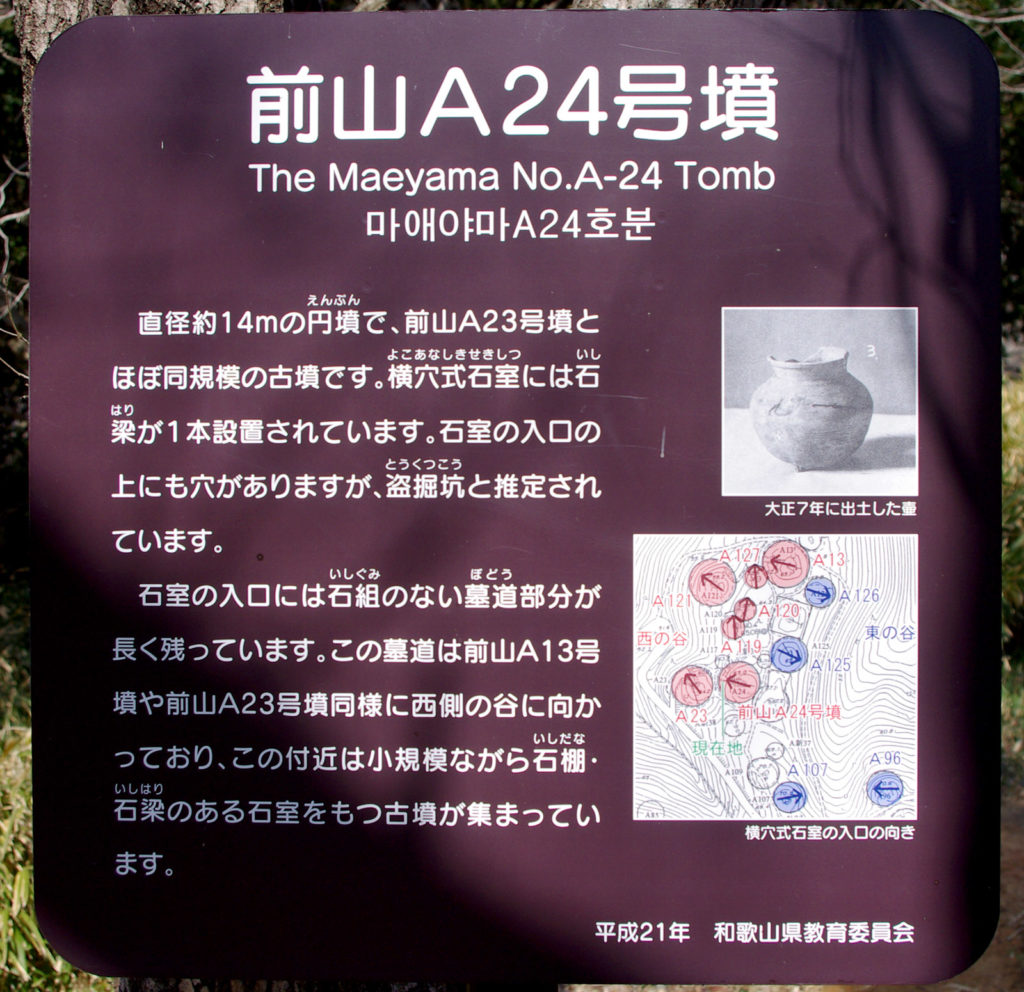

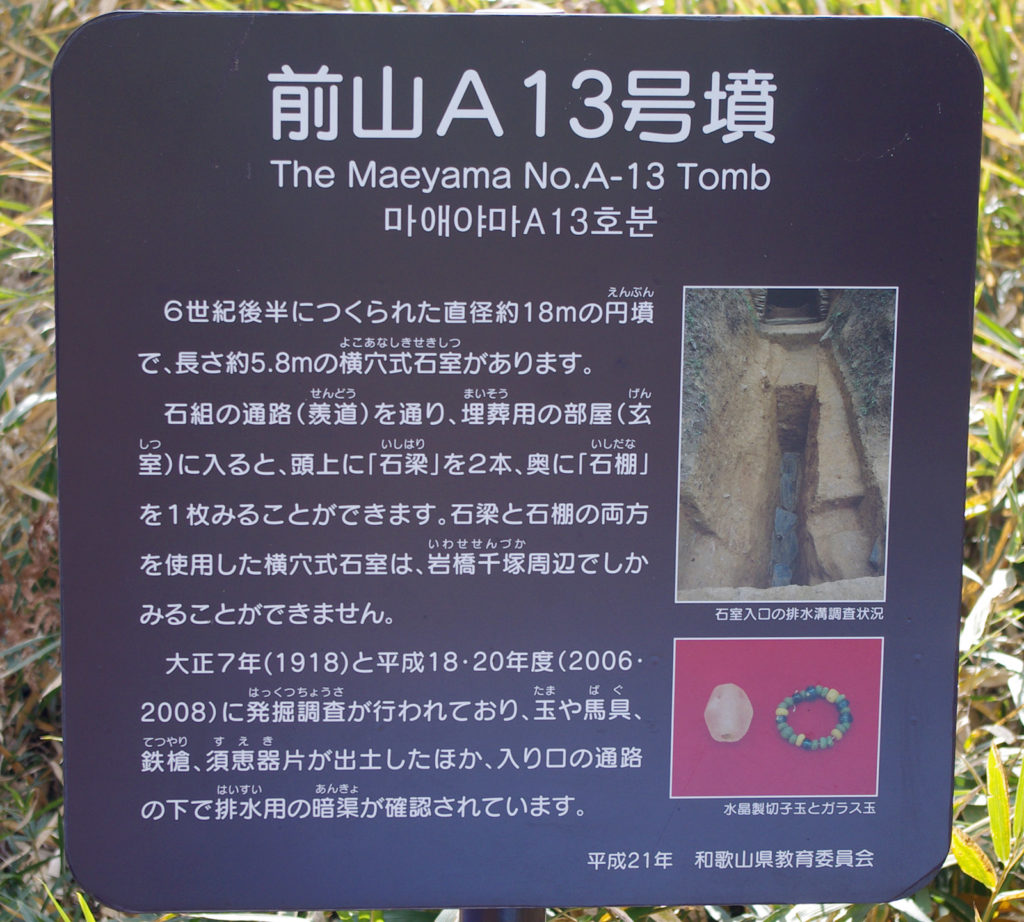

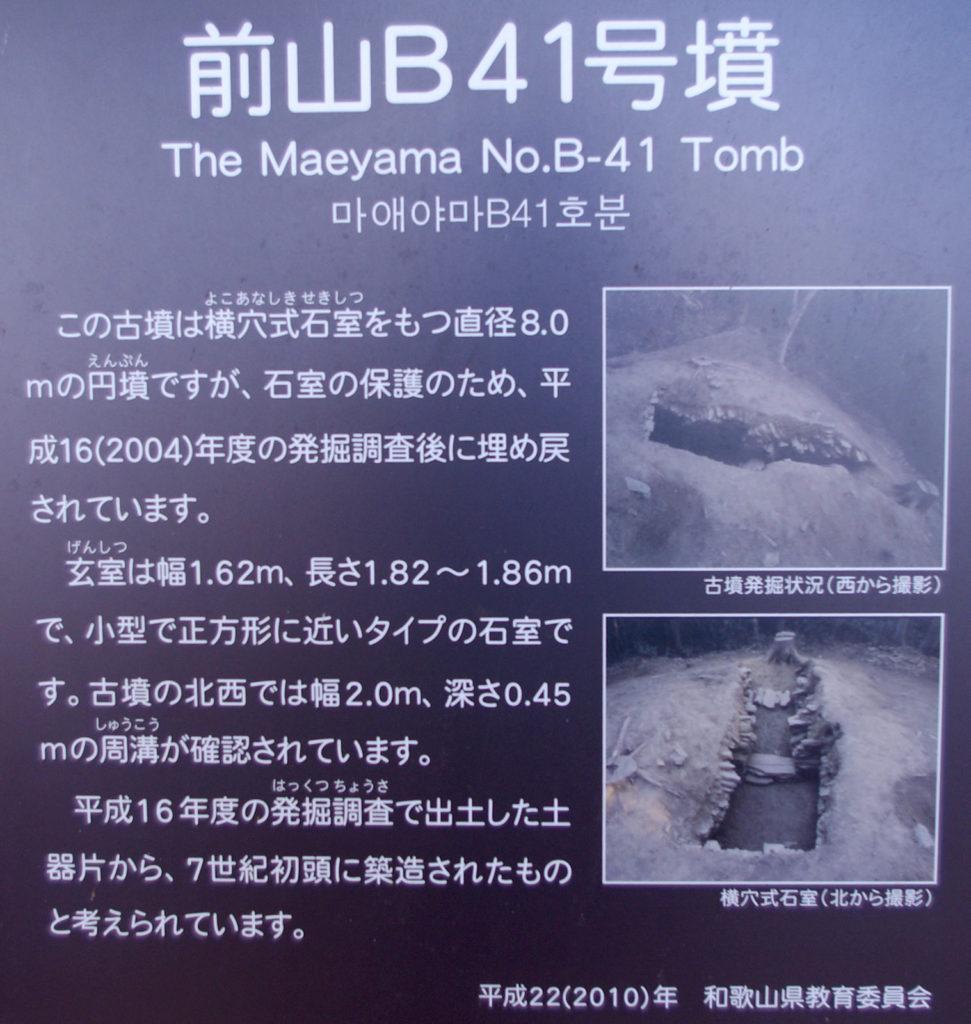

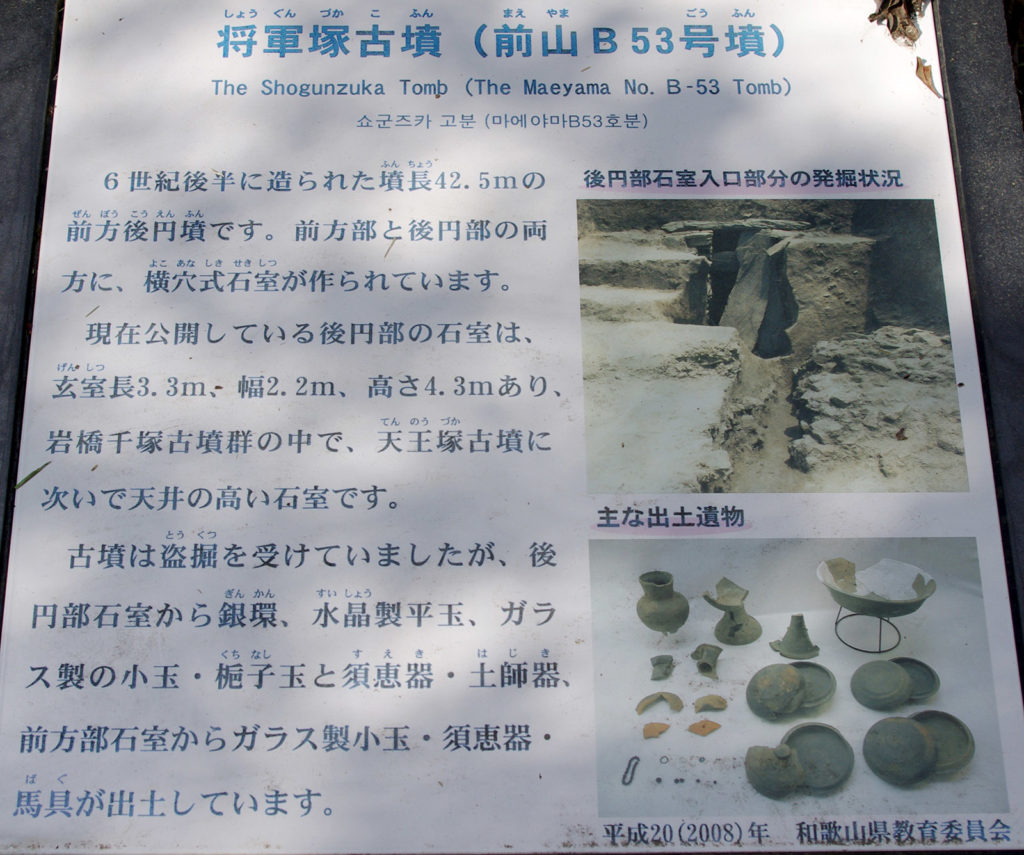

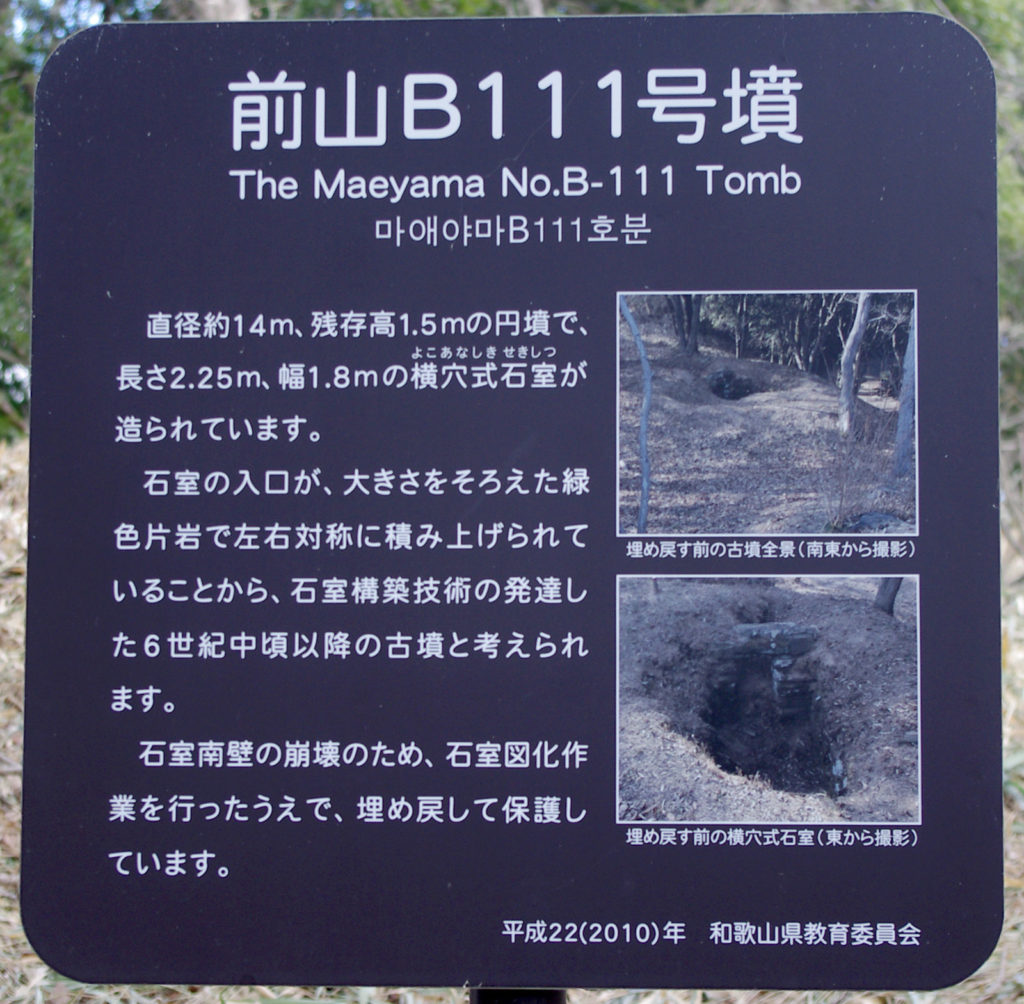

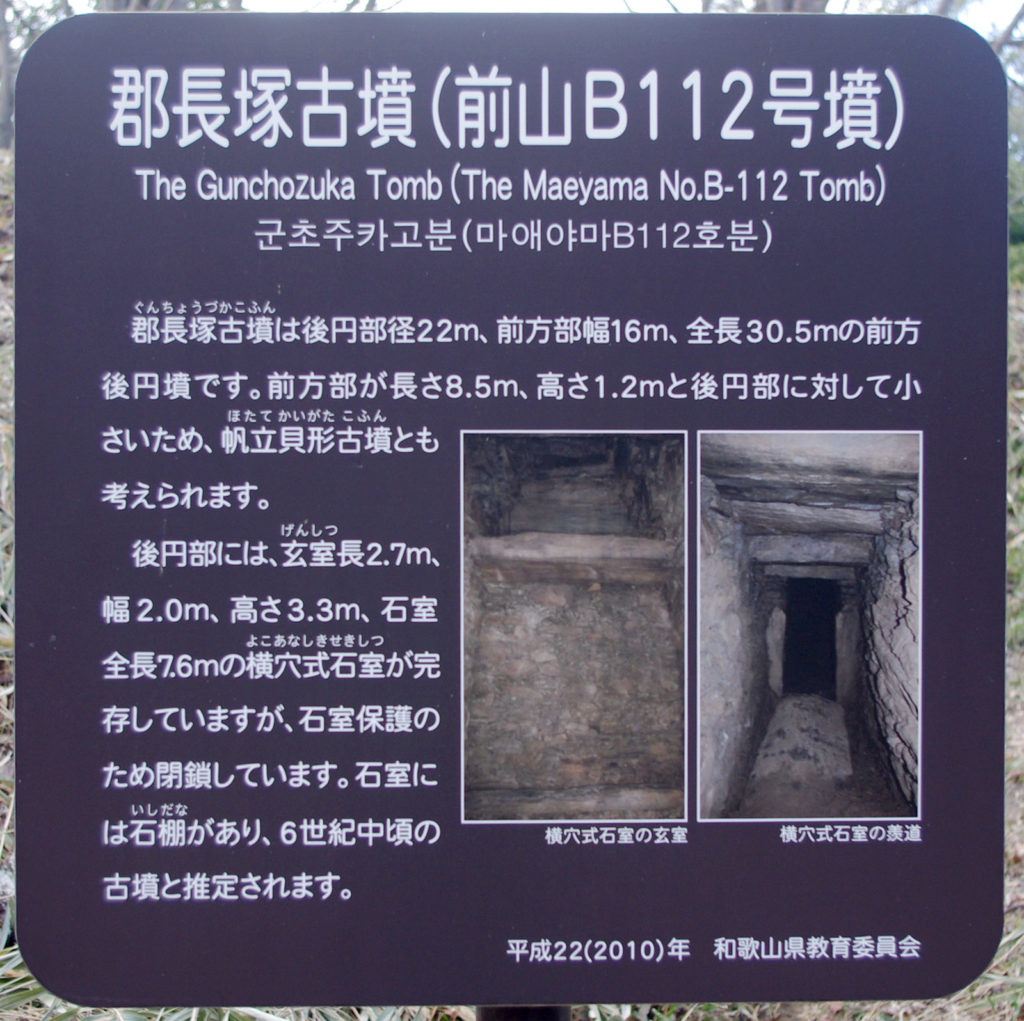

岩橋千塚古墳群

「いわせせんづか」と読む。850~900基ほどの古墳から構成される群集墳。5世紀から築造が開始され、6世紀初頭からは爆発的に造営が始まり、7世紀後半まで造り続けられる。岩橋千塚古墳群の場合は、群集墳内に首長墓が含まれるタイプ。岩橋型横穴式石室と呼ばれる独特な石室が見られる。

_岩橋形石室-1024x936.jpg)

図を見るだけだと良くわからないかもしれないが、実際に石室に入ってみると意味が分かると思う。

風土記の丘資料館でリーフレットがもらえるので、それを見ながら歩くのが良いだろう。

以下、岩橋千塚古墳群の主な古墳を紹介するが、風土記の丘資料館の裏側から出て登り始め、以下の順番で歩くと一番効率が良いと思う。最後の大日山35号墳を見て、風土記の丘資料館まで戻ると、速足の人がザッと見るなら2時間、仲間との会話や景色を楽しみながらゆっくり歩くと3時間。

途中、トイレは2か所あるが、A67号墳を見た後の稜線まで登ったあたりのトイレが良いと思う(上の図の左上)。

いくつかの素晴らしい横穴式石室に入ることができ、晴れていれば室内も結構明るかったりするし、電気が点く石室もあるが、懐中電灯はあった方がよい。なお、以下に「気軽に入室」アイコンを付けているものは横穴式石室に入れるが、中には入口が狭い石室もあるので身体が大きい人は大変かもしれない。

私が見ていない古墳も沢山あるし、もっと良い歩き方があるかもしれない。不安な方は、すでに行ったことがある人と歩いた方が効率が良いし、怪我をするリスクも低下し安全だと思う。雨の日に登るのは危険。

15

15

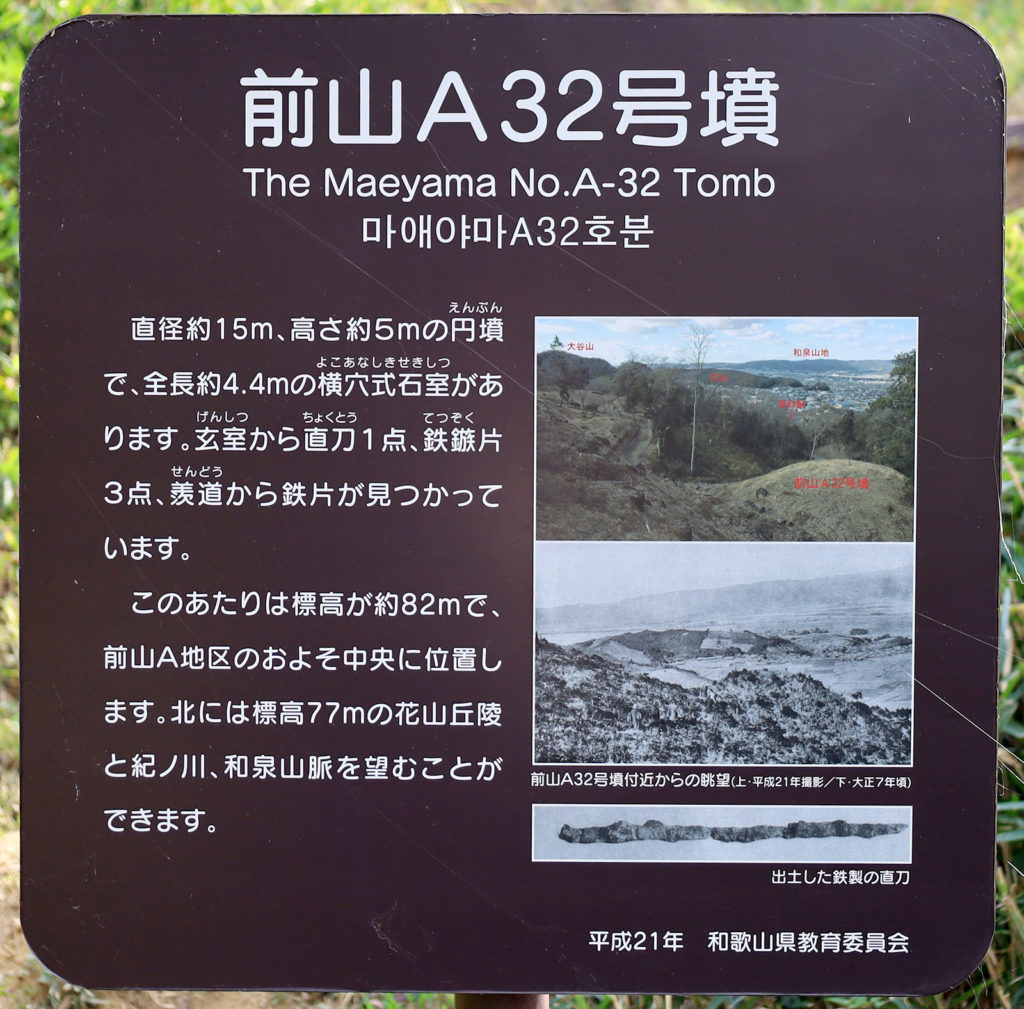

前山A32号墳

石室に石棚と石梁が見受けられないのだが・・・

20231104A

20240119A

ここで一旦トイレ休憩

ゆっくり登ってここまでで1時間。あとは、多少の昇り降りがあるが、尾根伝いなので歩くのは楽。

10

10

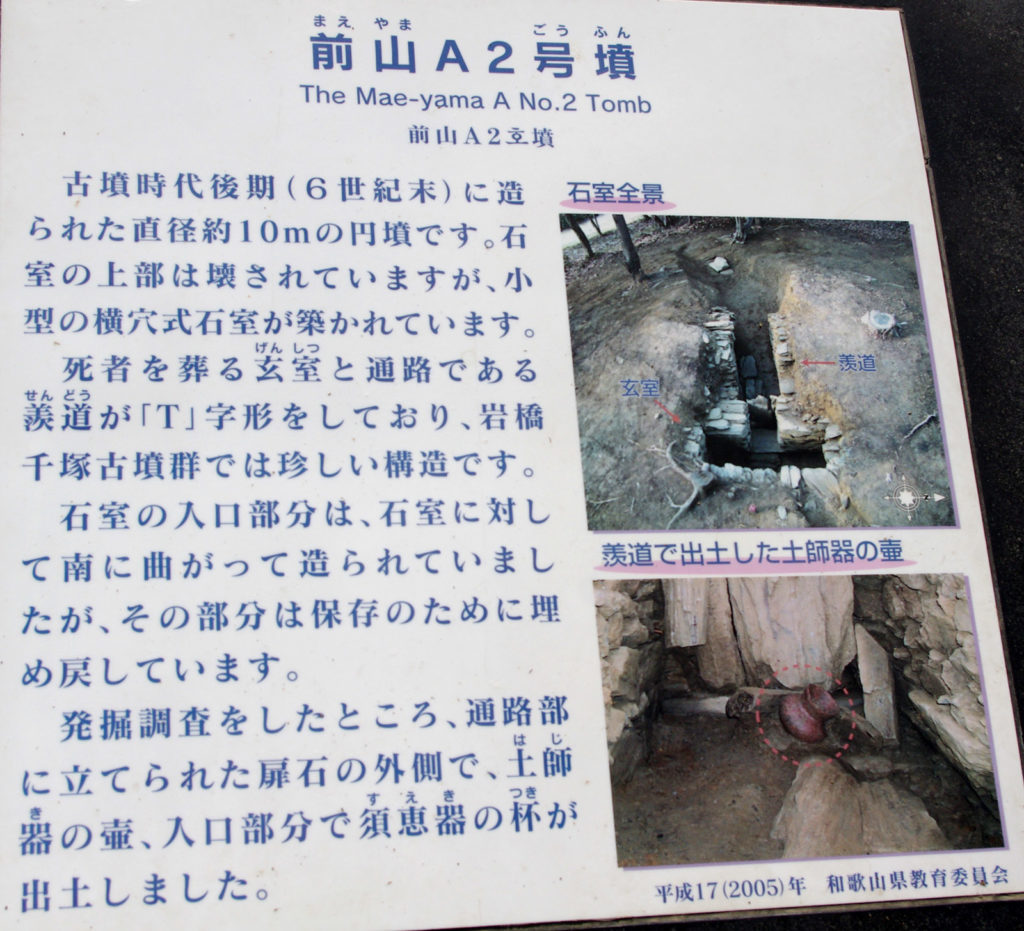

前山A2号墳

尾根上でもとくに高い場所にあり、特別な雰囲気がある。T字形の横穴式石室を上から見ることができる。T字形石室なので、渡来人を束ねる渡来系リーダーの墓か。

6C末

20220220P

20231104A

20240119A

あとは下山

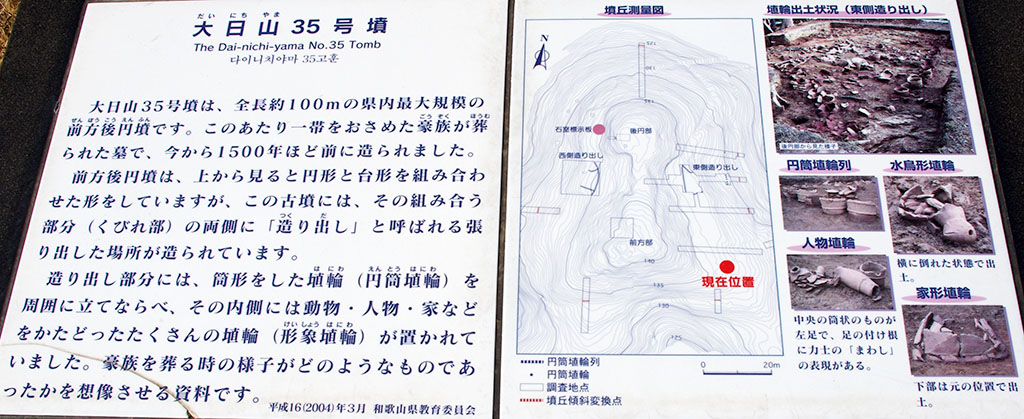

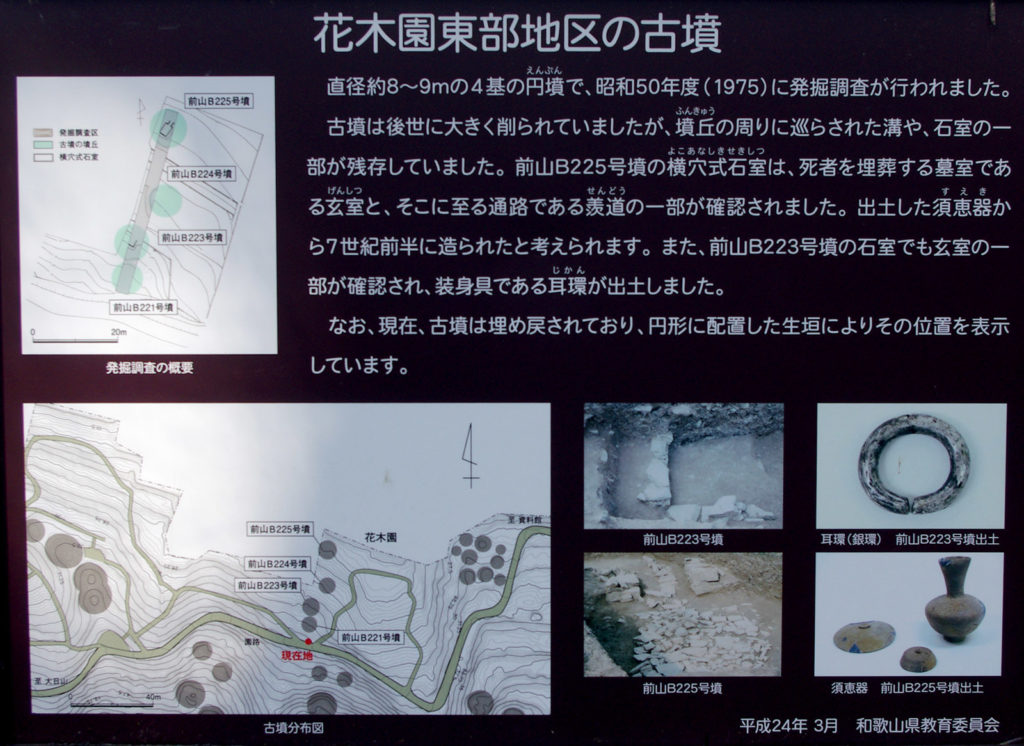

大日山35号墳を見た後は、メインの園路を歩いて下山。少し降ると、花木園地区と花木園東地区の古墳があるがそれらは園路から見学するとして、大日山35号墳から25分くらい歩くと資料館に着く。

紀伊風土記の丘資料館

素晴らしい遺物が大集合しており、とくに埴輪に関しては珍しいものも展示してあって面白い。

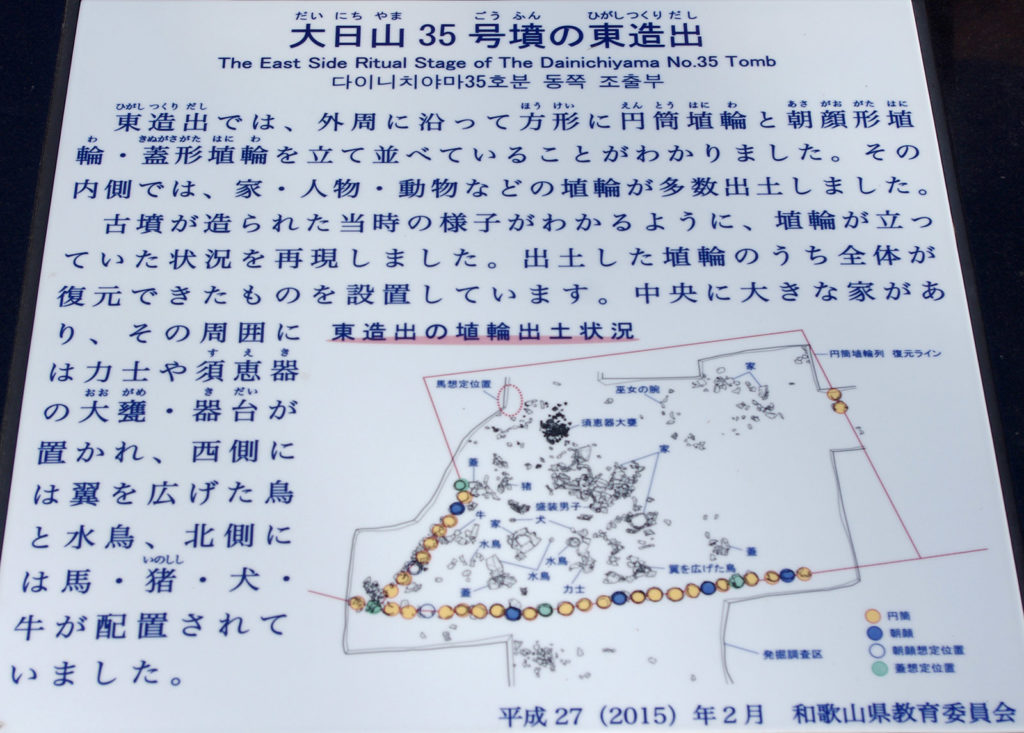

大日山35号墳の造出で見つかった翼を広げた鳥形埴輪は他で見たことがないし、頭部の両側に顔がある「両面宿儺(りょうめんすくな)」(仁徳紀に登場する飛騨の英雄)のような埴輪も類例がない。牛形埴輪も全国で 10 例ほどしか見つかっていない。

20220220P

20231104A

20240119A

紀伊国府跡

20220220P

安原八幡神社

神功皇后の凱旋の際、安原の津田浦に上陸し、この地に頓宮を建てたとされる。

20231105A

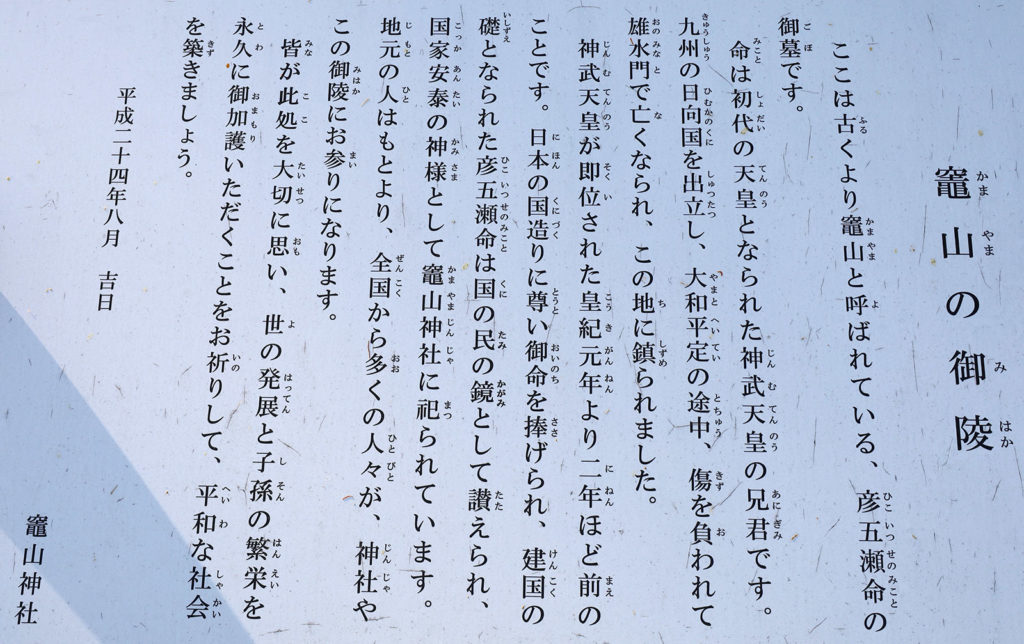

竈山神社

神武天皇の長兄・彦五瀬命(ひこいつせのみこと)を祀る神社。日本書紀によると、彦五瀬命は、長髄彦との戦いで負った矢傷が悪化して竈山で亡くなり竈山墓に葬られた。

20231105A

20240121A

日前神宮・國懸神宮

ひのくまじんぐう・くにかかすじんぐう

同所に2つの神社がある。日前神宮は日前大神を祭り御神体は日像鏡(ひがたのかがみ)、國懸神宮は國懸大神を祀り御神体は日矛鏡(ひぼこのかがみ)。延喜式内社で紀伊国一宮。紀伊国造ゆかりの神社で、両社は伊勢神宮と並んで全国に3社しかない神階の無い神社。正一位を超越しているのです。

神宮・國懸(くにかかす)神宮-1024x626.jpg)

20231105A

20240121A

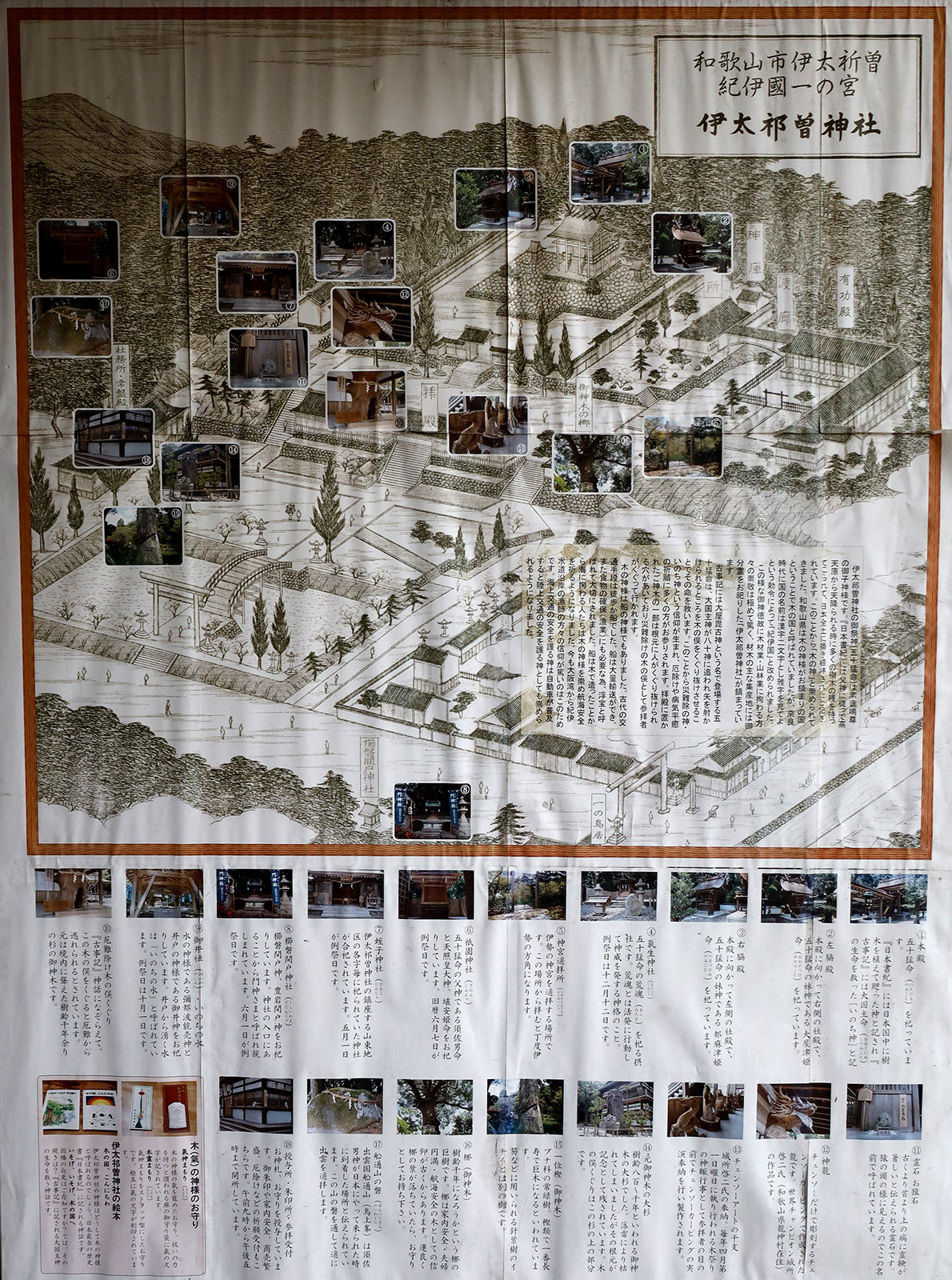

伊太祁曽神社

20240120A

ときわ古墳

20240120A

和歌山市立博物館

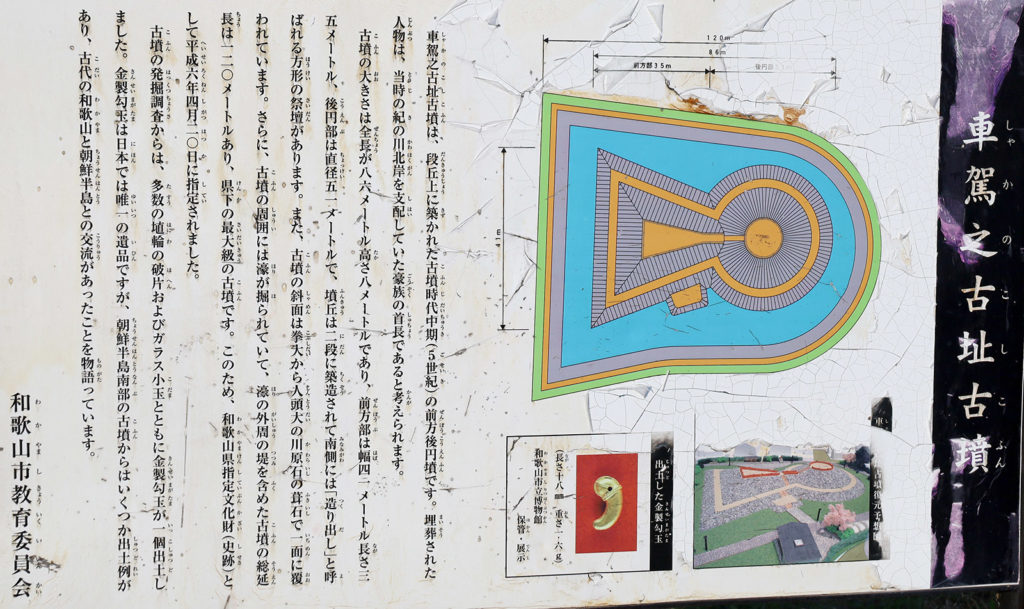

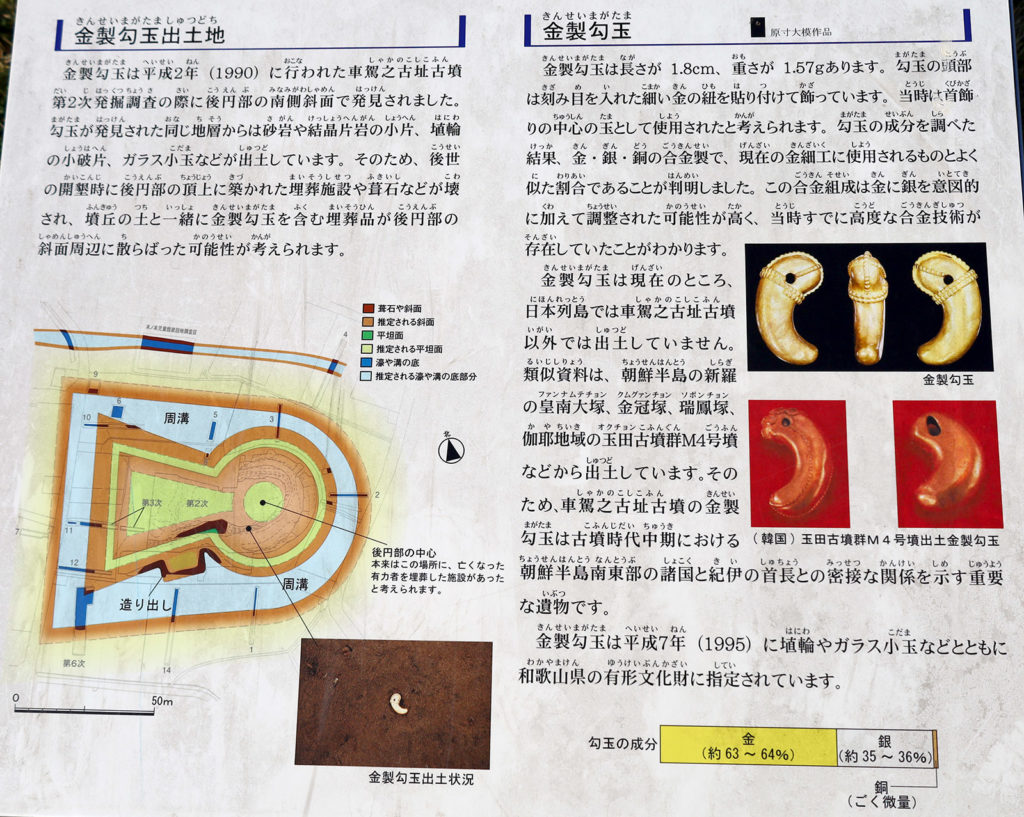

和歌山市内の遺跡から出土した遺物を展示しており、車駕之古址古墳出土の勾玉形金製品(舶載品)など、貴重な遺物を展示。岩橋千塚古墳群の天王塚古墳の横穴式石室(天井高は、5.9mで国内2番目)の実物大レプリカは中にも入れて楽しい。

20231105A

20240120A

和歌山県立博物館

20220220P

-1024x683.jpg)

-1024x849.jpg)

-1024x683.jpg)

-975x1024.jpg)

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

-943x1024.jpg)

-1024x683.jpg)

-1024x660.jpg)