最終更新日:2023年10月14日

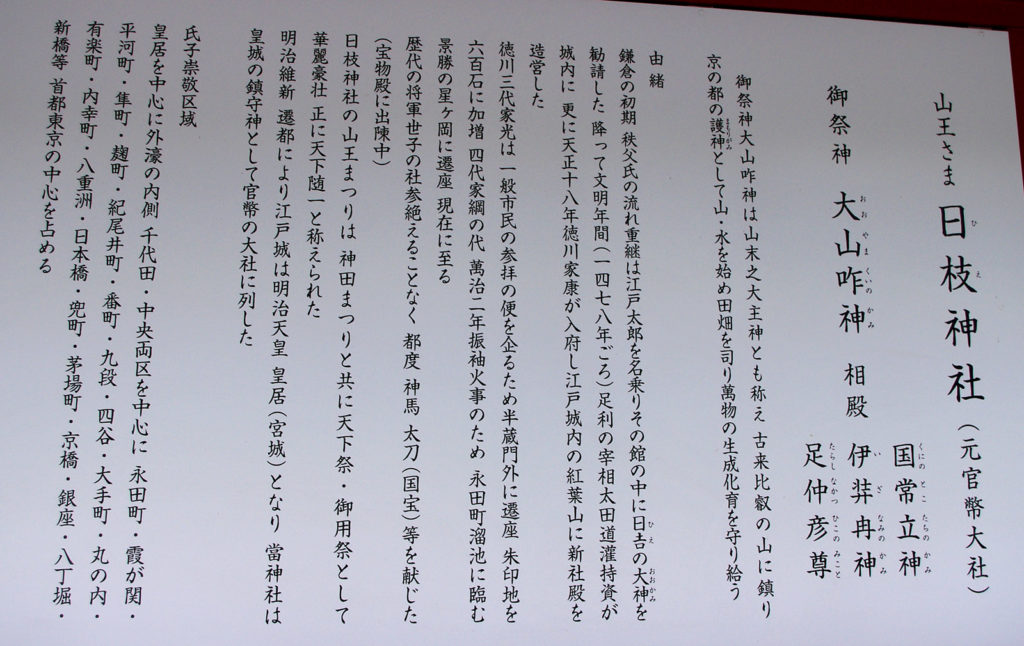

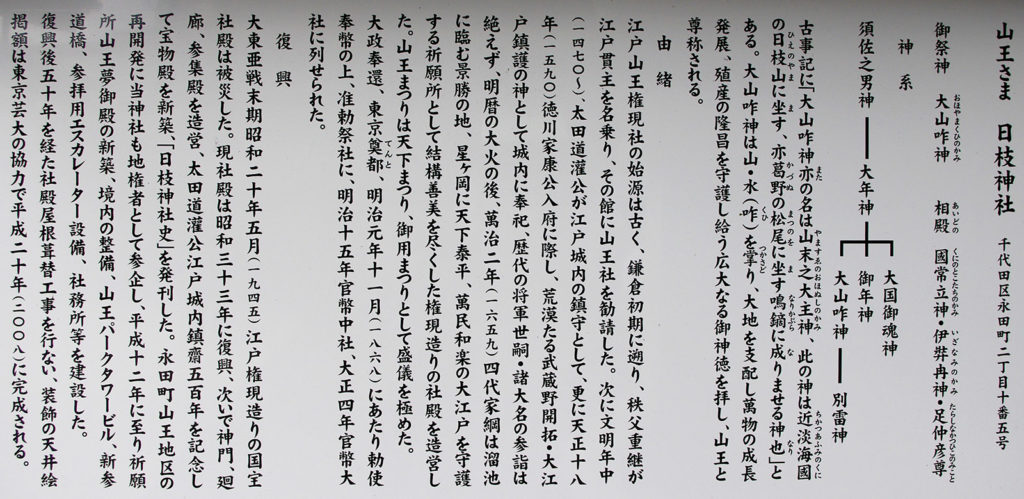

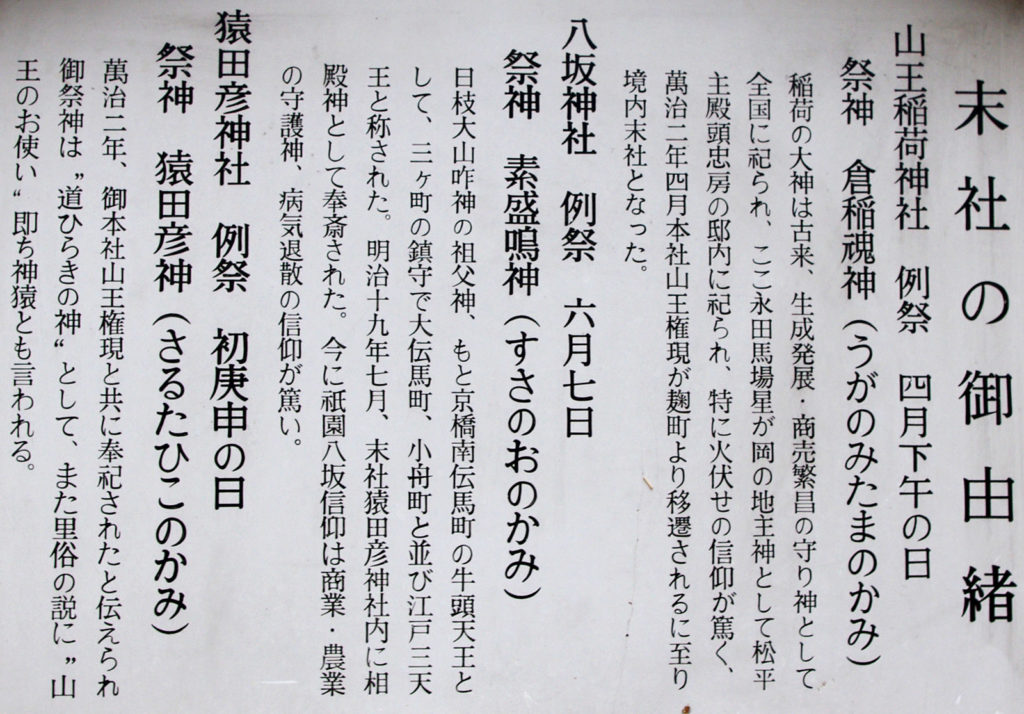

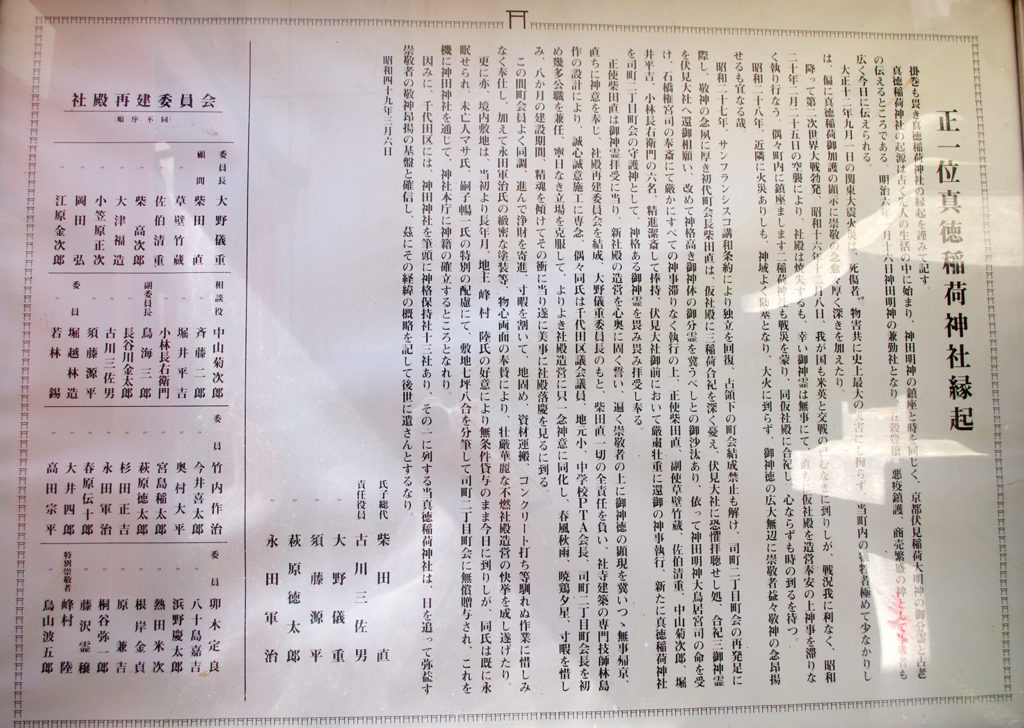

※一覧の見方に関しては、こちらをご覧ください。

目次

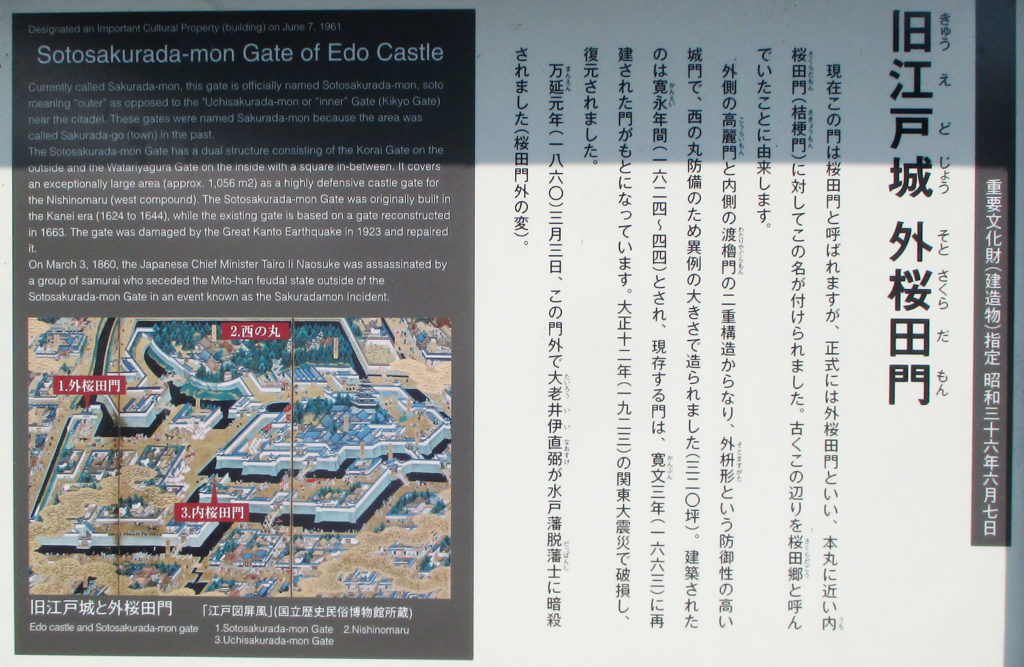

江戸城跡

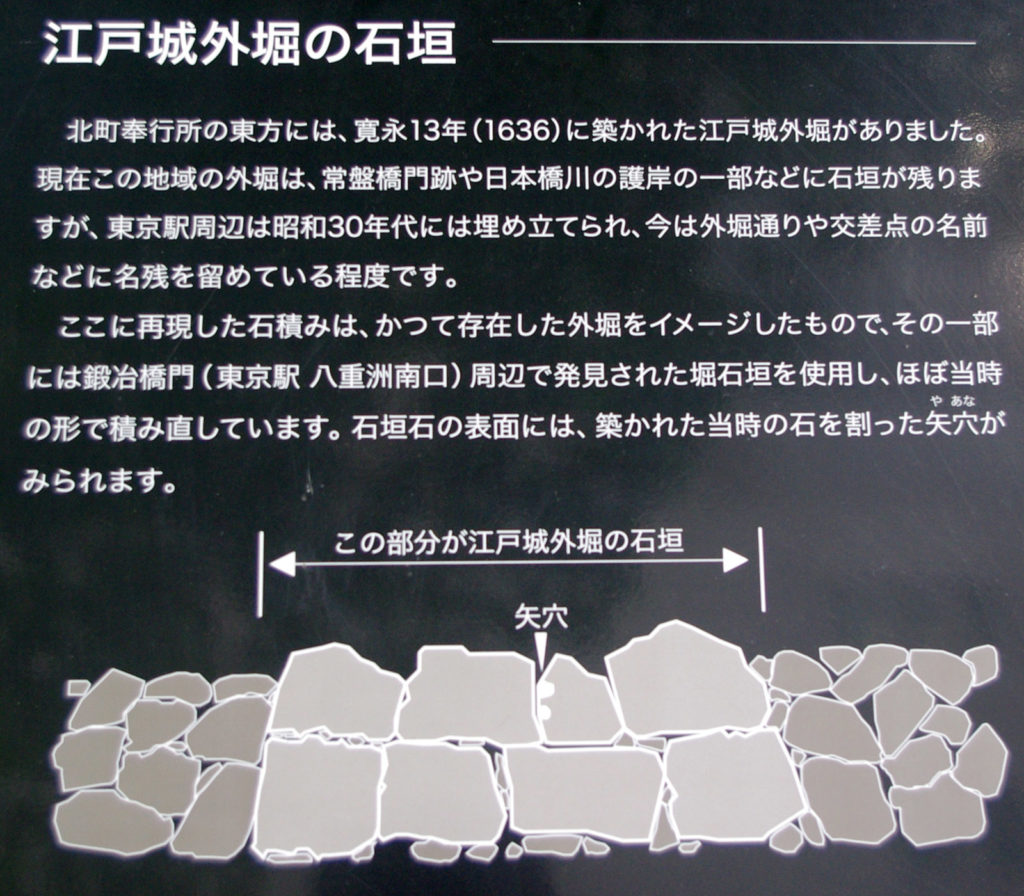

江戸城は、外郭と内郭からなり、外郭は外濠で囲まれています。外濠は完全に一周しておらず、「6」を右に90度回転させたような形になっており、現状では南側と東側の残りが良くないため、一見すると城の範囲は分かりづらくなっています。

外郭には俗にいう「江戸城三十六見附」と呼ばれる多くの城門がありました。実数は36ではないようで、桝形門を備えるものが26か所確認されています。

内郭は城のコアゾーンで、現在はその中に皇居があります。内郭のうち一般人が普段入れるエリアは、江戸城本丸・二の丸・三の丸といった本来の城の中心である「皇居東御苑」と、武道館などがある「北の丸公園」、それと皇居前広場と呼ばれる「皇居外苑」の3か所です。皇居外苑は、城が現役の頃は西の丸下曲輪と呼ばれていました。御所がある場所は、吹上と呼ばれています。

家康入部までの江戸城の歴史

12世紀末には秩父平氏の江戸氏が現在の江戸城のある台地上に館を築いて居していたと考えられますが、その場所は見つかっていません。

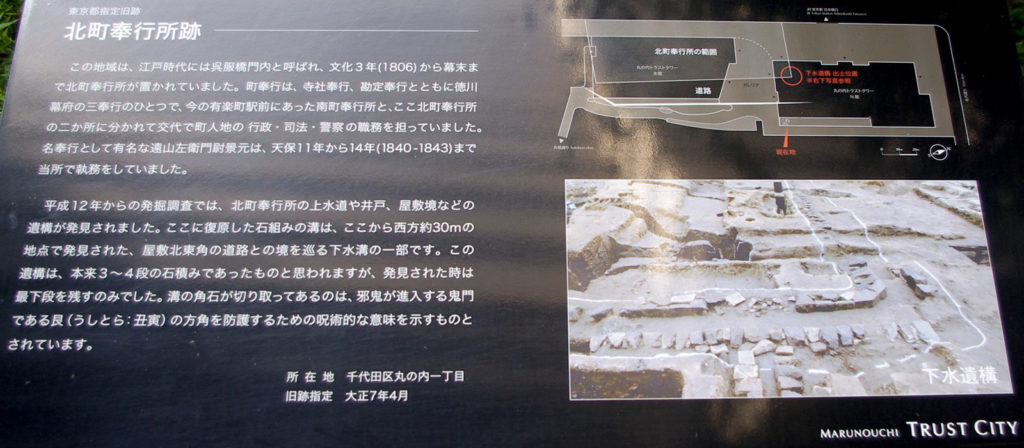

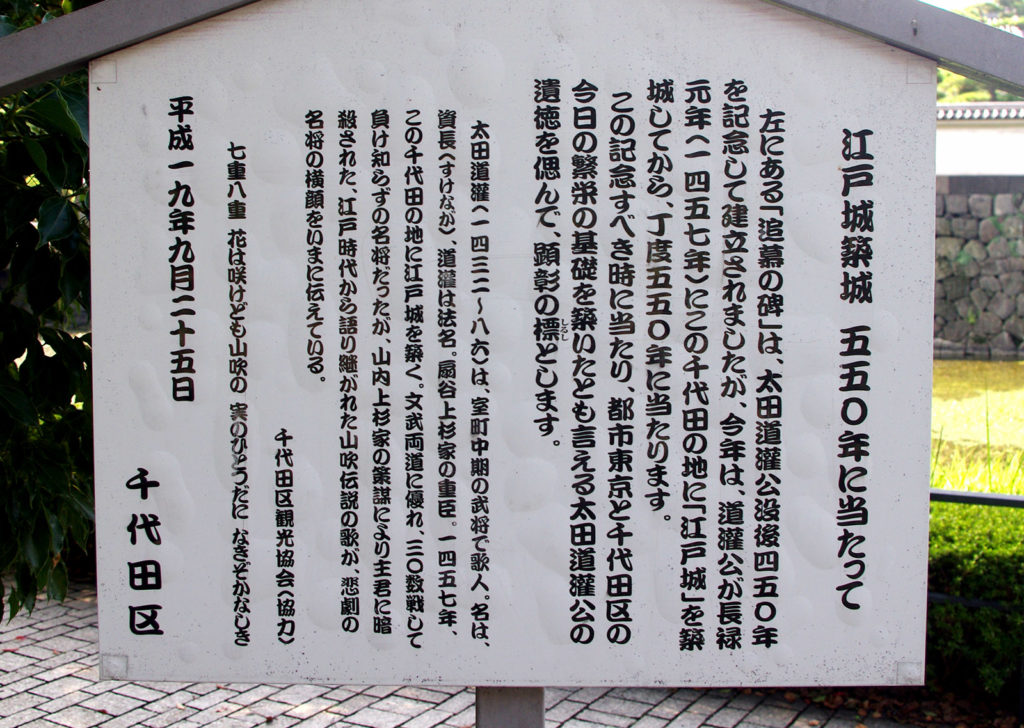

享徳3年(1454)、古河公方と関東管領上杉氏が戦端を開き、関東地方に戦国時代が到来すると、関東管領上杉氏の陣営に属する扇谷上杉氏は、長禄元年(1457)に河越城と江戸城を築城しました。江戸城を築城したのは、太田道灌と伝わりますが、太田道灌は永享4年(1432)の生まれですから、このときはまだ26歳ですので、道灌が技術的なリードを取ったのではなく、あくまでも発注主であったと考えられます。

古河公方と関東管領上杉氏の戦いは、その後、関東管領上杉氏(山内上杉氏)と本来はその味方であった扇谷上杉氏との戦いに遷移し、それに乗ずる形で小田原から後北条氏が関東平野進出を企てて侵攻してきました。大永4年(1524)には、北条氏綱が扇谷上杉氏から江戸城を奪い、その後も版図を拡げて関東地方に覇を唱えましたが、天正18年(1590)に後北条氏は豊臣政権によって滅ぼされます。

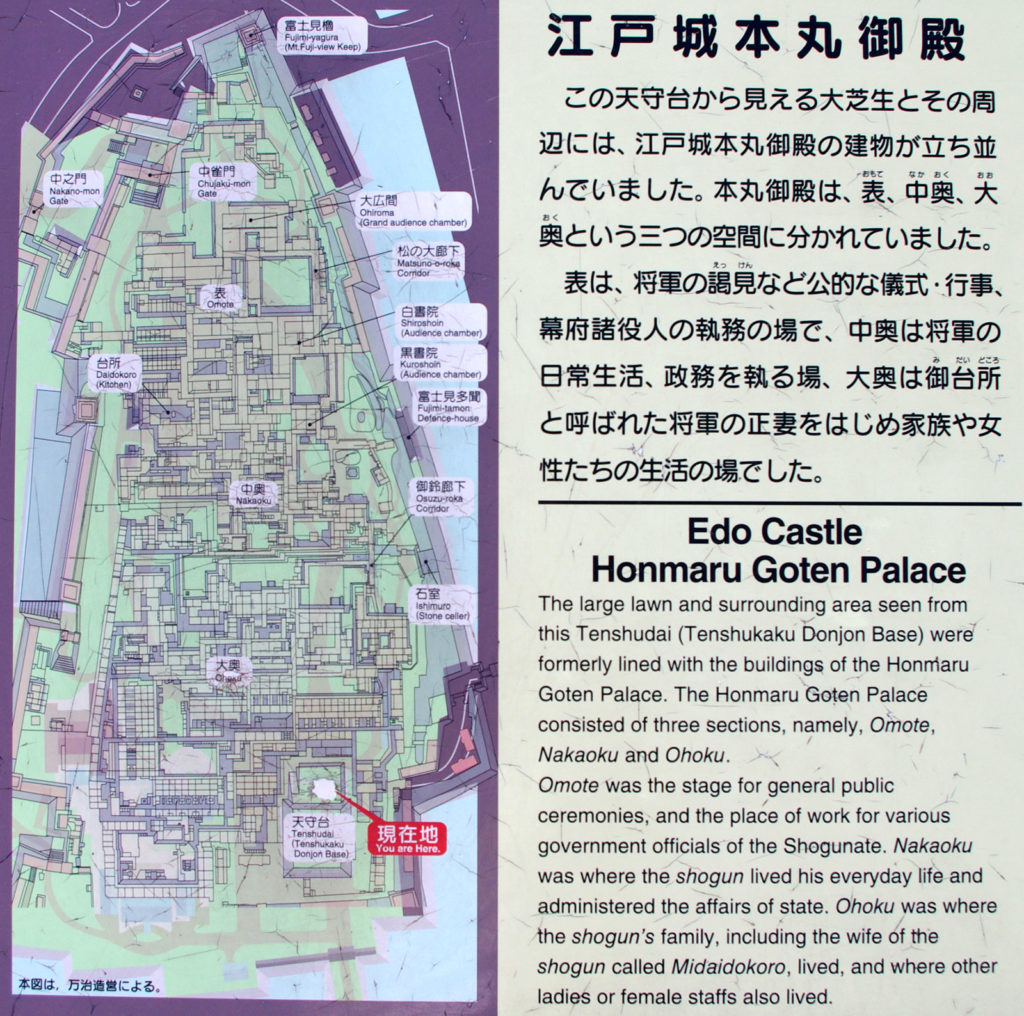

江戸城の天守閣について

家康は、天正18年(1590)8月1日に江戸に入部しました。家康はその後江戸で幕府を開きますので、入部ではなく入府と呼ぶ人もいます。

天正20年までには応急的な新・江戸城ができていたようですが、家康やその家臣団は豊臣秀吉の伏見城普請に駆り出されるようになったため、自身の城を造る余裕がなくなり、慶長8年(1603)以降になってようやく築城を再開しました。

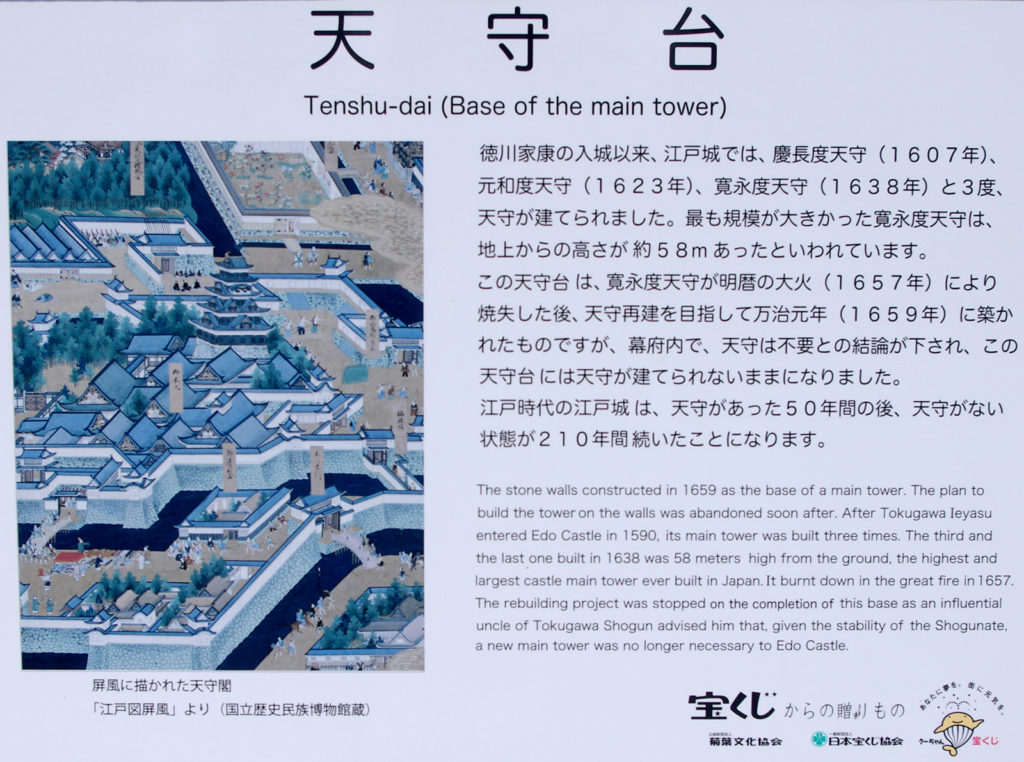

近年発見された「江戸始図」に描かれている江戸城は、慶長12年(1607)頃の姿と推測されています。その時に築かれたのが「慶長の天守閣」で、天守台を含めた高さは69mあり、外から見ると5層構造でしたが、内部は7層以上になっていたようです。

元和8年(1622)、2代将軍秀忠が「慶長の天守閣」を撤去し、現在の天守台付近に新たな天守閣の建造をはじめ、翌年には完成しました。「慶長の天守閣」を上回る高さであったといわれています。これを「元和の天守閣」と呼びます。

寛永15年(1638)、3代将軍家光が「元和の天守閣」の場所に新たな天守閣を築造しました。5層構造で高さは58メートルでした。これを「寛永の天守閣」と呼びます。

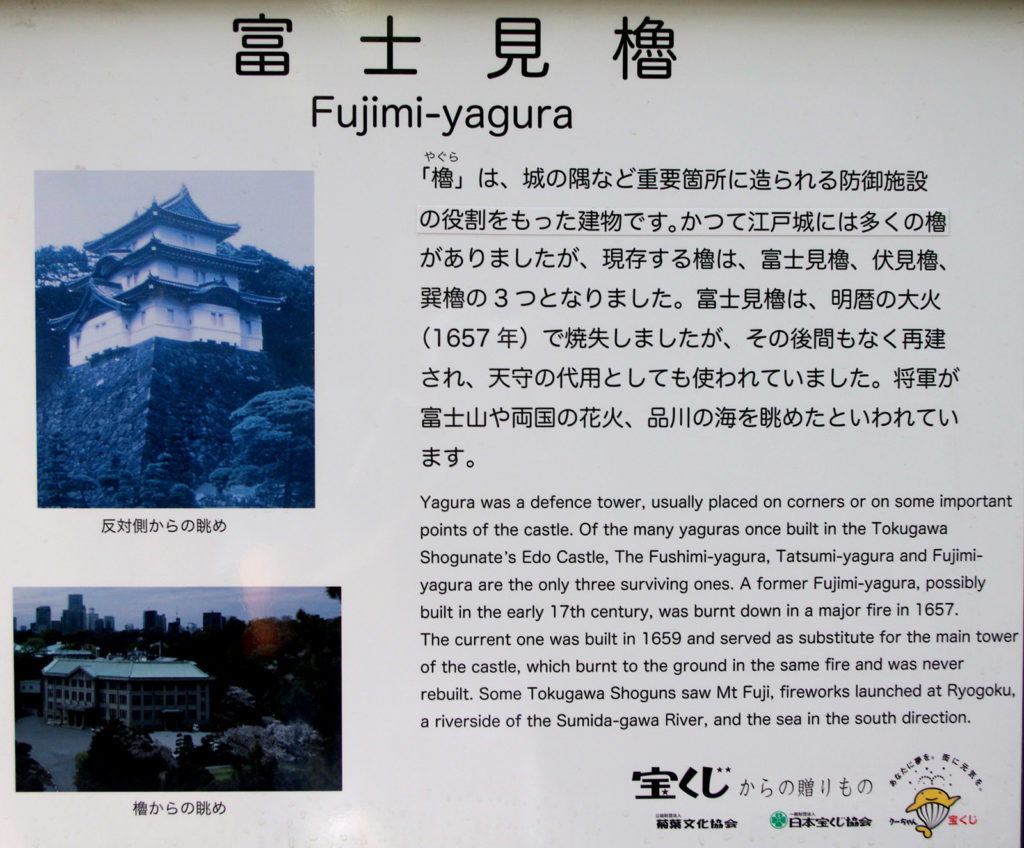

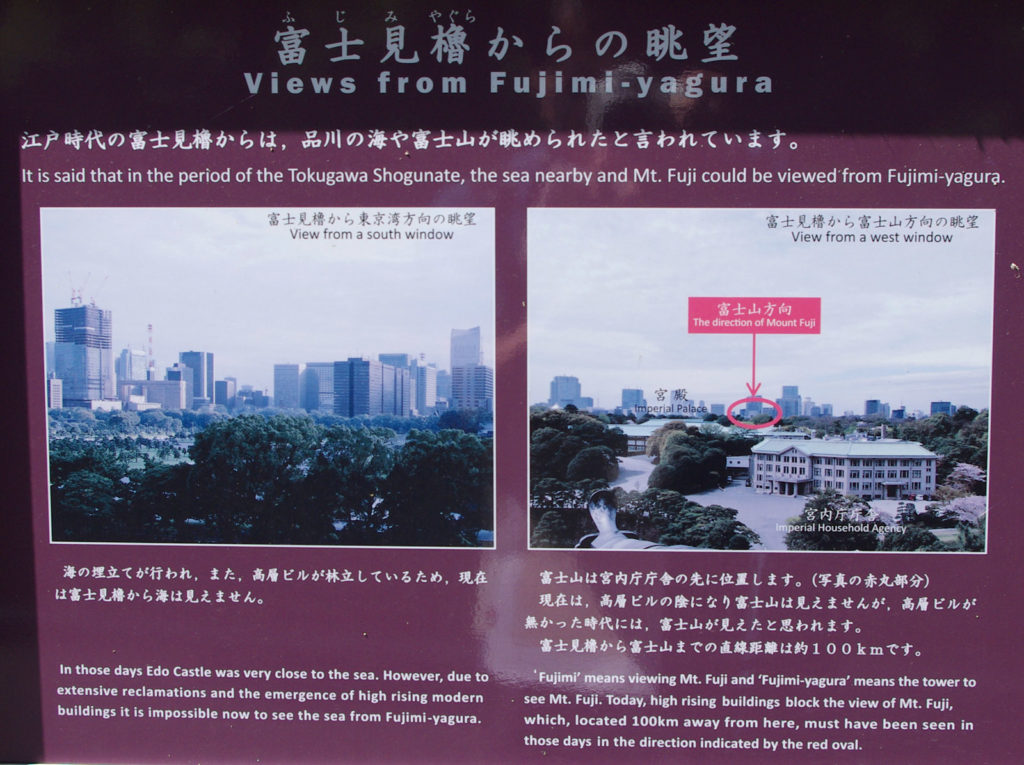

明暦3年(1657)、有名な明暦の大火が発生し、「寛永の天守閣」は焼け落ちました。火事のあと、前田藩によって現在見られる天守台が造られたのですが、保科正之の建議によって、天守閣の築造は中止され、その分の予算は火災で大打撃を受けた江戸の町の復興に使われました。

ケース1 大手門から本丸を目指す

江戸城跡は広大で見どころがたくさんあり、一つひとつ紹介してもピンとこないかもしれません。そのため、歩く順番にポイントを紹介したいと思います。まずは、大手門から本丸へ向かう場合です。

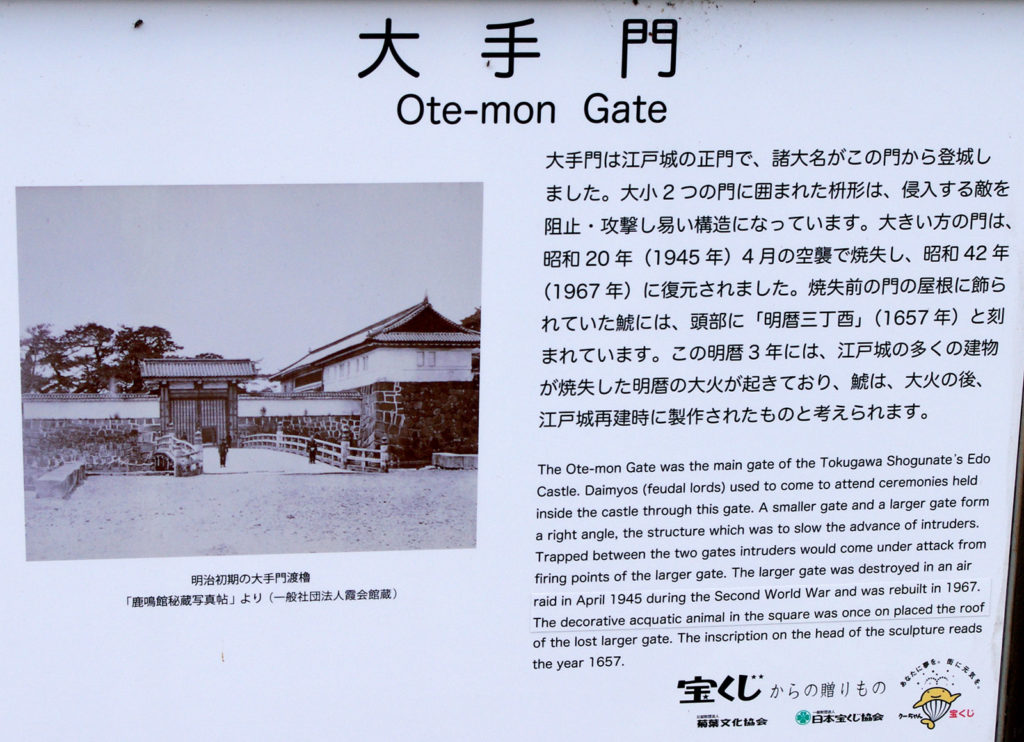

大手門

東京駅から江戸城大手門を目指すと、武士たちの居住区であった大手前曲輪を歩いていくことになります。

何はともあれ、大手門の前に到着しました。大手門をくぐると三の丸です。大手門は、江戸城の正面玄関と呼んでよい門ですが見た目は普通。

濠を越えるには現在は土橋ですが、これは大正7年に造成されたもので、本来は木橋でした。

二の門である高麗門(こうらいもん)をくぐって桝形内に入ると、一の門である渡櫓門(わたりやぐらもん)は右手にあります。

桝形の隅には鯱が置かれています。

この鯱は、明暦3年(1657)の振袖火事の直後に造られていることが分かります。その際、一の門が焼失していますので、急遽再建された一の門に使われたはずですが、一の門は昭和20年4月の空襲で焼失しました。

説明板に書いてある通り、現在の渡櫓門は、昭和43年の再建です。

なお、大手門は当時は誰でも通れるわけではなく、登城した諸大名がここを通って本城内に入りました。現代でもちょっと良いお家の場合は、私がやっていたダスキンのような業者は玄関から入れてくれず、勝手口から出入りしますが、正面玄関はいつの時代も特別なのです。

下乗門

三の丸に入ってきた人びとは、通称「下乗門」と呼ばれる門をくぐり、二の丸に入りますが、大名といえども、原則としてここからは歩いて向かうわけです。ただし、御三家だけは例外が認められていました。

今は無いですが、下乗門の前には濠がありました。

また、下乗門を入ると右手には同心番所がありました。

百人番所

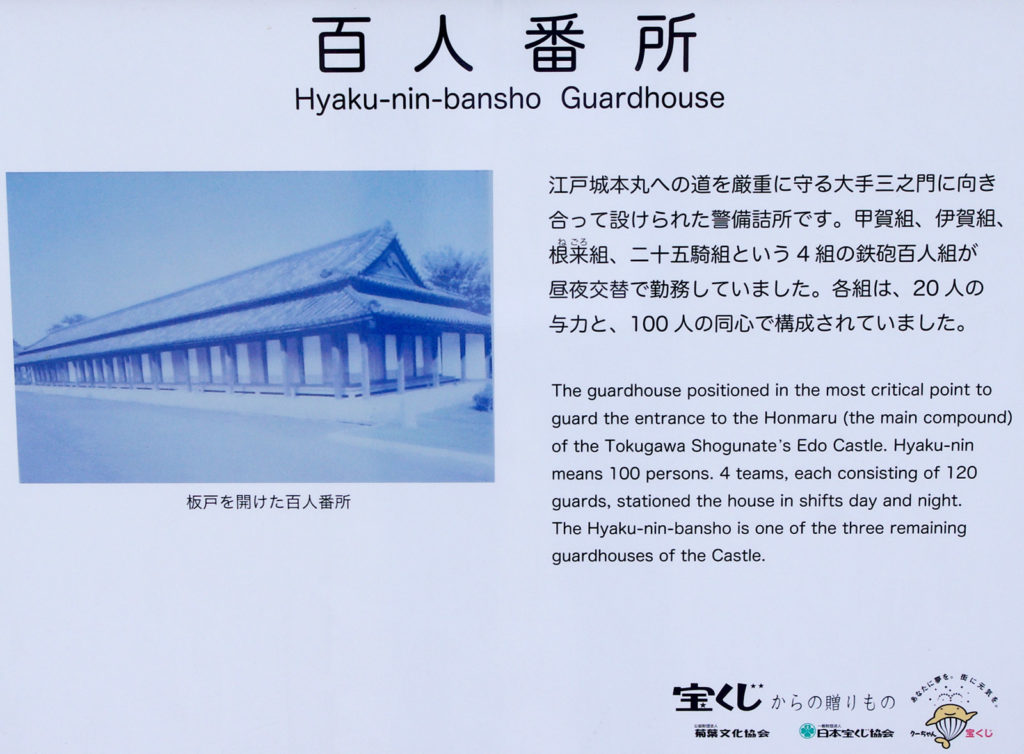

二の丸に入ると、百人番所に詰めている警備兵によってチェックされます。そして、本丸に用がある大名はごく少数の共を連れて、中之門をくぐって本丸へ向かうわけですが、他のお付きの人たちは、百人番所で待機します。

本丸中之門

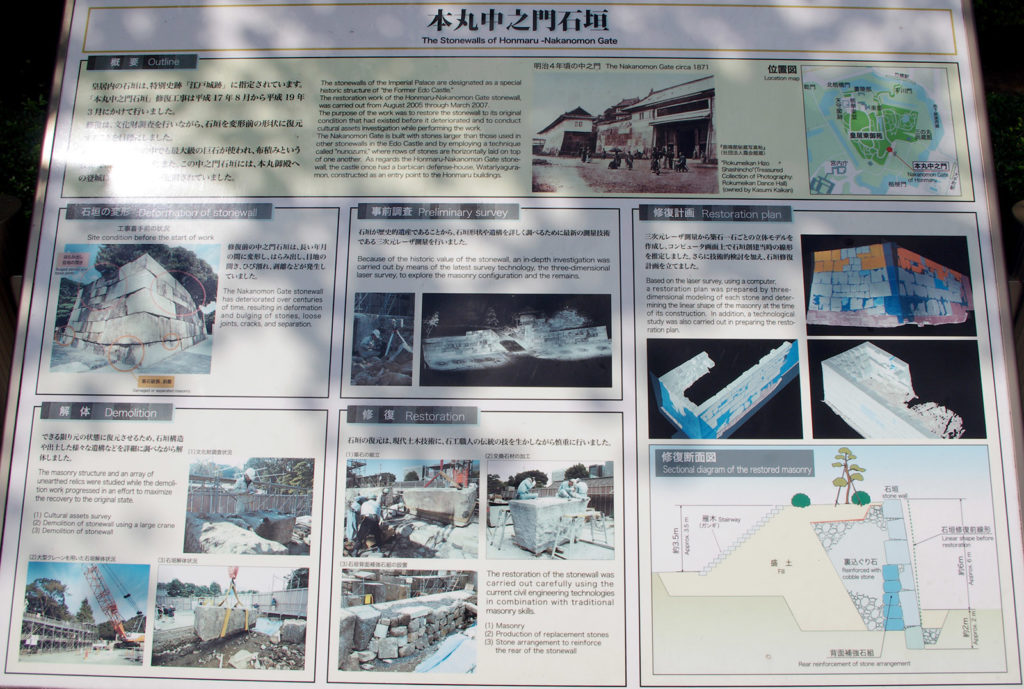

江戸城内でもとくに素晴らしい石垣が見られる場所で、説明板の解説にも力が入っており、石垣マニアに絶対に見て欲しいポイントです。

本丸中之門は、今は巨大な切石を使った石垣だけが残っていますが、往時はその上に櫓や多聞が並ぶ威圧的な景観でした。

大番所

中之門をくぐるとすぐ右手に大番所がありました。

中雀門

坂を登って行くと、本丸への入口を直前にしてもう一つ門が現れます。中雀門(ちゅうじゃくもん)です。

現在は建物が残っていませんが、ここも桝形になっていました。

はい、本丸に到着です。

このように正規の登城ルートはかなり厳重ですね。

ケース2 平川門から本丸を目指す

つづいて、通用門である平川門から本丸へ目指す場合です。貴女がもし大奥の女性であれば、外出したときはこの順序で大奥に戻ることになります。

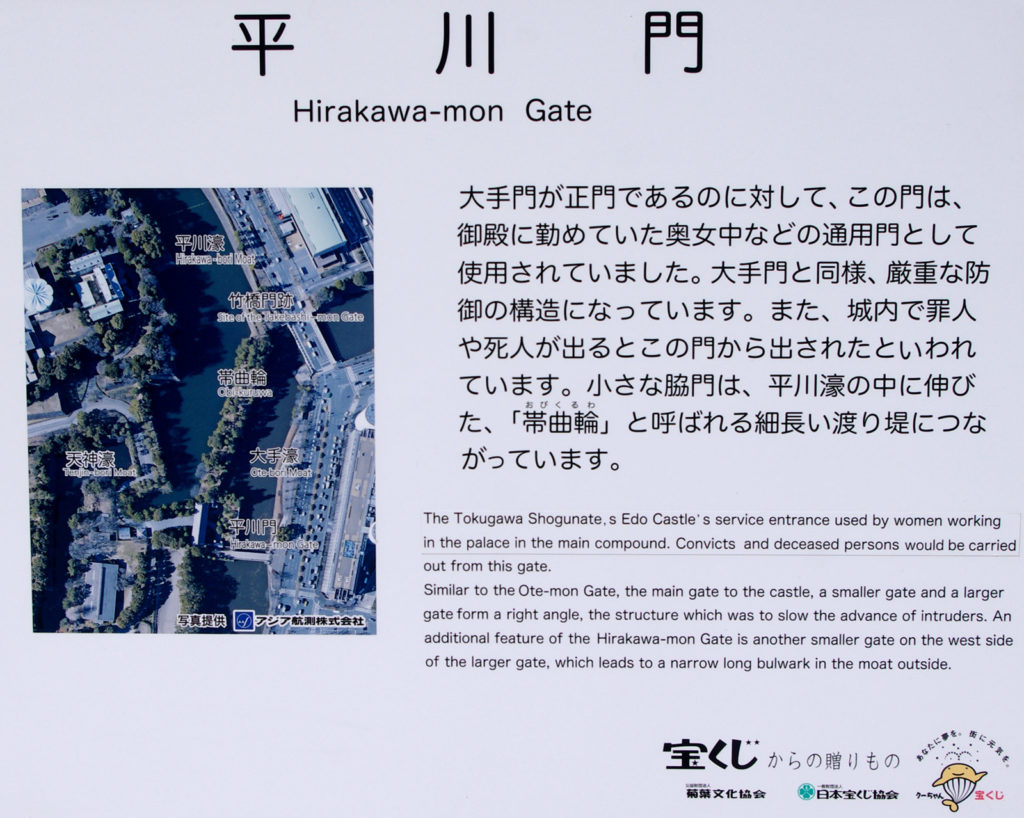

平川門

正門である大手門に対して、こちらは通用門にあたります。

平川門へは木橋が架かっています。

平川門は、皇居東御苑に入れる3か所のうちの1つです。開門・閉門時刻は時期によって変わるので注意しましょう。とくに、冬は思いのほか早く閉まります。

門に向かって左手(南側)の濠は、大手濠と呼ばれます。

右手(北側)は清水濠。

木橋を渡り切った正面に二の門があるわけでなく、渡った先には小スペースがあり、その右手に高麗門の二の門があります。

桝形内に入ると左手に渡櫓門の一の門があり、正面には俗にいう不浄門があります。

城内で死亡した者や罪を犯した者は、不浄門から外に出されました。生きたままここから外に出られた罪人は、絵島と浅野内匠頭だけだと言われていますが、本当かどうかは分かりません。

不浄門の先は、帯曲輪と呼ばれる渡り土手のような場所につながっています。こちらの現地説明板の写真を見ていただくと分かると思います。

では、一の門をくぐりますよ。

平川門の門限は厳しく、あの春日局でさえ、門限に間に合わなかったために入れてもらえず、翌朝まで待ったことがありました。

三の丸に入り、一の門を振り返ります。

平川濠が見えます。右手の森は帯曲輪。

平川門から入ってくると、一般人は自動的に次の下梅林門に進むことになるので、迷うことはありません。

下梅林門

平川門を通り三の丸に入り、右折してもう一度右折すると下梅林門の二の門跡があります。

建物はありません。

横にはこの角度では水面は見えませんが、天神濠があります。

桝形に入り、二の門跡を振り返ります。

桝形は横長な空間で、その先には一の門跡がありますが、こちらも建物はありません。

一の門跡を通りぬけると二の丸内に入り、本丸の石垣が見えます。

二の丸の内部に行くには上の写真の通り狭まった食い違い虎口を通ることになります。

ただ、今は本丸を目指していますので、つづいて梅林坂を登ろうと思います。

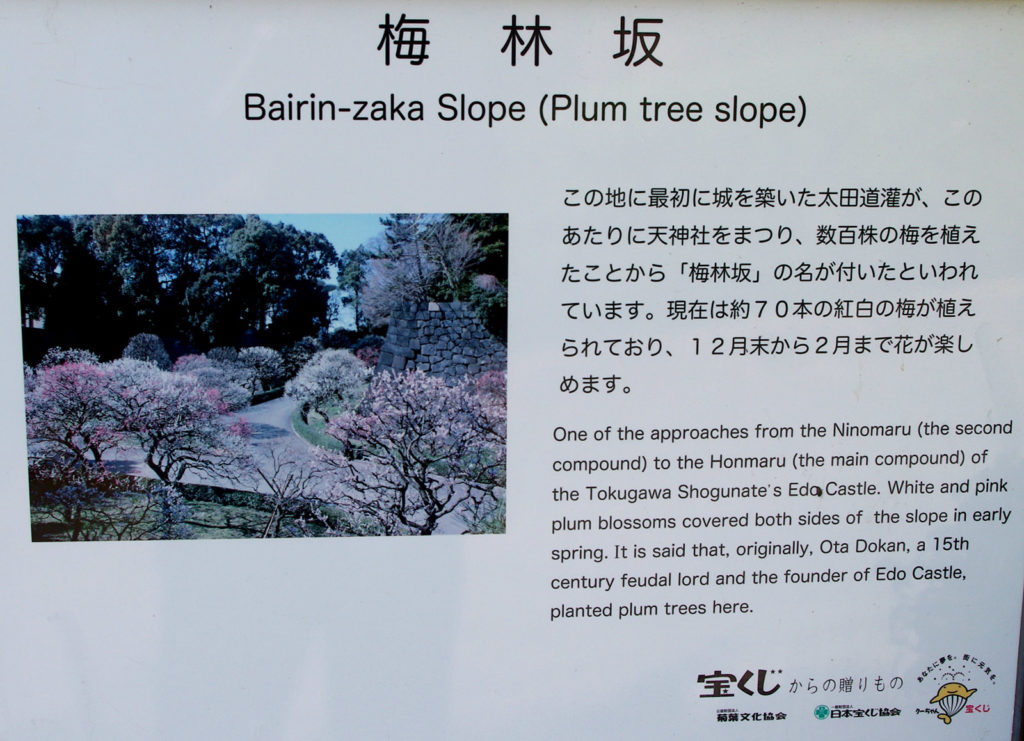

上梅林門・梅林坂

その名の通り、梅の名所となっている梅林坂を登ると、上梅林門跡があります。

現在は坂を登りきるといきなり天守台の裏に出られるため不用心極まりないように見えますが、往時は本丸との間に塀があり、切手門という出入口がありました。

以上、今辿ったルートが大奥の人びとが外と行き来をするための唯一のものです。

本丸で見られるもの

現在の江戸城跡の本丸をご紹介します。

午砲台跡

「半ドン」の語源になった場所。

台所前三重櫓跡(展望台)

櫓は現存しないが、櫓台が展望台になっていて、府下の近代的ビル群が望める。

-1024x683.jpg)

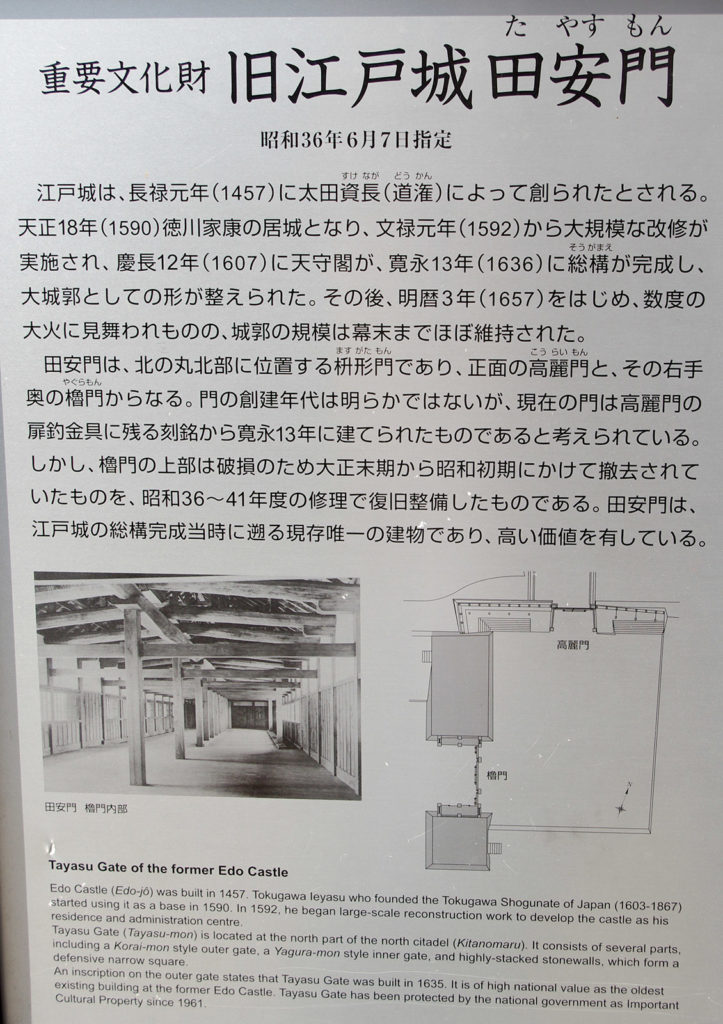

北桔橋門

きたはねばしもん。

本丸から北の丸へ向かう際に通る。本来は桝形を形成していたが、一の門は現存しない。

その名の通り、元々は跳ね橋が掛かっており、二の門側に跳ね上がる仕組みになっていた。

東側の平川濠と西側側の乾濠とでは、水面の高さが異なり、水面が低い平川濠は、本丸側石垣最上部と水面との比高差が21mあり、江戸城でもっとも高い石垣である。

20160628

20170909

20170910T

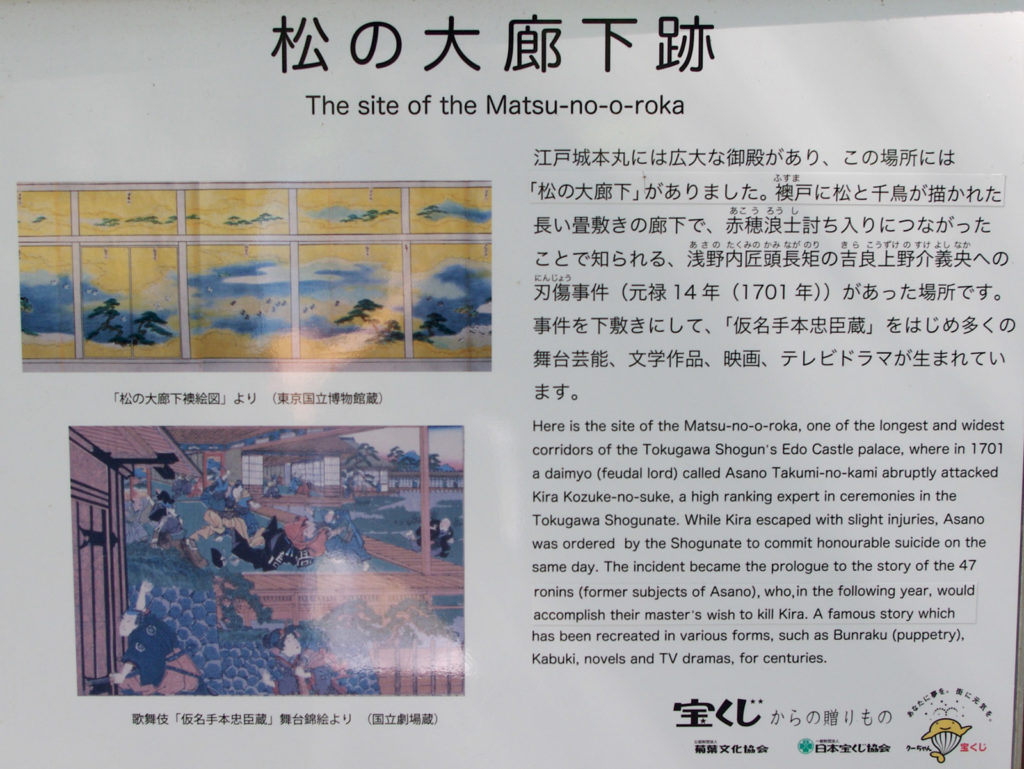

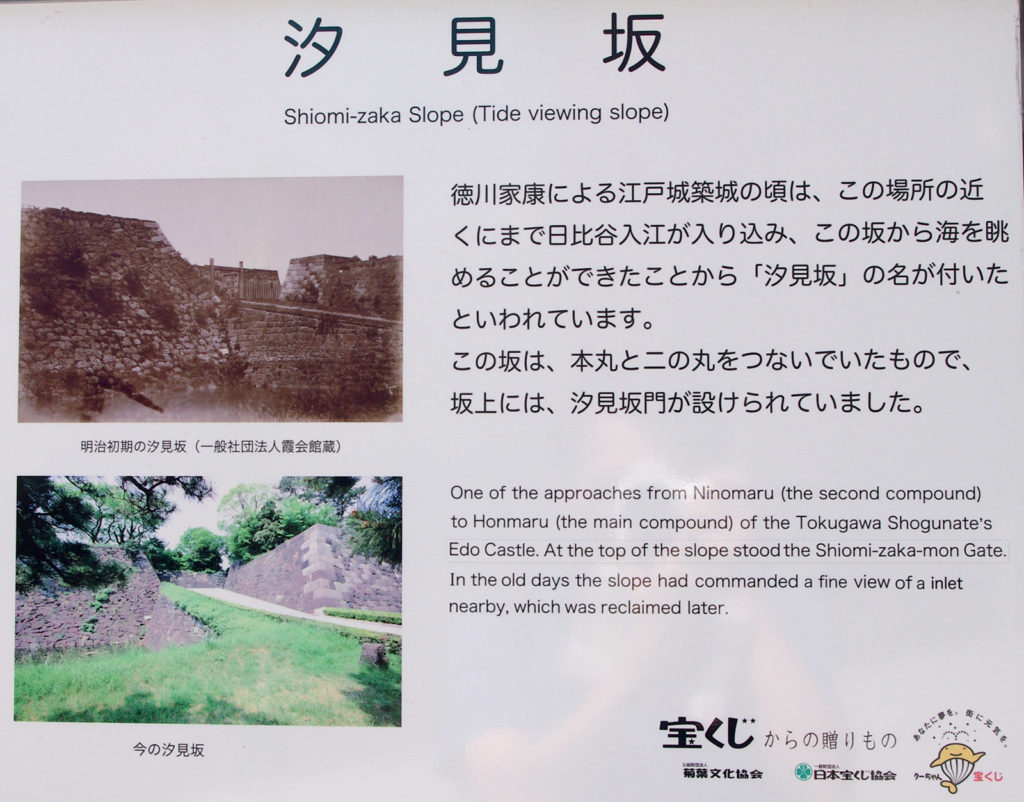

汐見坂門跡・汐見坂

汐見坂を使えば本丸から二の丸へ直接降りることができる。大奥の人びとが二の丸に用があるときに利用したのだろうか。

坂の上には汐見坂門があり、また降りた場所にも冠木門があったが、両方とも現在は無い。

20160628

20170909

20170910T

宮内庁書陵部

正確には本丸というより、梅林坂を登り切った左手にある

20170909

20170910T

二の丸

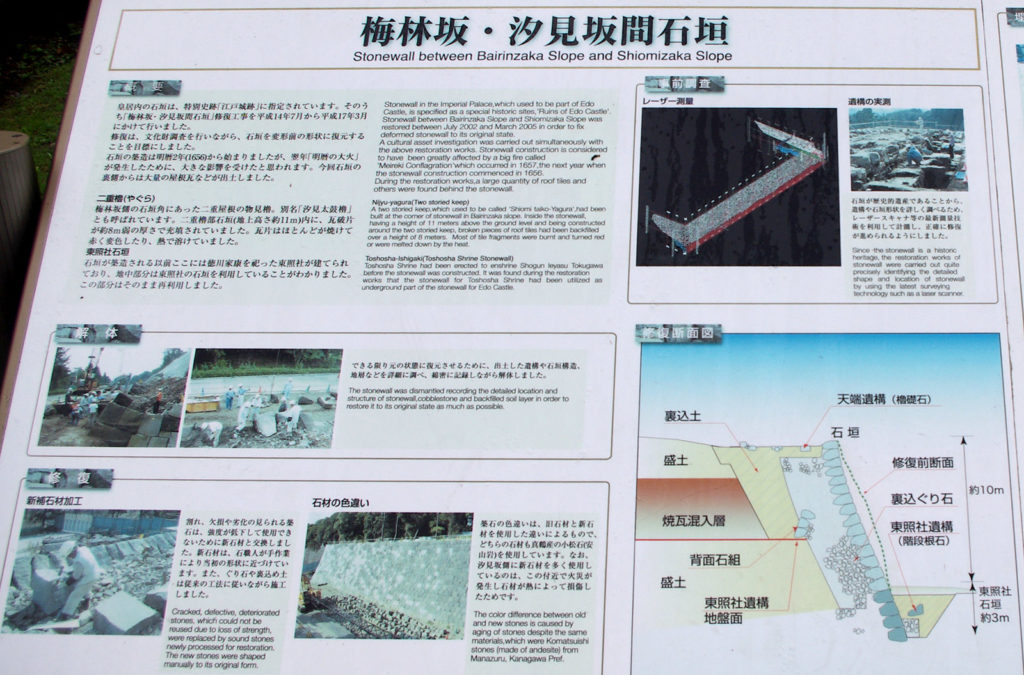

梅林坂・汐見坂間石垣

三の丸

桜田巽櫓

20160628

20170909

20170910T

桔梗門(内桜田門)

20160628

20170909

20170910T

西の丸・的場曲輪

坂下門(宮内庁正門)

現在の宮内庁の正門で、当然ながら一般人は入れない。現在は、桝形になっておらず、外から見られる渡櫓門は明治期に造られたもので、本来はそこに高麗門があり、中は桝形になっていて左折して一の門をくぐるようになっていた。家康入府頃は、山の御門と呼ばれていた。

20170910T

西の丸大手門(皇居正門)

現在の皇居の正門で、当然ながら一般人は入れない。外からは渡櫓門が見えるが、それは一の門で、本来はその手前に二の門である高麗門があった。

20170910T

伏見櫓

江戸城で現存する3つの櫓のうちの1つ。間近で見ることはできない。

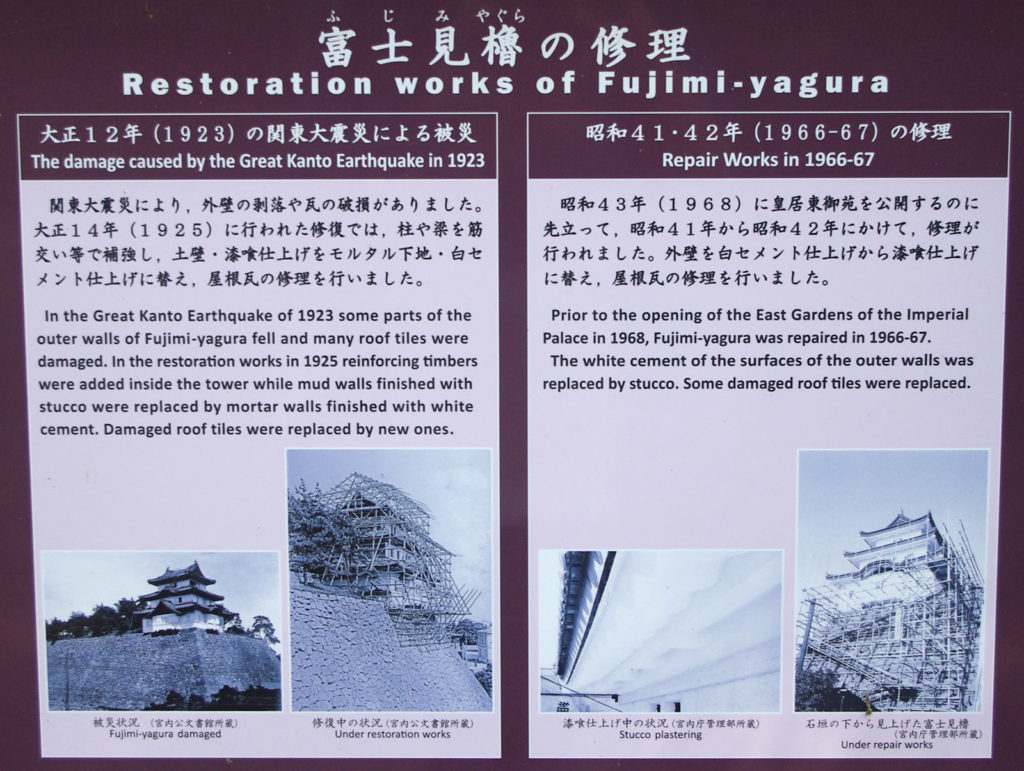

関東大震災で大破したのち、応急修理でしばらく存在したが、昭和43年から往時の状態に戻すべく工事が開始され今見ることができる伏見櫓ができた。

20170910T

西の丸下曲輪

外郭

帯曲輪

20160628

20170909

20170910T

20230218A

20230401A

半蔵門

20110914

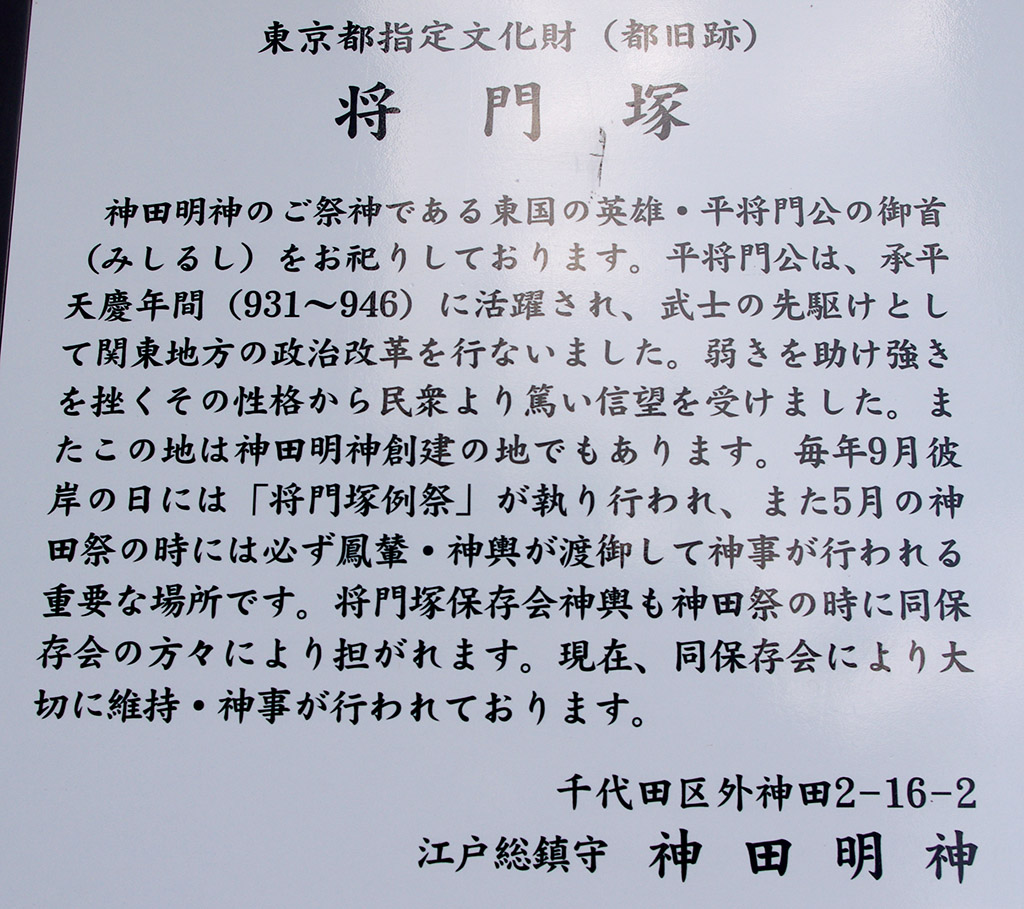

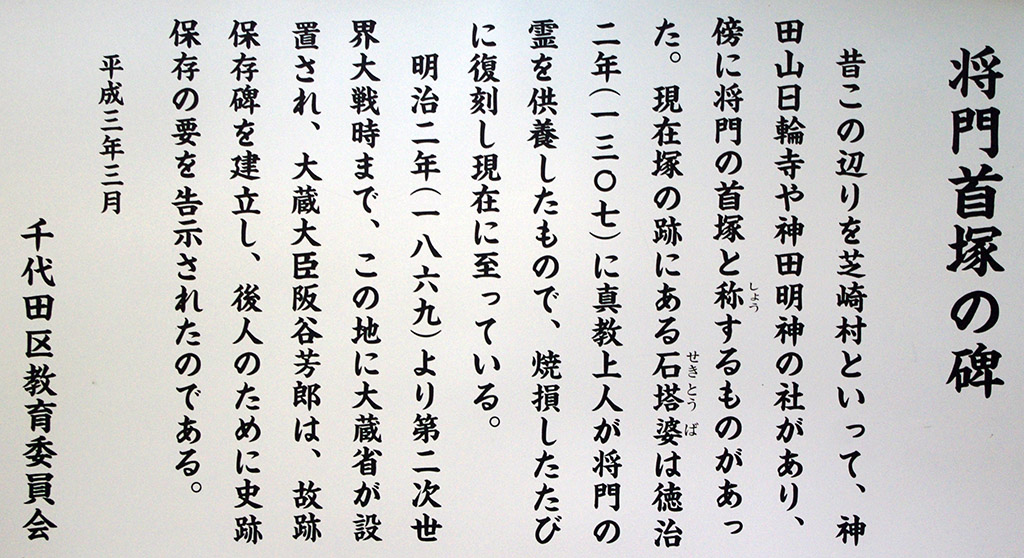

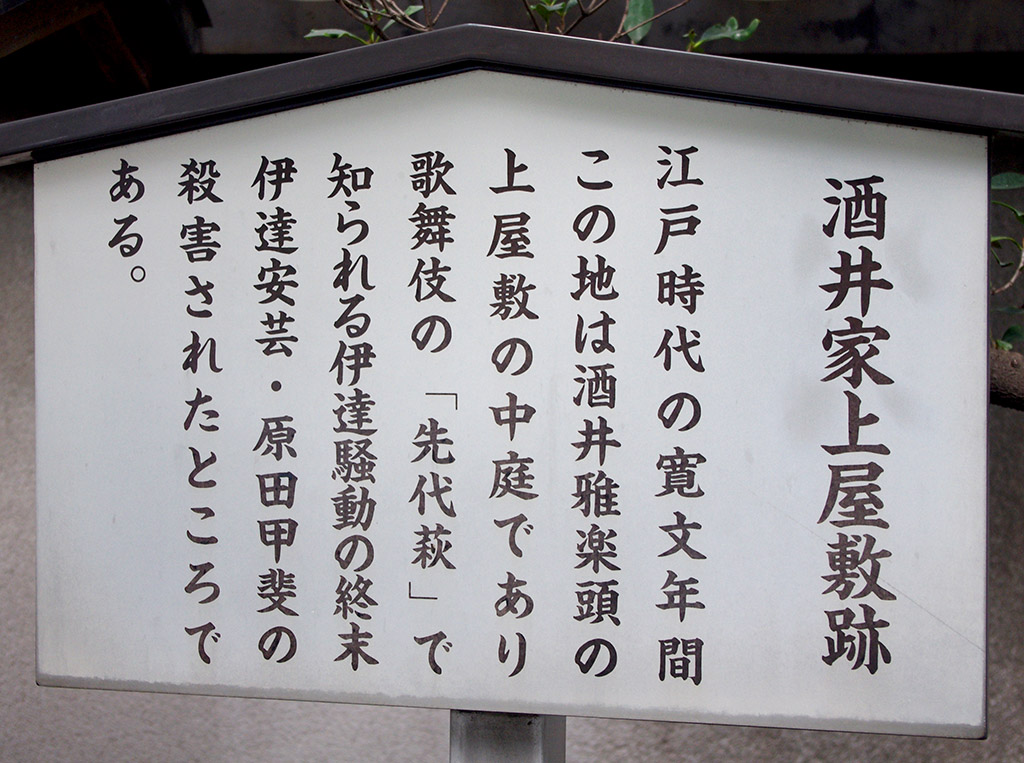

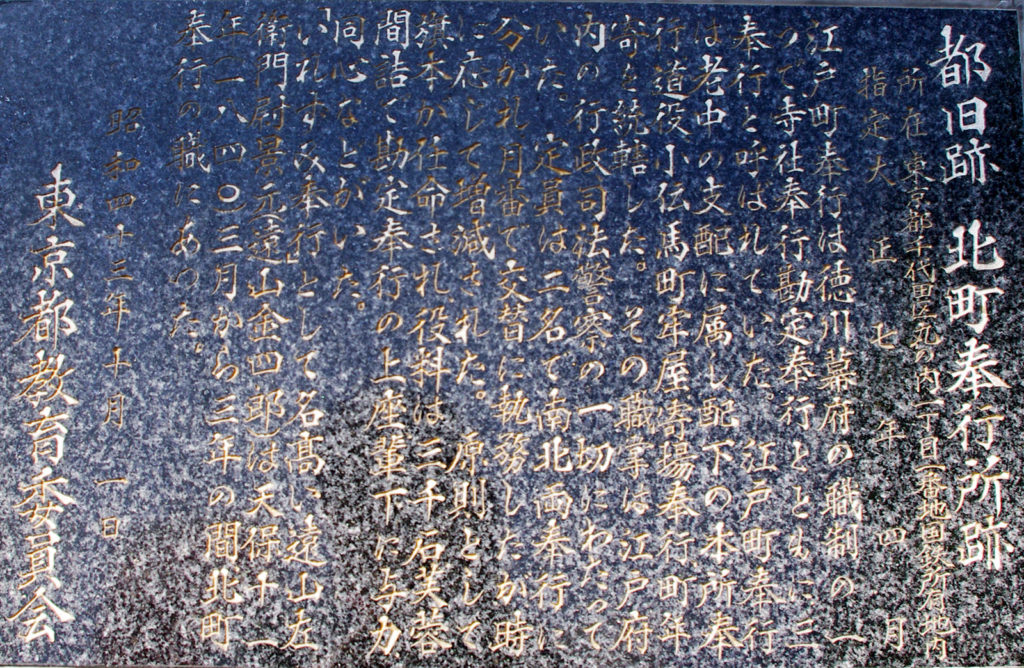

江戸城以外

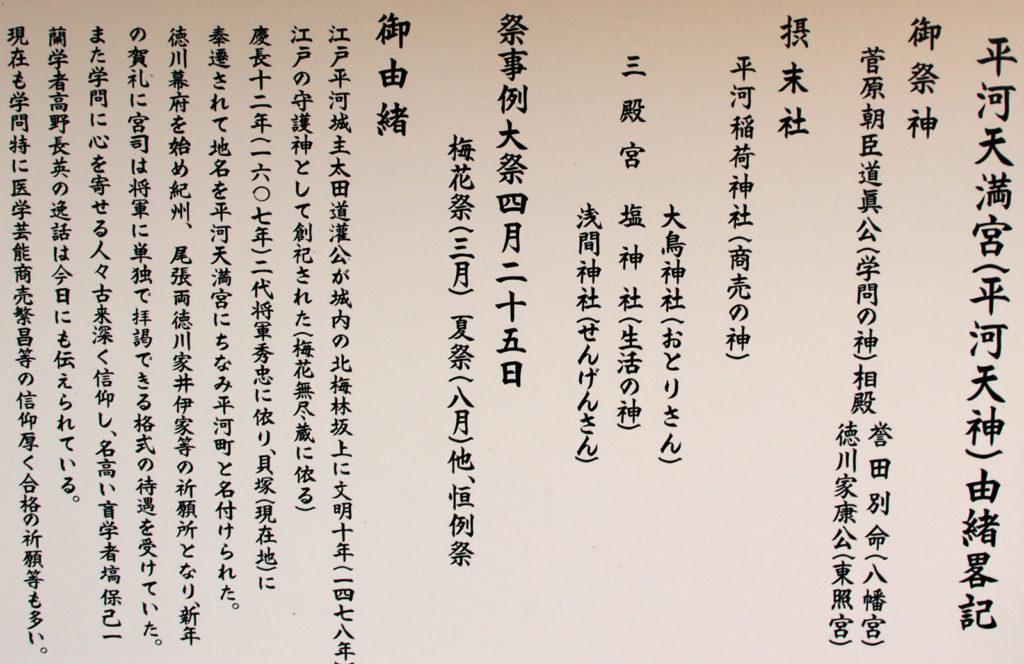

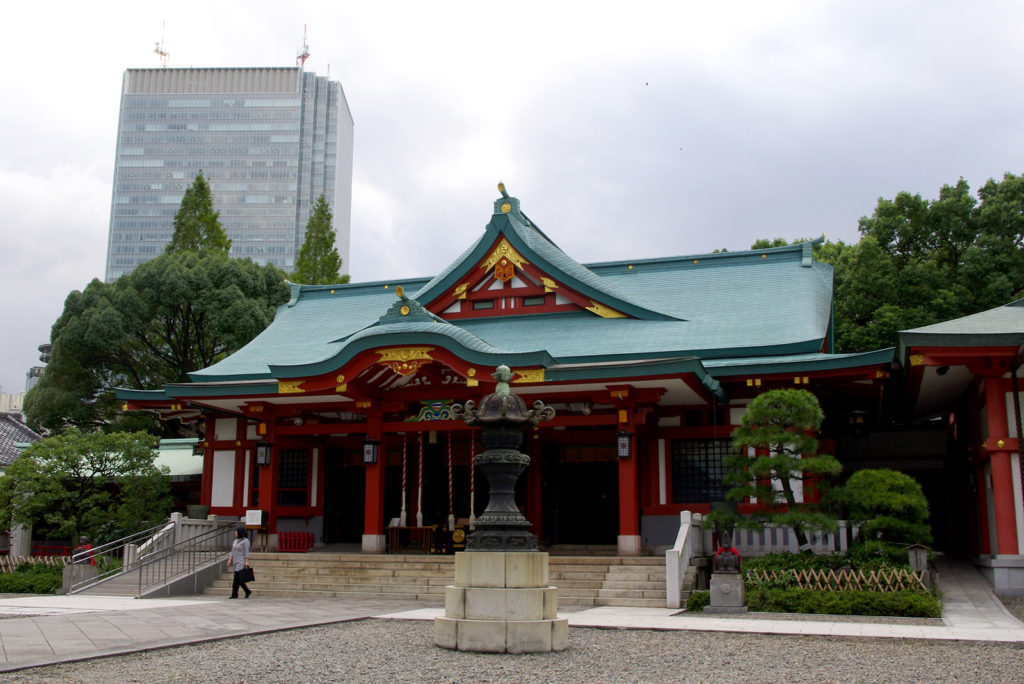

平河天満宮

その名の通り、江戸城を築城した太田道灌が、文明10年(1478)に平川を望む梅林坂の上に創始。慶長12年(1607)、将軍秀忠のときに現在地に遷された。

歴史マニアであれば必ずお世話になる『群書類従』を著した盲目の学者・塙保己一や蘭学者として有名な高野長英も足繫く参拝した神社で、とくに学問向上にご利益がある(あると思う)。

20110922

20170910T

三崎稲荷神社

20110929

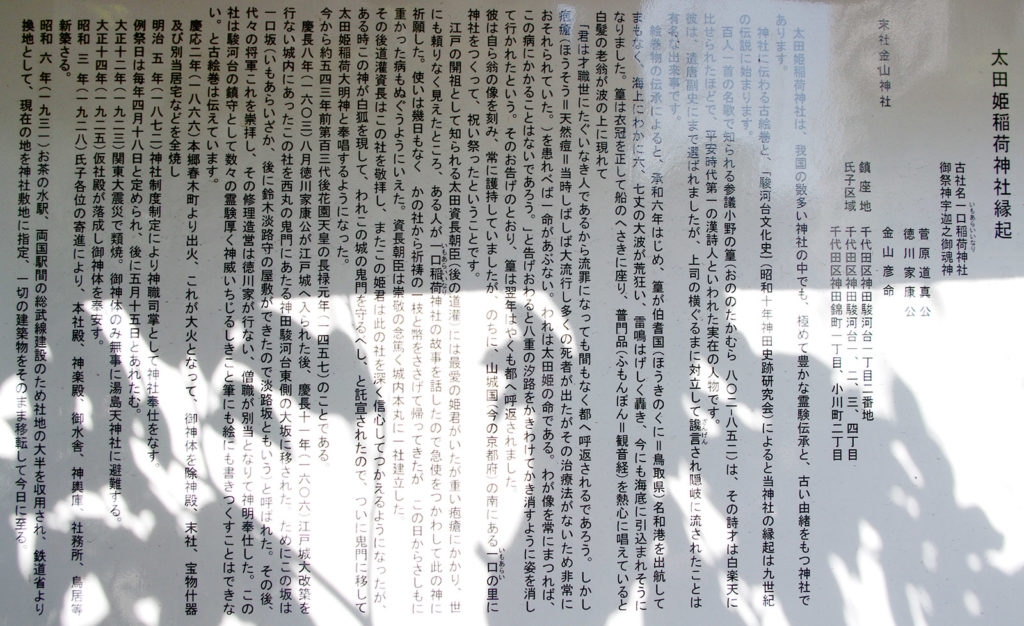

太田姫稲荷神社

太田道灌が疱瘡にかかった娘のために、疱瘡治癒に霊験があるという京都の一口(いもあらい)稲荷神社を江戸城内に勧請。それによって娘の病気は治り、城内の鬼門の位置に神社を創建。慶長11年(1606)に、神田駿河台東側の大坂に遷座し、昭和6年に総武線建設のために現在地に遷った。

20110929

20170910T

柳森神社

20110929

馬の水飲み場

20170910T

伊達政宗終焉の地

20170910T

日比谷見附

20170910T

憲政会館

20170910T

茱み坂

20170910T

赤坂見附

20170910T

中坂

20170910T

善国寺坂

20170910T

千代田区立千代田図書館

20110914

千代田区立四番町図書館

今はここにはありません

20110922

明治大学博物館

千代田区神田駿河台1-1 アカデミーコモン地階

03-3296-4448

20110706

20130713

20190714T

20231003