最終更新日:2022年5月19日

|

| そうずだいいせき |

| 大分県日出町川崎西小深江 標柱・説明板あり |

2022年5月7日(土)

豊後国分寺跡を見た後は少し高速に乗って日出町の早水台遺跡を目指します。

ところで、「日出町」って、「ひのでまち」ではなくて「ひじまち」と読むんですね。東京都にある「ひのでまち」は、「日の出町」と表記します。

時刻はちょうどお昼ということで、途中現れた別府湾SAでランチを摂りますよ。

小さなフードコートに入ると「りゅうきゅう丼」という文字が目に入り、どうやら大分の名物のようです。どうして大分で「琉球」なのかな?と思いましたが、ブリの漬け丼でした。

「漬け系」は大好きなんですよね。それに、うどんも食べたかったので、温かいうどんとのセットにしました。

良かった、当たりです。タレも九州らしく少し甘くて美味しい。うどんもよく福岡で食べるような柔らかめのうどんで、最近このタイプのうどんが好きなんですよね。

一瞬にして完食して、せっかくなので外の風景を眺めに行ってみます。

「恋人の聖地」だそうですよ。

どちらかというと、私には「変人の聖地」の方がお似合いだ。

別府湾を見下ろします。

よし、では遺跡を目指しますぞ。

早水台遺跡に近づいてくると道路が林道と化しました。

狭い道ですが、軽自動車はこういうとき便利です。もしかすると行った先でUを切れないかもしれませんが、その場合はバックして戻ってくればいいだけですからあまり気にしません。

ガタガタ道を少し進むと前方に説明板らしきものが見えました。

着到。

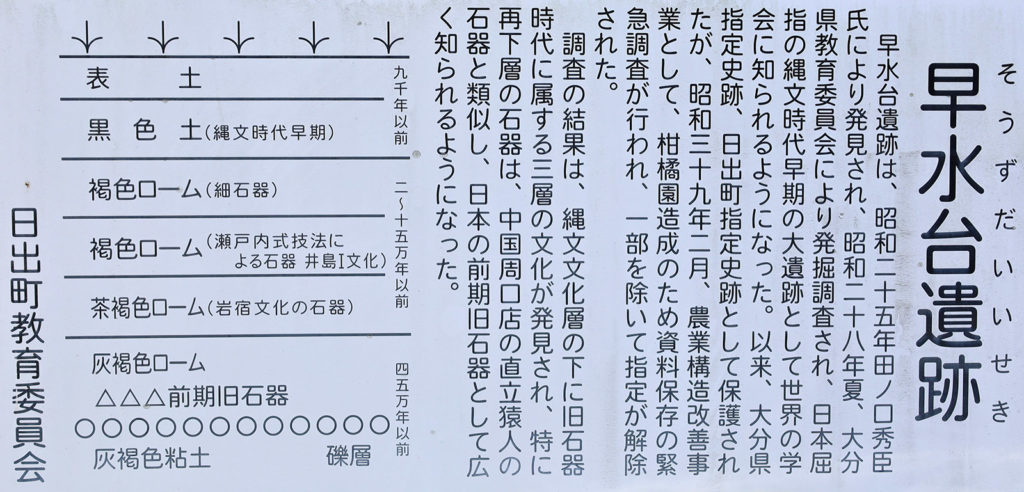

説明板は簡単な文面ですが、これだけでもあるだけ嬉しい。

昨日訪れた、というか訪れようとしてよく場所が分からなかった丹生遺跡も前期旧石器時代の遺跡ですが、ここ早水台遺跡も説明板に書いてある通り、前期旧石器時代の遺跡として有名です。

ただ、早水台遺跡に関しては微妙です。

説明板には周口店のことが書かれていますが、それはようするに今から40万年から30万年前の北京原人の文化で、発掘調査をした芹沢長介は、この遺跡から出土した石器を周口店文化の系統の石器と主張しました。

芹沢の最初の発掘は1964年のことで、芹沢が前期旧石器時代の石器と認めなかった丹生遺跡の発掘から2年後のことです。

『旧石器時代人の歴史』(竹岡俊樹/著)を引用すると、芹沢が発掘した石器はソ連などの海外の研究者は人工品と認めましたが、国内の多くの研究者は認めませんでした。1967年には芹沢の明大時代の先輩である杉原壮介(芹沢よりも6歳年上)は、芹沢がこの頃発掘した栃木県の星野遺跡や、群馬県の岩宿遺跡ゼロ文化層の石器とともに、芹沢の主張する石器には人工品は存在しないと批判し、それにより当時芹沢が籍を置いていた東北大学と明大の亀裂は決定的となり、考古学専攻生の交流は途絶えたそうです。

その後、芹沢は早水台遺跡出土の石器を含めて、自らが前期にさかのぼる石器と考える遺物に関してその証拠を提示し続けましたが、1976年になって芹沢の一番弟子と言われていた岡村道雄が、早水台遺跡の石器は約6万年前のものとし、また、星野遺跡や岩宿ゼロ文化層の石器を否定し芹沢から破門されています。

現在では早水台遺跡出土の石器は前期まで遡らないと考える研究者が大多数ですが、松藤和人氏は著書『日本列島人類史の起源』の中で、芹沢が石英製の石器として発表したものに関しては、「世にはびこる否定的な評価を離れて白紙の状態から再検討すべきだ」と述べています。

これは墓石ではなく、遺跡の標柱ですよ。

周りを見渡しても何もなし・・・

この場所が少し高台にあるのが遠くの景色を見ると分かります。

通ってきた道。

道はさらに続いていますが、この先はいったいどこへ続いているのだろうか。

墓石のような標柱の前の狭いスペースで切り返して元来た道を戻ることにします。

早水台遺跡も気になっていた場所だったので来られて嬉しい。

次は杵築市の小熊山古墳に行きましょう。