最終更新日:2023年7月11日

目次

岩手県の古墳時代

4世紀後半までには宮城県北部までヤマトの古墳文化が及びました(それに関しては、宮城県の古代史のページをご覧ください)。

それより北の岩手県域においては、5世紀後半(半ば頃との説もある)、胆江(たんこう)地域(奥州市周辺)に前方後円墳の角塚(つのづか)古墳が造営されましたが、岩手県域に古墳文化が根付くことはありませんでした。

角塚古墳の墳丘長は45mで、前方部が短い帆立貝形のような形状です。円筒埴輪や朝顔形埴輪、それに鳥形埴輪や馬形埴輪も見つかっており、胆沢郷土資料館で見ることができます。

埴輪を見ると、普通のヤマトの古墳文化が波及していたことが分かり、こう言ったら変ですが、何の遜色もありません。そう考えると、実は周辺にも古墳はあったのではないかと勘繰ってしまいます。

角塚古墳の被葬者と関連が深い中半入遺跡は、角塚古墳の北側約2㎞の地点にあります。

中半入遺跡は古墳時代前期から後期にかけて(4~6世紀)の集落跡で、検出された竪穴住居跡は100棟あまりで、規模的には県内屈指です。しかも、35m四方の大規模な溝とそれに並行する柱列が検出されており、豪族居館跡の可能性が高い遺構です。

胆江地方は岩手県内でもとくに農業生産力が高い場所です。

通常、新たな文化が伝播する場所は、海岸沿いの良港に恵まれた場所か、船が通行しやすい河川を遡った場所です。この地域の場合は、北上川という岩手県最大の河川が流れており、古墳文化が栄えた宮城県北部と繋がっているため、その地方から(あるいはその地方を経由して)人びとが移住してきた可能性が考えられます。ただし、私自身、まだきちんと土器などの遺物の評価をしていないので、それを具体的に述べることはできません。

なお、古墳自体は見つかっていませんが、金ヶ崎町では埴輪片が見つかっていることから、角塚古墳よりもさらに北の地域に後期の頃の古墳が存在した可能性があります。

末期古墳の造営

一般的には、前方後円墳の分布の北限は宮城県の大崎平野に流れる江合川(えあいがわ)の流域で、前項で述べた通り、岩手県奥州市の角塚古墳はレアケースと考えられますが、一時的にせよ、奥州市までヤマト王権の影響が及んだことがあったわけです。

前方後円墳の実質的な北限とされる宮城県北部から北海道の石狩低地帯にかけては、また少しタイプの違う古墳が築造されました。それらは、7世紀以降に築造され、墳丘形態は円墳です。地元では昔から「蝦夷(えぞ)塚」などと呼ばれ、ヤマト民族とは違う先住民族の墓であると言い伝えられてきました。現在では、終末期古墳と区別するために末期古墳と呼んでいます。

被葬者は、当時の朝廷から政治的理由によって蝦夷(エミシ)と呼ばれた人びとです。蝦夷は決してヤマト民族とは違う先住民族ではないのですが、岩手県や青森県の人たちが蝦夷に対して先住民族という観念を持ち続けたことの理由については、実に奈良時代の征夷以来の根深い影響があり、その人たちは、自分たちは田村麻呂サイドの西からやってきた人間の子孫だと思い続けていたことに起因しています。しかし、実際的には現代の岩手や青森の人びとの先祖を辿っていくと、確実に蝦夷もその中にいます。祖父が青森県出身の私もそうだと思っています。

末期古墳は、7世紀には岩手県の北上川支流の和賀川流域(岩崎台地遺跡)と青森県の奥入瀬川流域(阿光坊古墳群)に成立し、その後、宮城県・秋田県・青森県・北海道へと拡散し、前方後円墳の伝播のような一方向の単純な流れではありません。

末期古墳のルーツは、関東からの移民が古墳文化を持ち込んだとする説と在地での独自発生説がありますが、それまで墳丘を築かなかった人びとが、いきなり何の脈略もなく墳丘を築くとは思えないので、独自発生説は無いと思います。

移住してきた古墳文化人が造ったり、在地の人たちが古墳文化人と接触してそれに触発されて造ったり、婚姻によって文化が融合して造ったり、そういったことで造られ始めたと考えるのが素直でしょう。中には、外見は古墳であっても、中身は続縄文時代の墓制で造られているものもあります。

大きさはだいたい数メートルから10メートル程度です。形状は既述した通り円墳で、周溝がめぐります。一般的な古墳と同様、発掘調査の際に周溝のみが検出されることもあります。

埋葬主体は大きく石積みタイプ(北上川中流域)と土壙タイプ(馬淵川流域や三陸沿岸部など)に分かれますが、和賀川流域では、上述の岩崎台地遺跡が土壙タイプですが、その後、8世紀に造営が始まった江釣子古墳群は、石積みタイプです。下図の緑の四角が石積みタイプで、赤い丸が土壙タイプの分布です。

特徴的な遺物としては、赤彩球胴甕(せきさいきゅうどうがめ)という土器があり、江釣子古墳群などの石積みタイプの古墳から出土することが多いです。

赤彩球胴甕が出土する遺跡の年代は8世紀後半から9世紀前半で、全出土数の8割が江釣子古墳もある和賀川北岸で見つかっています。なお、余談ですが、蝦夷は朝廷に服属した後、列島各地に数家族単位で移配させられることがあります。東京都八王子の帝京大学八王子キャンパス内にある上っ原遺跡からも赤彩球胴甕が出土しており、和賀川北岸地域の蝦夷が八王子に移配されてきたことの証左となり、大変珍しい発見です。

末期古墳の分布域は律令国家が蝦夷の地と考えていた場所で、8世紀後半からは出土遺物がそれまでの馬具などから、朝廷から下賜された可能性の高い銙帯金具(かたいかなぐ=ベルトのバックル)や和同開珎などに変化するため、8世紀後半以降の被葬者は、中央との結びつきがあった人物で、中には官位を持った者も葬られた可能性が指摘されています。

青森県になってしまいますが、おいらせ市にある阿光坊(あこうぼう)古墳群は、125基以上の古墳からなる古墳群で7世紀前半から9世紀末まで300年近くにわたって造営されました。A11号墳からは、7世紀前半に静岡県湖西市の窯で焼かれた平瓶(ひらか)が見つかっています。古墳群は史跡公園として整備されており、近くに「おいらせ阿光坊古墳館」があり末期古墳についての展示が豊富です。

なお、末期古墳は北海道の石狩低地帯でも造られました。北海道には元々目立つような墳丘を伴う墓を作る風習はなかったため、末期古墳は北東北からの影響と考えられます。墳丘は続縄文時代の墓の平面形を踏襲して楕円形のものもあり、10世紀前半まで造られました。北海道は中世以降はアイヌ文化が栄えましたので、アイヌの先祖が埋葬されていると考えがちですが、果たしてそう単純に言い切れるのかは分かりません。

律令国家の岩手県域への進出

まだアテルイが降伏する前の延暦21年(802)正月9日、坂上田村麻呂は、桓武天皇の命により造陸奥国胆沢城使として現地へ赴き、また11日には、駿河・甲斐・相模・武蔵・上総・下総・常陸・信濃・上野・下野の10か国の浪人4000人を陸奥国胆沢城に配置させるべく勅が出されました。

その後、4月15日に田村麻呂から朝廷に届いた報告によると、アテルイが降伏してきたとあります。

その年の7月に凱旋した田村麻呂は、ほとんど休む間もなく、翌延暦22年(803)3月6日には今度は造志波城使に任じられ奥州へ向かいました。結果的に志波城は史上最大の城柵として完成しました。

通常、郡が造られるのは城柵設置による周辺支配が安定してからです。そのため、磐井・胆沢・江刺各郡の建置は胆沢城築城より後になりますが、その正確な日付は分かりません。延暦22年(803)か翌年でしょう。

_東北の郡.jpg)

延暦23年(804)正月28日には、田村麻呂はまたもや征夷大将軍に任じられました。桓武天皇とすれば4度目の征夷で、さらに版図を北に拡げる意向を示したのです。しかし、出陣をしないまま、翌年にはそれが撤回されました。これ以降、田村麻呂が奥州へ赴くことはおそらく無かったでしょう。

延暦25年(806)3月17日、70歳の桓武天皇が崩じ、平城天皇が継ぎ、次いで大同4年には嵯峨天皇が継ぎましたが、せっかく桓武天皇が中止させた征夷がまた復活してしまいます。

正確な日時は不明ですが、大同3年(808)までには、多賀城にあった鎮守府を胆沢城に移転しました。胆沢城は、今の岩手県域の諸郡を管轄下に置き(この時点では、磐井・膽沢・江刺の3郡)、軍政をしきます。

岩手県南部の支配はすでに安定したため、弘仁2年(811)1月11日には、和我・稗縫(ひえぬき=後の稗貫)・斯波の3郡が建置され、志波城の管轄下に入りましたが、その直後、かつて田村麻呂の部下として活躍した大蔵卿・文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)は、征夷のために陸奥出羽按察使を兼任して奥州に出張りました。

綿麻呂は2月5日に陸奥・出羽の国軍兵士26000人を動員して、爾薩体(にさったい=現在の岩手県二戸市・九戸村あたり)と弊伊(現在の遠野市や宮古市あたり)の蝦夷2村を征討する準備が完了し、朝廷に対しては6月上旬には出撃すると上奏しました。

弘仁2年(811)4月17日、綿麻呂は征夷大将軍に任じられました。なお、綿麻呂も尊敬していた田村麻呂は5月23日に54歳で薨じました。

皮肉なことに、田村麻呂が築城した最大の城柵志波城は、田村麻呂が亡くなったこの年の水害によって維持困難になってしまいました。国家はすぐさま徳丹城(矢巾町)を造営して機能を移転し、志波城は廃城となりました。上述の3郡は徳丹城の管轄下におかれることになります。

その後、斯波郡の領域が広がったため、時期は不明ですが、岩手郡が斯波郡から分立しました。ところが、これら北方地域は、その後、国家の領域から外れてしまったのです。というのは、承平年間(931~938)に成立した『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう=和名類聚抄=和名抄)』の郡名一覧によると、今の岩手県域には、磐井、江刺、膽沢(いさわ)しかありません。つまり、この時代には国家の支配が及んだ範囲の北限は、江刺・胆沢までとなっていたのです。

なお、延長5年(927)にまとめられた延喜式神名帳には、斯波郡の志賀理和氣神社(岩手県紫波町)が掲載されているので、それを根拠にして、その時点で斯波郡が存在したとする考えもありますが、神名帳はどんどん書き足されていく資料であって、管理が杜撰で正確なアップデートがされておらず、古い情報がそのまま掲載されているため、神名帳の記載をもって延長5年(927)の時点で斯波郡が存在すると言い切ることはできないといいます(『<研究ノート>平安前期東北史研究の再検討:「鎮守府・秋田城体制」説批判』渕原智幸/著)。

11世紀の岩手県

都内の神社の由緒を読んでいると、源頼義やその子・源義家の名前がよく登場します。彼らは、奥州で行われた前九年合戦(ぜんくねんがっせん)や後三年合戦(ごさんねんがっせん)を戦うためにその場所を通過したと伝わり、その際に神を祀ったり、木を植えたりしたという話が残っているのです。

前九年合戦は、1051年から1062年に掛けて行われた戦いで、陸奥守兼鎮守府将軍として陸奥国に赴任した源頼義が、奥六郡(岩手県南部)に勢力を張る豪族の安倍氏が持っていた膨大な資産を奪うために、罪を着せて攻め滅ぼしてしまった事件という評価が一般的です。

その際、安倍氏の力が強く、頼義は独力で安倍氏を倒すことができなかったため、出羽の清原氏の助けを借りました。安倍氏のもとには、藤原経清という武士も参加して頼義と戦っていますが、安倍氏滅亡の際に経清は処刑され、幼少であったその子・清衡は、母が清原氏に再嫁したため、清原氏の下で成長しました。

前九年合戦の結果、奥六郡の統治は清原氏が行うようになりましたが、今度はその清原氏が一族内で内紛を起こしてしまい、再びそれに源氏が介入します。頼義の嫡男・八幡太郎義家です。この戦いを後三年合戦(1083~87)と呼びます。

結果的に、清原氏の後継者の一人であった清衡を義家が援護することによって騒乱が収まり、清衡が奥六郡の新たな支配者となりました。清衡は氏を元の藤原に戻し、都を平泉(岩手県平泉町)に定め、彼以降、4代の当主が平泉の文化を華開かせます。そして、最終的に八幡太郎義家の子孫(4世代後)の源頼朝が平泉を滅ぼすのは有名な話です。

なお、上述の義家の軍事介入に対しては、朝廷は「私戦」と断じ、義家には恩賞が出ませんでした。義家に恩賞がないということは、彼に従って命を懸けて戦ったり、あるいは討死した家臣たちも褒美がもらえないことになります。そのとき義家は、私財をなげうってともに戦った家臣たちに恩賞を与えました。これによって義家自身はじり貧になってしまいましたが、家臣たちは感激し、より一層義家に尽くすようになりました。いまだ、義家の人気が高いのは、こういった彼の男気によるものではないでしょうか。

前九年合戦

前九年合戦は、『陸奥話記(むつわき)』という史料に詳細が記されています。陸奥話記は、軍記物(現代風にいえば史実に忠実な小説)といわれるジャンルの史料ですが、成立は前九年合戦が収束してからそれほど時を経ずに書かれているといわれ、軍記物の性質をよく理解した上で取り扱えば当時の様々なことが分かります。本稿は陸奥話記に沿って説明します。

六箇郡司・安倍頼良

前九年合戦の前半の主人公は、安倍頼良です。彼は六箇郡の司といって、胆沢・江刺・和賀・稗貫・紫波・岩手の各郡のすべての郡司を兼ねる大変な有力者でした。下図は郡名の漢字表記は違いますが、位置はこれでご確認ください(磐井郡から北が現岩手県で海側の気仙郡は現宮城県)。

_東北の郡.jpg)

陸奥国の行政は、大雑把に言って、多賀城の国府に陸奥守がいて政治全般を行い、胆沢郡の胆沢城に鎮守府将軍(あるいは鎮守将軍)がいて、将軍府(幕府のようなもの)を開き、軍事的な政務についていました。この体制は10世紀中葉まで続きます。

そして再び、11世紀には日本の領土になるのですが、気づけはそれらを含めた奥六郡は、安倍氏が郡司として君臨する状態になっていたのです。こうなるまでの百数十年の間の経緯は不明です。

頼良の父は忠良、その父は忠頼で、「東夷の酋長」とあります。東夷の酋長ということは、帰順した蝦夷である俘囚(ふしゅう)を束ねる在地のリーダーであったように思えますが、安倍氏の出自自体は、中央の貴族ではないかと考える研究者もいます。そもそも、『前九年・後三年合戦と兵の時代』所収「安倍・清原氏の先祖系譜」(樋口知志/著)によると、「東夷の酋長」の語は、陸奥話記の原本には記されていないそうです。また、忠良は、『範国記』長元9年(1036)12月22日条に、陸奥権守に任じられたとあり、父系が蝦夷系統に連なる豪族でないことは確かです。

安倍(阿倍などの別表記を含む)という氏は、北陸や関東にも多く、忠頼は和賀郡以北が再び日本の領土になる過程において、政府の意向によって外部から入部してきた人物ではないでしょうか。それが、中央のコントロールが効きづらい辺境において代を重ねるにつれて、ほぼ独立した勢力に成長したと考えます。こういったケースは、後の奥州藤原氏がそうですし、中国の歴史ではよくあることで、邪馬台国の卑弥呼が当初ボスと頼んでいた遼東の公孫氏がそうです。

鬼切部の戦い

さて、安倍頼良は、自身の勢力が強くなるにつれ、衣川を越えて奥六郡の外への進出を目論み、税も納めなくなりました。永承年間(1046~53)、陸奥守は藤原登任(ふじわらのなりとう)でしたが、陸奥守の権限の一つに、こういった反抗的な蝦夷への追討権があります。登任は、法令に則り、出羽秋田城介・平重成とともに頼良追討に出陣しました。

それに対して、頼良も軍勢を繰り出して応戦し、鬼切部(おにきりべ)で陸奥・出羽国軍を撃破しました。鬼切部の場所に関しては、宮城県大崎市鳴子温泉鬼首に比定されています。その場所が事実だとすると、頼良軍は積極的に軍勢を進軍させて、敵国(日本国)の領域内で戦って撃破していますから、戦術的にも非常に優れています。

しかし、この戦いは単なる地方豪族同士の小競り合いではありません。陸奥国・出羽国の国守は天皇の代理ですから、頼良は天皇の軍隊に歯向かってそれを倒したことになります。どう考えても言い逃れのできない国家への反逆を本格的に始めてしまったのです。

初老のエース・源頼義登場

頼良が陸奥・出羽国軍を撃破しという情報を知った朝廷の貴族たちは震撼したに違いありません。彼ら貴族たちが伝え聞いていた、100年前の平将門の乱を思い出した者も多かったことでしょう。

永承6年(1051)、朝廷は、藤原登任を更迭し、当時もっとも武名の高かった源頼義を陸奥守に任じ、陸奥へ赴かせました(2年後には鎮守府将軍を兼任させます)。頼義の抜擢は、「天下素より才能を知り、其の採択に服せり」とあることから、誰の目から見ても適任と思われました。これで朝廷の貴族たちも一安心です。

ただし、このとき頼義はすでに初老でした。頼義の生年ははっきり分からず、988年説や994年説があり、994年生まれだとしても、この年には59歳ですから、その年齢になって遠い陸奥まで赴いて合戦をするという仕事はとても大変です。しかし、それでも武家の棟梁としての自覚もありますし、衆目から期待もされているわけですから、カッコいい所を見せないとなりません。

頼義の下向によって頼良も危機を感じたと思いますが、頼義が陸奥に着任した頃、ちょうどタイミングよく上東門院の病気による大赦が行われました。頼良はそれをチャンスと見て頼義に降伏。その際、頼良は、新たな上司となる頼義と名前の音が一緒であるため、無礼にならないように名を頼時に改めます。

これで一件落着。陸奥に平和が戻ります。

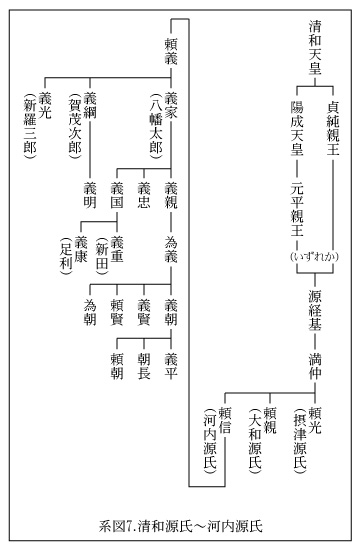

河内源氏とは

頼義は、清和源氏と呼ばれるグループのなかの河内源氏と呼ばれるグループのトップです。河内源氏の祖は、頼義の父・頼信ですが、頼信の有名な事績としては、万寿4年(1027)に発生した平忠常の乱を鎮圧したことです。

平忠常は平清盛らと同じ桓武平氏で、上総・下総に勢力を持っていましたが、やがて朝廷に反する行動を取るようになり、それが万寿4年に顕在化しました。当初、忠常の追討を命じられたのは、平直方と中原成通でした(中原成通はその後解任されます)。

追討使の派遣に対して、忠常は講和を求めましたが、関東での勢力の伸長を目論んでいた直方は武力による討滅を望みます。なお、直方も桓武平氏で、平将門の乱を鎮定した平貞盛の曾孫です。

ところが、直方はうまく乱を収めることができずに更迭され、それに代わって追討を命じられたのが甲斐守であった頼信でした。

頼信は以前、常陸介だったころに忠常を臣従させていた過去があります。というのは、長和元年(1012)以前にも忠常は頼信から追討を受けており、その際頼信に降伏して名簿(みょうぶ=臣従のしるしとなる名前の書かれた書類)を捧げていたのです。

そういう縁もあって、忠常と交渉した頼信は、忠常を降伏させることに成功し、「平忠常の乱」は収束します。これにより頼信の武名は天下に轟きました。

さきに更迭された平直方は、それでも当時は武士としてその名が都中に聴こえた存在であり、頼信の子・頼義が弓の達者なのを見て心服し、自分の婿にしました(当時は嫁に出すのではなく、婿を取る招婿婚<しょうせいこん>が一般的でした)。

直方の婿になった頼義は、鎌倉の屋敷を譲られたといいます。屋敷をもらうということは、その地域の政治権力も併せて譲渡されたことを意味します。後世、頼義の5世代あとの頼朝が鎌倉で幕府を開きますが、河内源氏が頼義以来、鎌倉を自身の領地としていたこともその要因のひとつであると考えられています。

阿久利河事件

頼時とすれば、大きな軍事力の持ち主である頼義を敵に回したくないため、頼義が任期を終えて都に戻るまでの間、大人しくしていようと考えました。天喜4年(1056)、頼義が任期を終えて帰京する日が近づきました。

頼義は鎮守府での仕事を片付けるために、多賀城から最前線の鎮守府へ出向き、数日間業務に就きました。その間、頼時が参向して、頼義にへりくだって仕え、今までのお礼ということで、頼義やその家来たちに駿馬金宝の類を贈りました(この時代にはすでに胆沢城は廃絶しており、鎮守府の場所は不詳)。

そして頼義が鎮守府を去って多賀城へ戻る道すがら、阿久利河の辺りで野営していると、頼義の配下である藤原光貞・元貞らの軍勢が何者かに襲われ、人馬を殺傷させられる不可解な事件が起こったのです。

頼義はすぐに光貞を呼び、そのときの状況を聴くと、光貞は「以前、頼時の子・貞任が私の妹を嫁に欲しがりましたが、私は貞任の身分が卑しいため断りました。そう考えると、今回の事件はそれを根に持った貞任の仕業に違いありません」と答えました。

激怒した頼義は、「貞任をぶっ殺す!」と息まきました。頼時に対して「すぐに貞任を引き渡せ!」と要求したのです。

それを聴いた頼時は、「子供をむざむざと見殺しにする親があるものか!」と、悲壮な覚悟を持って衣川の関を遮断し、頼義らと戦う用意を整えました。

さて、このような流れで平和が破られることになったのですが、鎮守府で頼時が頼義らに対して駿馬金宝を贈ったことによって、頼義は奥六郡の膨大な財産に気づき、それを奪うために、阿久利河の事件を自作自演して貞任に罪を擦り付け、戦いになるように仕向けたと考える向きがあります。

なお、この「阿久利河事件」ですが、『前九年・後三年合戦と兵の時代』所収「前九年合戦」(樋口知志/著)によると、史実ではなく虚構だということです。生き残った安倍宗任の後世の述懐によると、陸奥国の奥地の夷(えぞ)が国家に反乱した折に、安倍氏もそれに同心しているという風評が立ってしまって、頼義が一方的に攻撃を仕掛けてきたということです。

原因は何であれ、頼義とすれば安倍氏を討伐する言い訳ができればよいのです。頼義が安倍氏討滅を企図したのは明らかでしょう。

藤原経清の離反

源頼義は、軍勢を発して奥六郡を目指しました。頼義に付き従う兵士は、基本的には法令によって徴発されてきた国軍兵(国府に属する兵士)ですが、そういった徴兵されてきた兵士たちは士気が低いです。それよりも頼りになる存在として、頼義には個人的に彼に付き従う武士たちが坂東や列島各地に大勢います。その武士たちが、親分を助けろとばかりに、頼義のもとに結集したのです。

その中に、平永衡や藤原経清がいました。経清は奥州藤原氏初代・清衡の父です。この二人は、過去の縁で、安倍頼時の婿になっていましたが、国家の命令には逆らえず、舅を倒すために手勢を率いて頼義の下に参陣したのです。

ところが、ある者が頼義に対して「永衡は頼時の婿ですから、裏切るかもしれませんよ」と讒言し、それを聴いて不安になった頼義は永衡を呼び寄せて殺害してしまいました。すると、それを知った経清は「次は俺の番かもしれない」と恐怖し、舅の陣営に寝返ることを決め、その手始めに、頼時勢が間道(抜け道)を使って国府を攻めるという偽情報を流して、それに驚いた頼義が一旦国府に戻ってしまった隙に寝返る準備を始めました。

その後、頼義は、気仙郡司・金為時らを遣わせて頼時を討ちましたが、頼時は弟である僧・良昭に軍勢を率いらせて迎撃し、為時らは一戦して撤退しました。この際の混乱に乗じて、経清は私兵800人を率いて舅の下に走りました。

経清は平将門の首を取った藤原秀郷の子孫で、京の都にも名前が知られていました。亘理の権大夫に任じられているので、宮城県南部に勢力基盤があり、800人も手下がいたのが事実だとすれば、かなりの有力者です。

さて、この年は陸奥守交代の年でしたが、朝廷で新たな国司を任じようとしたところ、その人物は戦が始まったことを知って辞退したため、朝廷は頼義の続投を決めました。その後、戦線は膠着します。

安倍頼時の死

天喜5年(1057)5月、頼義は現在の青森県東部に本拠があったと思われる頼時の同族の安部富忠を懐柔して、北から攻めさせようと画策しました。それを知った頼時は、富忠を説き伏せようと自ら北へ赴きます。ところが、富忠は伏兵をもってそれを待ち受け、攻撃を受けた頼時は重傷を負い撤退。鳥海柵(とのみのさく=岩手県金ヶ崎町)まで戻り、そこで死亡してしまいました。

安倍氏は十二柵と呼ばれる多くの柵を築きましたが、文献と遺跡が一致するのは鳥海柵だけです。鳥海柵は、頼時の三男・宗任の居城ですが、宗任は本来は頼時の嫡男と目されていた人物ですし、重傷を負った頼時が戻ってきた場所でもありますので、安倍氏の本拠地であった可能性が高いです。

頼時には沢山の子がいましたが、安倍氏を継いだのは結局宗任ではなく、次男の貞任でした。緊急時には平凡な宗任よりも武勇に優れた貞任がリーダーとして相応しいという判断によったのかもしれません。貞任は身の丈六尺(180㎝)を越え、腰回りは七尺四寸という巨漢。容貌魁偉で色白でした。まるでロシア人の血が流れているかのようなこの男が前九年合戦の後半の主人公になります。

貞任には、上述した宗任(故安倍総理の先祖)や、一関市周辺を預かる家任、北上市周辺を預かる正任などの弟たちがいて、兄を助けて戦かうことになります。

黄海の戦い

頼義は、自身が直接手を下したわけではありませんが、頼時成敗に成功しました。しかし、その報を聴いた朝廷では、まだ頼義に対して褒賞を与えていいか決めかねていました。そんななか、頼義は1800の兵を率いて北進します。そして、それを迎え撃つ貞任は、4000もの兵を集め、河崎柵(岩手県一関市川崎町)に入り、ついに、その南方8㎞の黄海(きのみ=一関市藤沢町黄海)で戦いが行われました。

結果は頼義軍の惨敗。

頼義は多くの代えがたい家臣を失い、自身も嫡男義家を含む7騎でからくも戦線を離脱するという父子にとっては人生最大の窮地に追い込まれたのでした。

なお、陸奥話記は軍記物ですから、こういう戦いの描写は生き生きとしています。私は、前九年合戦の主人公は前半は安倍頼時、後半は安倍貞任と述べましたが、それは安倍氏側からみた場合のことで、陸奥話記は源氏側に立って書かれた書物ですから、陸奥話記での主人公は源頼義です。

そのため、この戦いは源氏の大敗北だったのにもかかわらず、八幡太郎義家を前漢王朝の将軍李広になぞらえて、その鬼神の働きを叙述したり、逃れながらも安倍軍の司令官を射殺す武勇伝が述べられたりしています。また、源氏の家臣たちが討死していくさまをドラマティックに描いており、負けているのにカッコよく書いた著者の筆力は凄いです。

頼義の軍勢が回復を待つなか、安倍氏は衣川の南に勢力を伸ばします。令制国が税を徴収する際は、国印の押された証明書によって徴収しますが(国印が押されているので赤符<せきふ>とよぶ)、経清は陸奥国印の押されていない捏造した証明書(国印が押されていないので白符<はくふ>とよぶ)を使って勝手に徴収をしました。

これを聞いた頼義は怒り心頭に発しましたが、今は成すすべもなく、自分の取り分が勝手に安倍氏に流れていくのを放っておくしかありませんでした。

清原氏参戦

黄海の戦いで大敗北を喫した頼義は、戦力の回復を図りましたが、正規兵の補充がままならなかったため、列島各地にいる自身の手下を総動員するしかありませんでした。しかし、それでも勝てる見込みが立たなかったため、出羽の清原光頼に対して豪勢な贈り物攻勢をしつつ援軍を要請したところ、光頼は弟・武則に1万人以上の援軍を率いさせて頼義のもとに進発させたのです。

それによって生気を取り戻した頼義は、康平5年(1062)7月26日、兵3000を率いて多賀城を発向し、8月9日、栗原郡の営岡(たむろのおか)に着陣しました。営岡は、坂上田村麻呂も在陣したと伝わる由緒のある場所ですが、そこで出羽からの清原軍が合流したのです。

頼義は清原氏の援軍とともに陣立てを行いました。

・第一陣 清原武貞(武則の子)

・第二陣 橘貞頼(武則の甥・秋田郡男鹿の豪族)

・第三陣 吉彦秀武(きみこのひでたけ=武則の甥で娘婿)

・第四陣 橘頼貞(貞頼の弟)

・第五陣 三軍に分かち、源頼義、清原武則、陸奥国軍

・第六陣 吉美候武忠(きみこのたけただ)

・第七陣 清原武道

以上、ほとんど清原軍と言っても良いような内容ですが、ともかくこれで官軍の陣容は整いました。今回は、安倍勢よりも兵力が多いですし、十分に勝算があります。

安倍氏滅亡

9月6日、官軍は衣川の関への攻撃を始めました。迎え撃つのは宗任です。ところが、官軍が衣川を越えて宗任の腹心・藤原業近の柵を攻め立てて放火したため、それに驚いた宗任は、関を放棄して、自身の柵である鳥海柵まで後退してしまいました。

官軍は翌日に衣川の関を抜き、11日は鳥海柵の攻撃を開始しましたが、宗任や経清はここも防ぎ難しとして、厨川柵(くりやがわのさく=盛岡市)まで一気に逃れます。官軍は、厨川柵までの道中にある、黒沢尻五郎正任の黒沢尻柵(北上市)や鶴脛柵(花巻市か)、比与鳥柵を次々に落として北進します。ここまで進めば、安倍氏最後の拠点である厨川柵は指呼の距離です。

官軍は15日には、厨川柵とそれと連携して防衛する嫗戸柵(うばとのさく)を包囲しました。

そしてついに、17日には厨川柵が陥落し、経清が捕らえられます。頼義はとくに経清に対する恨みは強く、「お前は元々俺の家臣の分際が裏切りやがり、そのお陰で俺は大変な目に会った。どうだ、白符で税を徴収させて見せよ!」と面罵し、切れ味の悪い刀を持ち出して、ゆっくりと首を引いて殺害しました。

奮戦していた巨漢・貞任は、重傷を負い倒れました。それを官軍の兵が6人がかりで大楯に載せて頼義の前に運んできました。頼義は貞任に対しても罵倒を始めましたが、貞任は頼義の方に顔を向けたまま、一言も発せずに息絶えました。家任も斬られました。宗任は負傷したため隠れ、その後降伏してきましたが、流刑で済みました。宗任は最終的に筑前国に流されて、宗像大島の安昌院に墓があります。

ちなみに、私はクラツーの宗像ツアーの際に大島を案内する場合は、行程には入っていない安昌院も訪れていました。突然の来訪にもかかわらずご住職さんが丁寧な説明をしてくださったこともありました。お客様のほとんどの方は、今まで述べてきた前九年合戦について知らない方ばかりでしたが、あるご高齢の男性のお客様にとっては強烈なサプライズであったらしく、「感慨無量」と漏らしていたのが印象的で、そういう反応を伺った時こそガイドの仕事の最も嬉しい瞬間であります。

藤原清衡

後三年合戦と清衡

平泉藤原氏初代の清衡は、天喜4年(1056)の生まれです。清衡が7歳の時、父・経清が殺され、母が再嫁した清原武貞に育てられます。母と養父・武貞との間には家衡が生まれます。武貞には、元々真衡という子がおり、武貞の死後、真衡が清原家を継ぎましたが、清原家は統一が取れておらず、清衡と家衡も真衡に服せず、奥州は戦乱状態と化しました。

真衡が永保3年(1083)に病死すると、今度は清衡と家衡との戦いに発展し、源義家は清衡を援護し、寛治元年(1087)、清衡が競り勝ち、新たな北奥羽の支配者となりました。このとき、清衡は32歳。そしてこの一連の騒乱を「後三年合戦」と言います。

清衡は、家衡との戦いにおいて、居館を家衡に襲撃され、実の弟である家衡によって妻子を皆殺しにされています。清衡は早くに父も殺されていますし、自身も醜い争いを経験しています。そういった経験が、平泉に極楽浄土を現出させようとした気持ちの源泉になったという説明はよく聞かれるところです。

清衡と平泉

清衡は最初から平泉に居館を設けたわけではありません。清衡は後三年合戦の頃には、岩手県奥州市の豊田館に住していました。そこは、奥六郡の領域内です。家衡を打倒して北奥の支配者となってからしばらくした後の康和年間(1099~1104)に奥六郡から飛び出し、平泉に本拠地を移したと伝わっています。

清衡が朝廷からどのような官職に任じられたのかは記録に残っていませんが、清原氏は鎮守府将軍であったため、正式な任官はなくても、本人も周囲の人も、鎮守府将軍であるという認識があったと考えられます。ただし、鎮守府将軍の管轄範囲は奥六郡ですので、平泉に本拠地を置いたということは、陸奥国府があるのにも関わらず、それとは別個の行政府を陸奥に新たに開いたと評価することもできます。研究者によってはこれを日本最初の幕府(つまり武家政権)であると考える者もいます。

御館や宿館と呼ばれる清衡の本拠地である平泉館は、遺跡名としては、柳之御所遺跡です。ここは、泰衡まで90年間ずっと奥州藤原氏の本拠地であり、発掘調査も進んでいます。また、清衡は中尊寺を建立したことで有名ですが、当初は関山の山頂に一基の塔を建立し、そこから時間をかけて拡張して大伽藍を備える寺院となりました。奥大道(おくだいどう=中世の奥州街道)は、寺院地を通るように造り直され、月見坂がまさしくそのルートです。

中尊寺の大きな特徴は、八幡社・賀茂社・春日社など、当時の中央の権力に結びついていた神社が勧請されていないことです。とくに八幡社と言えば源氏の守護神で武士が大変好んだ神様ですが、そういう戦いを想像させられるものを清衡は嫌がったようです。また、仏教では敵を調伏するために不動明王などを祀るお堂を建てますが、そういうものもありませんでした。この辺りのポリシーを見ると、清衡の精神の一端を伺うことができます(月見坂に八幡堂がありますが、由緒によると平泉建立よりも前の勧請です)。

清衡は奥羽の新たな支配者として国家に認めてもらう必要がありますが、彼が打った手は、摂関家への接近です。

清衡の史料上の初見は、36歳の時です。「後二条師通記」の寛治5年(1091)11月15日条によると、師通は、父である関白の師実から聞いた話として、清衡が馬2頭を献上し、解文と申文を進上してきたということです。清衡はこのとき、任官の斡旋も依頼しているようですが、それは実現しなかったようです。

しかし、このような贈り物攻勢を始めとして、所領寄進や年貢貢納(この時代はすでに律令国家ではなく、富裕な者が代わって年貢を納めることが可能になっている)によって、中央の権力者と仲良くなっていったのです。そのお陰で、翌寛治6年(1092)6月3日、清衡が合戦を企てようとしているとの情報が朝廷に入ってきましたが(実際には誤報か謀略でしょう)、関白師実は、対策会議である「陣定(じんのさだめ)」すら開催せず、故意にうやむやに処理しています。いつの時代でも有力者へ賄賂を贈り仲良くなることは重要ですが、清衡からのプレゼントは都の人も驚く豪華さだったのでしょう。

このような運動によって得た摂関家の後ろ盾によって、清衡は奥羽で好き勝手にふるまったわけですが、都の貴族の中でも大納言の源俊明は、「あいつはいずれ謀叛を起こす」と危険視しており、敢えて清衡からの賄賂を受け取らない選択をしました。下手に付き合うと危ないと判断される場合もあったのです。しかし、目もくらむような豪勢な贈り物を拒否した俊明の精神力は凄いと思います。

平和への願いに彩られた平泉の街を建設した清衡は、大治3年(1128)7月に亡くなりました。73歳でした。心安らかに眠りについた清衡でしたが、彼の思いとは裏腹に、その直後に息子たちの間で血で血を洗う後継者争いが現出してしまったのです。

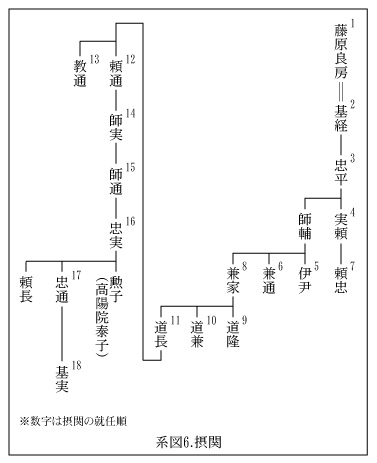

摂関家とは

前項には摂関家というものが現れましたが、摂関は、摂政と関白のことをいいます。 天皇が幼少であったり病弱であった場合は、摂政がかわりに天皇の権限を代行します。そ して天皇が成長したときには、関白が天皇の職務を補佐します。この摂政と関白を出す家は決まっており、それを摂関家といいます。

摂政の始まりは、藤原良房(804~72)で、孫の清和天皇(850~80)を9歳で践祚させた時点で良房は摂政となっています。一方、関白は良房の養子基経(836~91)がその最初で、以降摂関は基経の子孫が任じられました。

それが道長(966~1027)以降は、道長の家系(御堂流)のみが摂関に任じられるようになり、承徳3年(1099)、関白師通(前項で述べた人物)は38歳の若さで没し、その子忠実はまだ22歳で、権大納言であったため、関白を継ぐことができず、摂関は一時断絶してしまいました(忠実は、大河ドラマ「平清盛」では不気味な人物に描かれていて良かったです)。

摂関になるには大納言ではだめで、その上の大臣になっていないとなれませんでした。さらに摂政になる条件として、天皇の外戚(がいせき=天皇の妻の実家縁者)であるというのが暗黙の了解で、一方関白の方は外戚というのは必要不可欠な条件ではありませんでした(『藤原摂関家の誕生』)。

その後、忠実は摂政になることができたのですが、そのとき、外戚の藤原公実と競合しました。しかし、忠実は外戚ではない身分で摂政となり、外戚でなくても摂政になるという先例を生みだしたわけです。良房以降を摂関家と呼びますが、忠実によって通称ではなく、「家格」としての摂関家が誕生したと評価する研究者もいます。

清衡と同時代を生きた白河法皇

清衡の時代の中央の情勢について述べますが、話が岩手県から離れますので、興味がない人は無理して読まなくてもいいです。ただし、ここで述べる知識は日本史全体として見た場合には非常に重要なものですし、この後の時代の流れを理解する上で知っておいた方が良い知識ですので、ちょっと難しいですが、可能であれば読んでみてください。

院政とはなにか

平泉藤原氏の時代は、大きな歴史区分として古代から中世に移り変わった時代です。

清衡と同時代を生きた権力者として、白河法皇がいますが、ここでは、白河法皇が行った院政について述べます。なお、清衡の生存年は、天喜4年(1056)から大治3年(1128)で、白河法皇は、天喜元年(1053)から大治4年(1129)ですから、二人は3歳違いで同じ時代の空気を吸って生きていたのです。もちろん、京都と平泉とでは、空気の味は違うと思いますが。

院政とは天皇経験者で天皇の父あるいは祖父である上皇(院ともいう)が天皇にかわって国政を率いる政治体制であり、院政を行う上皇は、治天の君(ちてんのきみ)とも呼ばれます。

院政の重要なところは、院政をしく上皇が、天皇任命権以下、朝廷の人事権を握ったことです。当時の朝廷の貴族たちの一番の関心事は、自分がどのような官位や官職に就くかでした。もちろん、それによって収入が違うので、そういう生活面での優遇を望んだことは確かですが、身分が高いということは、簡単にいうと威張れるのです。威張って、自分よりも身分が低い者を支配できるのです。みんな、そうしたいのです。よって、ピラミッド状に形作られた身分制度の頂点に位置し、天皇の父あるいは祖父であるという侵しがたい血筋で人事権を握った治天の君の権力には物凄いものがあったことが分かるでしょう。

しかしそのようなピラミッド状の身分制度のなかにおいて、白河は身分にこだわることなく、独自の判断(個人的な好悪)で廷臣を取り立て政治に参画させたので、伝統的な身分による序列が崩れ院近臣(いんのきんしん)といわれる側近層が政治の表舞台に出てくることになりました。

白河に気に入られさえすれば、今まで出自(家柄)のせいで出世が不可能とされていた廷臣たちにも出世のチャンスが巡ってくるのです。

さて、院政の面白いところは、その地位が天皇から与えられるものではなく、上皇がみずからその地位に就くことによって成立するところです。つまり上皇の地位にあり、かつ今上天皇の父あるいは祖父であれば、院政をしきたいと思ったときにすぐに始められるし、その終わりの時期も決まっていません(ただし、すでに院政をしいている上皇がいる場合はできません)。

なお、この院政は、通説では白河法皇によって歴史上初めて実施されたとされてきましたが、最近では、白河の先代・後三条上皇が始めたと考える研究者が増えています。

後三条天皇の藤原氏嫌い

延久4年(1072)12月8日、39歳の後三条天皇は、皇位を20歳の皇太子貞仁(のちの白河法皇)に譲り、貞仁の異母弟の実仁(2歳)を皇太弟に立てました。そして翌延久5年(1073)5月7日、後三条は崩御しますが、後三条は生前、白河に対して、白河の跡は予定通り皇太弟の実仁を皇位に付け、さらにそのときは白河にとって実仁の次弟の輔仁を東宮 (とうぐう=皇太子・皇太弟あわせて跡継ぎを指す)に立てるように伝えていたといいます。

つまり、この遺言を守った場合、白河は自分の子を自身の後継者にできないのです。

後三条は宇多天皇(867~931)譲位以来、171 年目にして現れた藤原氏を生母としない、つまり外戚(がいせき=母方の祖父・母方の伯叔父)としない天皇であり、本人は藤原氏にコントロールされることを極端に嫌がっていました。しかし、白河の母は、藤原公成の娘の茂子であり、藤原氏から干渉される可能性が高く、藤原氏からの影響の可能性を白河一代で止めておきたかったのです。

一方、実仁と輔仁の母は、源基平の娘基子です。基平は、藤原道長(966~1027)に圧迫され、無念にも皇太子辞退に追い込まれた敦明親王の子ですから、基子は藤原氏のことが嫌いなはずです。白河の世がさっさと終り、実仁・輔仁が皇統を継げば、藤原氏の影響力を低めた状態に保つことができるでしょう。

ではなぜ、後三条はこれほどまでに藤原氏を嫌ったのでしょうか。それは、後三条自身の体験によると思われます。後三条自身、藤原氏とは血縁が遠く(かろうじて母方の祖母が藤原道長の娘)、皇太弟時代にときの関白である藤原頼通(992~1074)から足掛け24年にも渡って圧迫され続けました。簡単に言うと、ずっとイジメられてきたのです。この積年の恨みは深いでしょう。

さらに、後三条の母・陽明門院禎子は、三条天皇(976~1017)の子で、三条天皇は藤原道長によって嫌がらせを受け、心ならずも在位6年で後一条天皇(1008~36)に譲位させられた経緯を持つので、後三条は幼少のころからそういう話を聴いて育ち、これも後三条がアンチ藤原氏に育った原因のひとつになっているかもしれません。

なぜ白河法皇は院政を始めたのか

後三条の藤原嫌いに対して、子の白河は既述した通り母が藤原氏であり、さらに藤原師実の養女賢子(かたこ)を最愛の妃としていたので、とくに藤原氏が嫌いなわけではありませんでした。そんなことより、生まれてきた我が子の方が可愛いのです。そのため、前述の後三条の言いつけには従いませんでした。

白河の次代に予定されている皇太弟の実仁が応徳2年(1085)11月8日に15 歳で疱瘡により亡くなると、白河は翌応徳3年(1086)11月26日、自らの子である善仁(たるひと=8歳)を皇太子とし、即日譲位してしまったのです(堀河天皇)。

有無を言わせぬこのスピード感は大事です。

このときをもって白河の院政の始まりとされますが、院政の始まりの理由は、白河が自らの子孫の皇統を形成し擁護するためだったのです。壮大な政治理念とかそういうものがあったわけではなく、院政を始めた理由は我が子可愛さという至って個人的な理由からでした。

白河の院政の始まりの理由が、自分の次代以降の皇位の決定を自在にしたいからであるとすれば、さきに後三条が、藤原氏を外戚に持たない実仁、そして輔仁を皇位に就けようとして、その上に君臨しようとしたことも院政と認めてよいのではないでしょうか。そうすると、わずか半年足らずの期間でしたが、歴史上初めて院政を始めたのは、後三条との評価が下されることになります。

邪魔者・輔仁親王の排除

さて、堀河天皇践祚から5年後の寛治5年(1091)、堀河の皇后に立てられたのは、白河の同母妹の篤子でした。堀河は13歳、篤子は32歳、叔母と甥の結婚です。現代人から見ると、異様な結婚で、今でいう男子中学生の立場からすると、奥さんが名実ともに「おばさん」というのはかなりガッカリだったと思います。

実際は本人がどう思うかですから、そんなことまで他人が心配することもありませんが、重要なこととして、この夫婦には近親婚のためか子が生まれず、結局白河は、藤原実季の娘苡子を堀河の女御(側室)とし、苡子は康和5年(1103)正月16 日、男子を出産しました。宗仁、のちの鳥羽法皇です。

しかし幸せはながくは続きませんでした。白河の期待を背負って政務に没頭していた堀河が嘉承2年(1107)7月19日に29歳で崩じてしまったのです。

皇位は皇太子の宗仁(5歳)が継ぎました(鳥羽天皇)。

白河からすると、皇位を子、孫と順調に継がせることはできていましたが、天皇はまだ5歳なので、引き続き院政を強化して頑張らなければなりません。それに既述した通り、白河の異母弟の実仁はすでに死亡していましたが、まだ実仁の同母弟の輔仁が生きていたのです。

輔仁の最大の庇護者であった陽明門院(後三条天皇の母)は、嘉保元年(1094)正月にすでに82歳で亡くなっていましたが、輔仁は聡明な人物として評判が高く、周りに集う廷臣も少なくなく、とくに村上源氏の一族が支持していました。また、河内源氏の棟梁である八幡太郎義家もいつのことかは不明ですが、娘を輔仁に嫁がせています。そしてなによりも、堀河崩御時35歳であった輔仁自身がまだ天皇になる野望を秘めているのです。皇統を我が子孫に順調に伝えたい白河にとって、輔仁は当然ながら邪魔な存在です。

かくして、事件は起こるべくして起こりました。

永久元年(1113)10月3日、鳥羽の皇后令子の御所に落書が投げ込まれ、それによると醍醐寺座主勝覚に仕える千手丸が鳥羽天皇の暗殺を計画しているとのことでした。白河が検非違使(けびいし=警察や裁判を司る)を派遣して千手丸を捕縛し尋問したところ、初め勝覚の実弟で輔仁の護持僧を務めている仁寛が、呪詛による鳥羽殺害を目論みましたが、それがなかなかうまくいかないので、暗殺という手段に切り替え、鳥羽を付け狙っていたと口を割りました。勝覚・仁寛兄弟は村上源氏で79歳の元老・左大臣俊房の子です。

結果として、千手丸と仁寛は流罪となり、俊房と勝覚は無罪となりましたが、俊房の村上源氏は政治的発言権を失って勢力を大きく減ずることになり、事件とは関係なかった輔仁も蟄居せざるを得なくなり、政治生命を断たれてしまいました。

この事件は輔仁を陥れるために白河側勢力がでっち上げたものである可能性が高いですが、ともかくこれで、白河にとって自分の皇統を邪魔立てする有力な皇族はひとりもいなくなったことになります。

なお、輔仁は元永元年(1118)に亡くなっており、その子有仁は翌年源姓を賜り臣籍に下っています。ちなみに待賢門院璋子の姉妹が有仁と結婚しています。 有仁は左大臣にまで昇り、久安3年(1147)2月に没します。

白河法皇のひととなり

父の遺言を無視して、弟ではなく子に皇位を継がせたように、自らの野望を具現化することを念じていた白河法皇は、いったいどのような人物だったのでしょうか。それを示す逸話が『源平盛衰記』に記されています。

そこには「三不如意」といって、白河の思い通りにならなかったものとして、「賀茂川の水」(頻繁に氾濫しており治水に苦労した)、「双六の賽」(当然ながらサイコロの目は思う通りにならない)、「山法師」(比叡山延暦寺がたびたび強訴を起こした)が挙げられており、それ以外のことはすべて法皇の思い通りになったといわれています。

また、「雨水の禁獄」と呼ばれる次のエピソードによっても白河の性格が分かります。

天仁3年(1110)、白河は法勝寺で法会を行おうとしましたが、酷い雨で延期となりました。次の開催日も雨天延期、そしてその次も雨天で延期。さらに四度目も雨天でしたが、ついに降りしきる雨のなか法会を決行し、怒った白河は雨を容器に入れて、獄舎につないだといいます。現代においてこのようなことをすればギャグとして受け止められるかもしれませんが、白河は本気だったのでしょう。

また、仏教に帰依していた白河は、大治2年(1125)には「殺生禁断令」を出し、狩りや漁などを禁じました。人民の現実の生活を無視した法令を出してまで自分の信条を通そうとしたのです。

そして、白河は他人に対して好悪の情が激しく、気に入ると身分が低い者でも引き立てて使いました。

32歳の応徳元年(1084)に中宮の賢子が 28歳で亡くなったときには、最期まで看とり、遺体を抱いて離れようとしなかったほどの激情家でもありました。しかも翌年になっても悲しみのあまり夜御殿(寝所)に籠りっきりだったのです。

とにかくそういうことが好き

最愛の賢子を亡くした白河は、やがて身近に奉仕する女房たちに次々と手をつけるようになり、御落胤と噂される子が多数出てくることになりました。しかしその後、祇園女御(ぎおんのにょうご)が現れて、法皇の荒淫も軽減されます。

ただし、祇園女御出現の時期は11世紀末から12世紀始めころなので、その後ずっと祇園女御一筋というわけにもいかず、他の女性に手を付けることが復活し、その流れで平清盛も御落胤ではないかと疑われるわけです。白河の女好きからすると、清盛と同様な「御落胤」は他にもたくさんいて、それらの人物が歴史上に現れてくる可能性もあったわけです。

ところで、祇園女御という女性は謎の人物ですが、角田文衞氏は『待賢門院璋子の生涯 椒庭秘抄』のなかで、祇園女御は藤原顕季(白河の乳母の子)の縁者で、三河守源惟清の妻であったらしいと述べています。なんで、惟清の妻が白河とそういう仲になったのでしょうか。

惟清は当初は白河に目をかけてもらっていたのですが、のちに法皇を呪詛した罪で流罪になっており、状況的には、白河は自身の権力で惟清と妻(祇園女御)との間を引き裂き、祇園女御を我がものとして、禍根を残さないようにしたと推測されます。権力者が人妻を手に入れる際によく使う手です。

なお、「女御」というのは本当は天皇の後宮における公式な身分の一つで皇后・ 中宮に次ぐ身分ですが、祇園女御の場合は正式に女御に任命されたわけではありませんでした。祇園女御が女御に任じられなかったのは、高くない出自のせいでしょう。さきに白河は出自の低い廷臣にもチャンスを与えたと述べましたが、正式に女御にできる状況ではなかったのでしょう。

さらに言うと、白河は両刀使いでした。白河の近臣でも男色によって出世したと伝わる人物が何人かいます。「左右なき切者」といわれた北面の武士(院北面)・ 藤原盛重がそうですし、権大納言まで昇りつめ「天下の威勢傍に人なきが如し」といわれた藤原宗通もそうでした。

※以降、ひとまず箇条書きで要点を述べます。

第2代基衡

● 1102~05の間に誕生

● 1129年、兄小館惟常(これつね)と跡目争い

⇒ 惟常は越後へ向けて逃亡途中に殺害される

● 清衡後家が上洛し、源義光の子義成に再嫁(義成は佐竹氏の祖)

● 毛越寺建立

● 1157年没

● 鳥羽天皇の生涯と同時期(鳥羽は1103~56)

⇒ 鳥羽の時代に荘園が拡大

第3代秀衡

● 1122年に誕生か(平清盛<1118~1181>と同世代)

● 父基衡と良好な関係だった陸奥守・藤原基成(院近臣)の娘と婚姻

● この頃の平泉は平安京に次ぐ人口を誇ったとされる

● 陸奥国および出羽国の押領使(おうりょうし)に任じられる

● 保元の乱(1156)および平治の乱(1159)では動かず

● 平家に焼かれた東大寺の再建費用として、頼朝の1000両に対してその5倍の5000両を納めた

● 幼少の義経を匿い養育し、義経が頼朝と反目した後は再度匿う

● 嘉応2年(1170)には鎮守府将軍に任じられる

● 文治3年(1187)死去(義経秘匿から9ヶ月後)

第4代泰衡

● 出生年は不詳

● 次男だったが嫡男だったので1187年に相続

● 頼朝の圧力に抗しきれず義経を殺害

● 三弟忠衡・五弟通衡・六弟頼衡を殺害

● 祖母(秀衡の母)を殺害した可能性もある

● 1189年、頼朝に平泉を攻め落とされ、逃亡を企てるも秋田県大館市内で郎党の河田次郎に殺害される

_1280px.jpg)