| せんだいじょう |

| 宮城県仙台市青葉区 |

| 日本100名城 |

AICTでは、過去に宮城・岩手の古代史シリーズの第1弾として、当該地の縄文遺跡や古墳、アテルイの故郷、そして古代城柵跡を訪れる現地講座を2度開催しています。2023年7月にはその第2弾として、松島湾の貝塚や大崎地方の古墳、それに平泉を訪れる現地講座を開催しました。

今回はその探訪レポートをお届けします。

* * *

集合場所は仙台駅です。

今朝の仙台は雨。

本格的な雨の中、最初に向かったのは仙台城です。

古代史がテーマなのに、なぜ仙台城へ行くのかというと、参加者から「100名城スタンプが欲しい」とのリクエストがあったからです。そういう場合、他の参加者の了承が得られれば、本来のテーマとは関係なくても訪れるようにします。私自身は城が好きなので、むしろ歓迎です。

ただし、時間の都合上、本当にスタンプを押すだけで終わりですよ。本来であれば城内各所をちゃんと歩いて見てまわりたいですが、ちょうど雨も降っていて歩くのは大変ですから、そういう気も起らずに済みます。

スタンプは、本丸跡の仙台城見聞館にあるそうです。一目散に本丸の駐車場へ向かいますが、仙台城に近づいて行くと、工事中の場所があるということで普通に通れず、えらく遠回りさせられて到着しました。

背後の尾根筋から間道を伝って攻め込んだような感じです。

私自身は前回来たのが2005年8月ですから、18年振り。

護国神社の境内には足を踏み入れず・・・

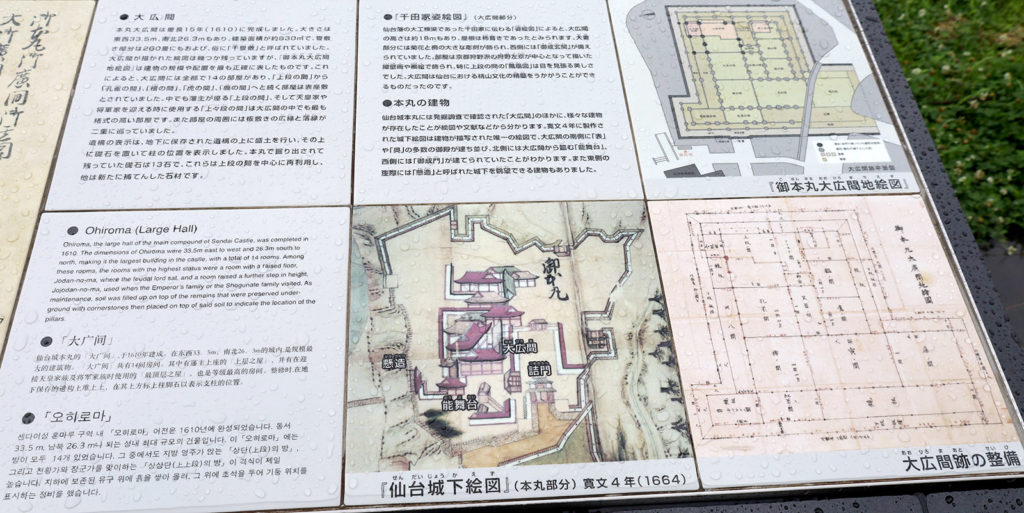

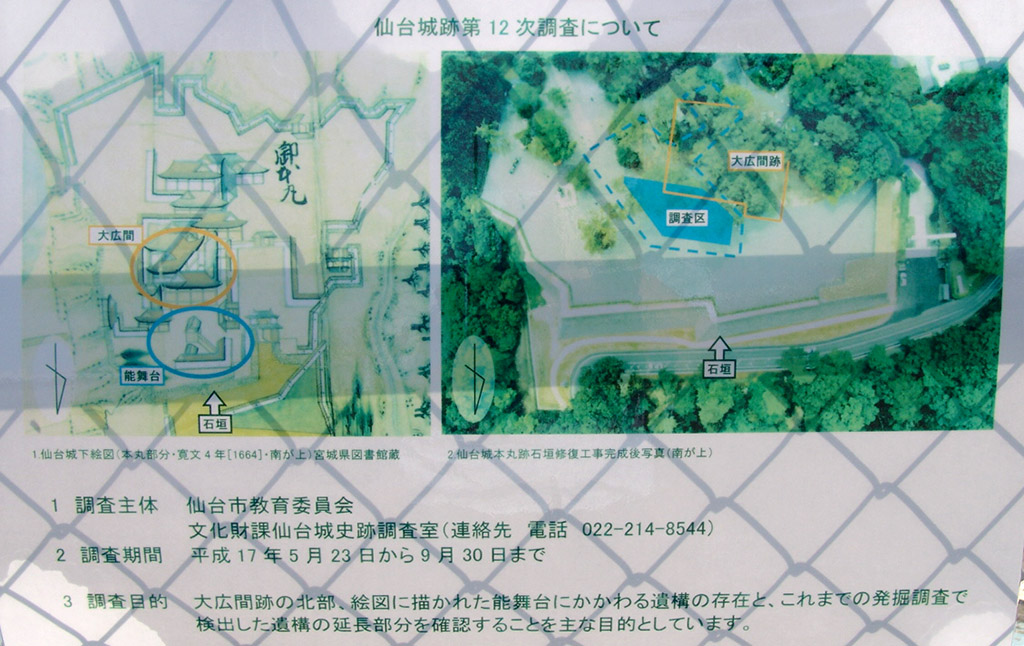

本丸跡には大広間の地表面表示があります。

なんか前回来た時よりもはるかに見ごたえがある場所になってるじゃん!

ともかく、仙台城見聞館に行きます。

仙台城見聞館は、平成18年にオープンですから、前回来たときはギリギリまだありませんでした。そして平成27年にリニューアルオープンしており、館内は新しくて綺麗です。

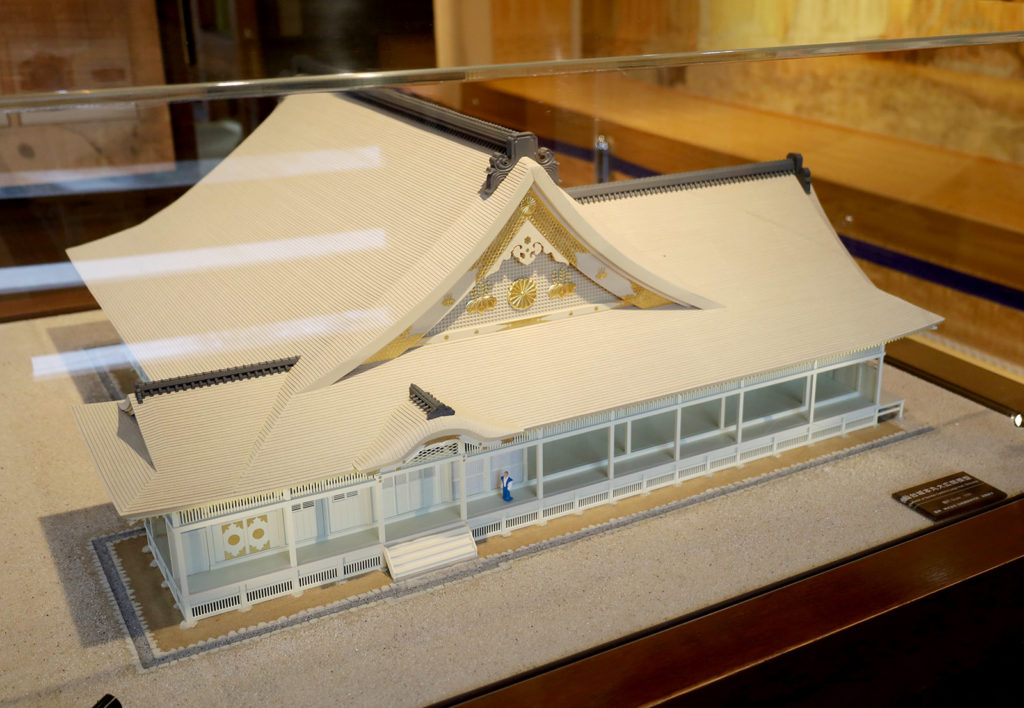

本丸大広間はこんな建物でした。

流石伊達藩。

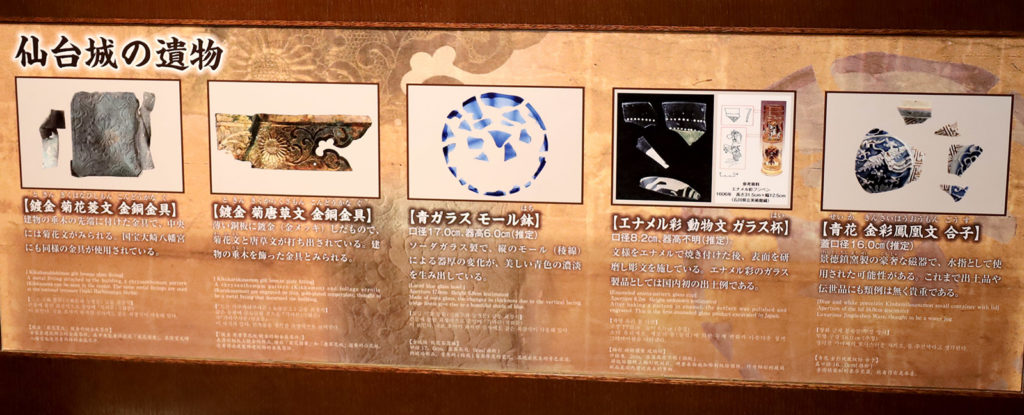

素晴らしい遺物の復元品が展示されています。

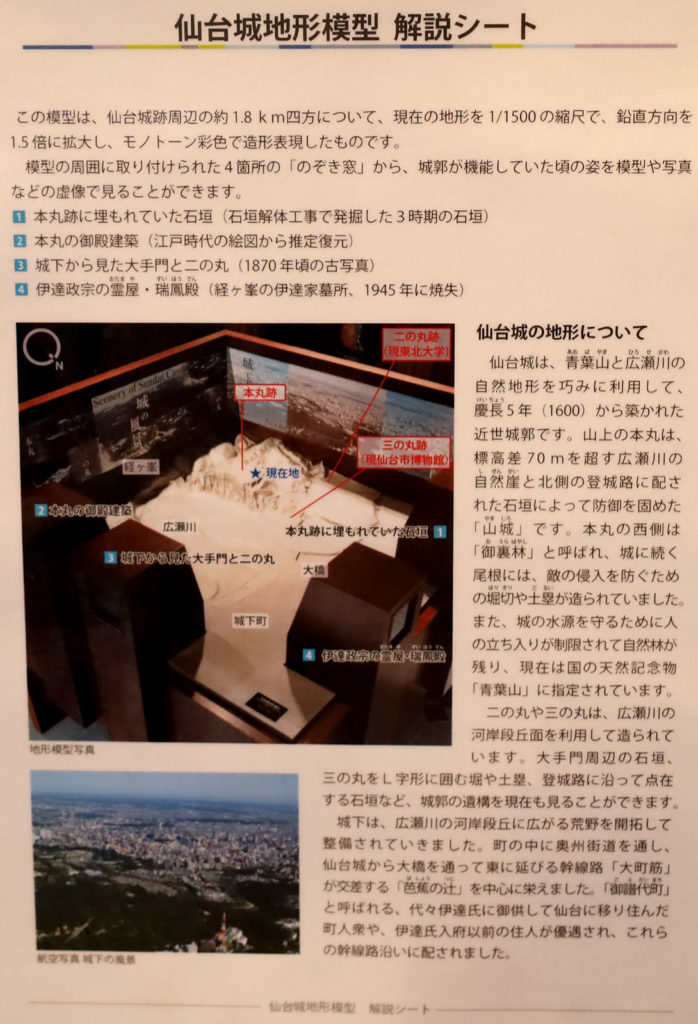

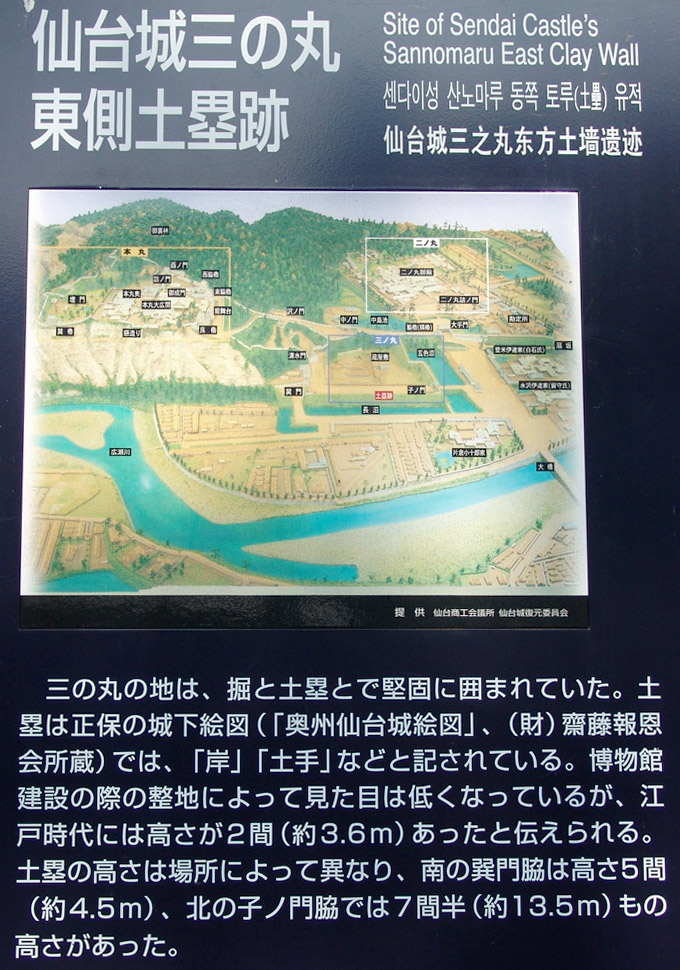

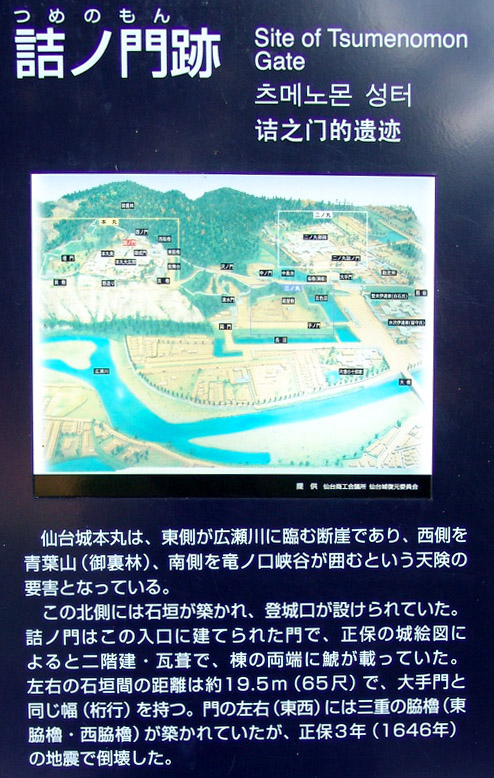

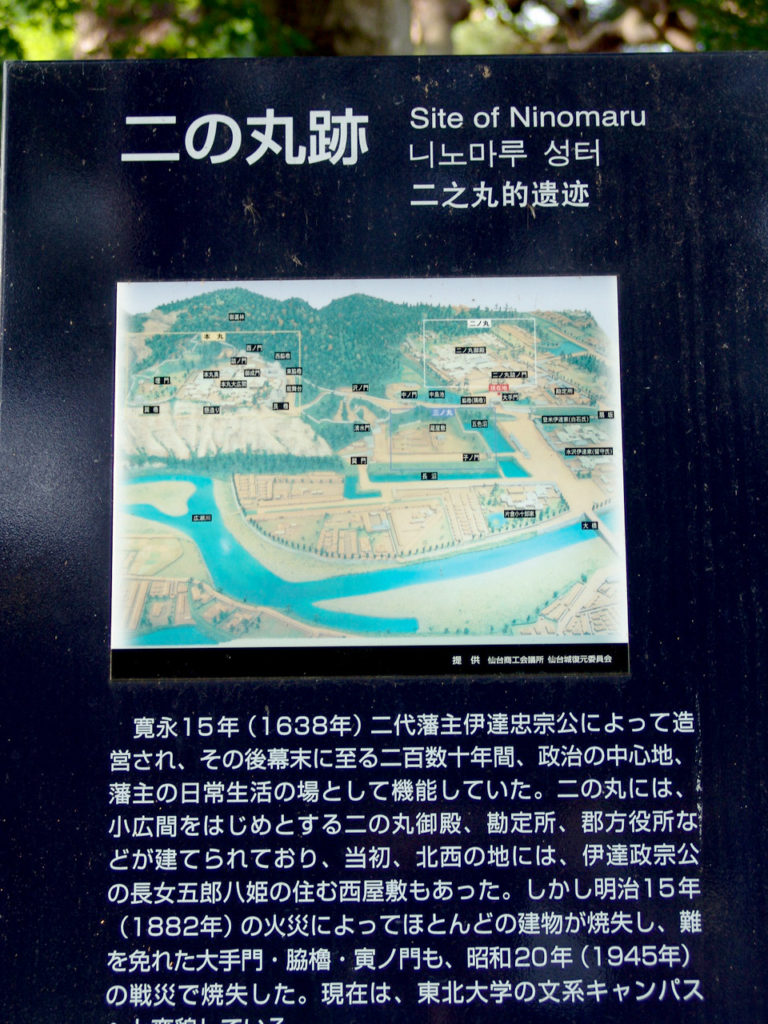

これを見ると仙台城の地形が分かると思います。

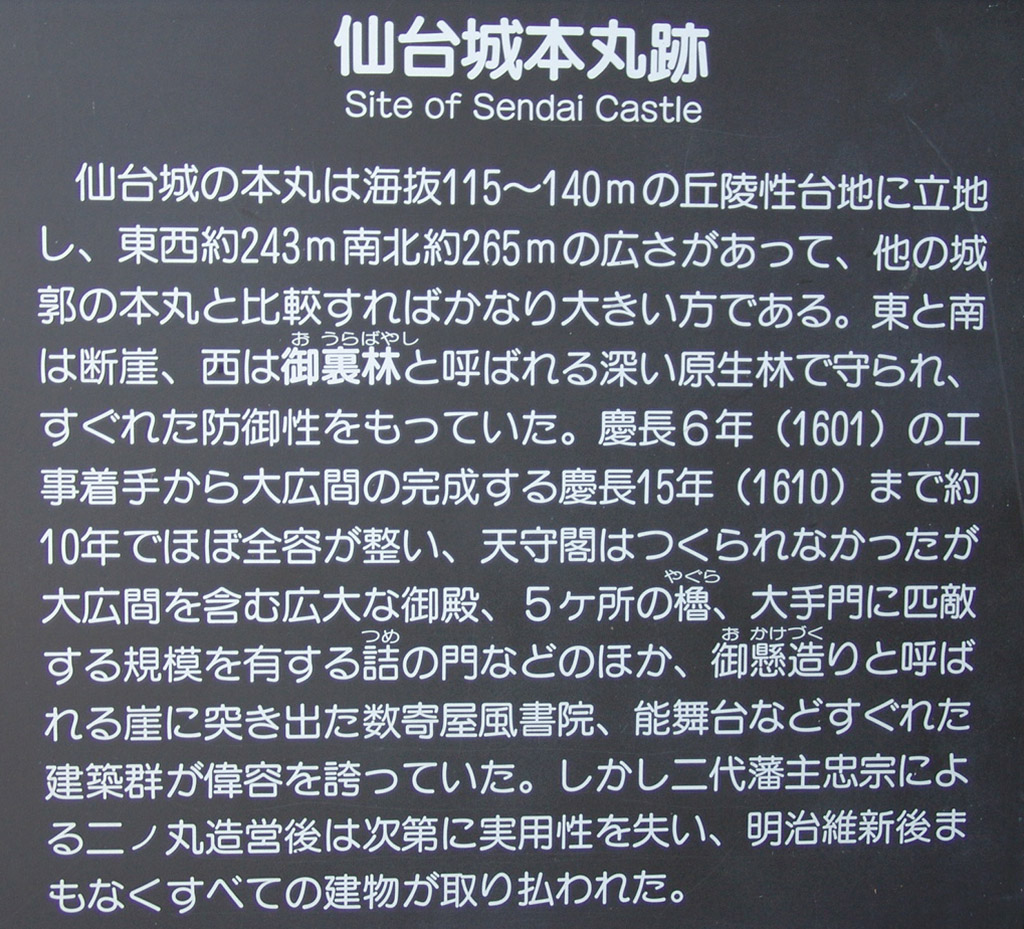

このジオラマは高さを強調した造りになっていますが、それを差し引いても、本丸の位置が際立って高いことが分かると思います。下の説明でも書かれている通り、本丸と直下の広瀬川との比高差は70mもあり、「山城」であることが分かります。

伊達藩は仙台を都としたため、伊達氏といえば仙台、というイメージがあると思いますが、伊達氏の歴史を見ていくと、古代末には常陸国に居り、その頃は伊佐氏と称していました。

その後、奥州伊達郡(福島県)を本拠として、地名を取って名字とし、本サイトの米沢城のページに記している通り、15世紀には米沢を拠点としました。仙台を拠点にするのは、政宗が徳川政権の大名に列してからで、仙台城築城は、一般的には慶長6年(1601)とされます。

※仙台藩主になるまでの伊達家の歴史についてはこちらで述べています。

それでは、せっかくなので本丸跡を少し歩いて見ましょう。

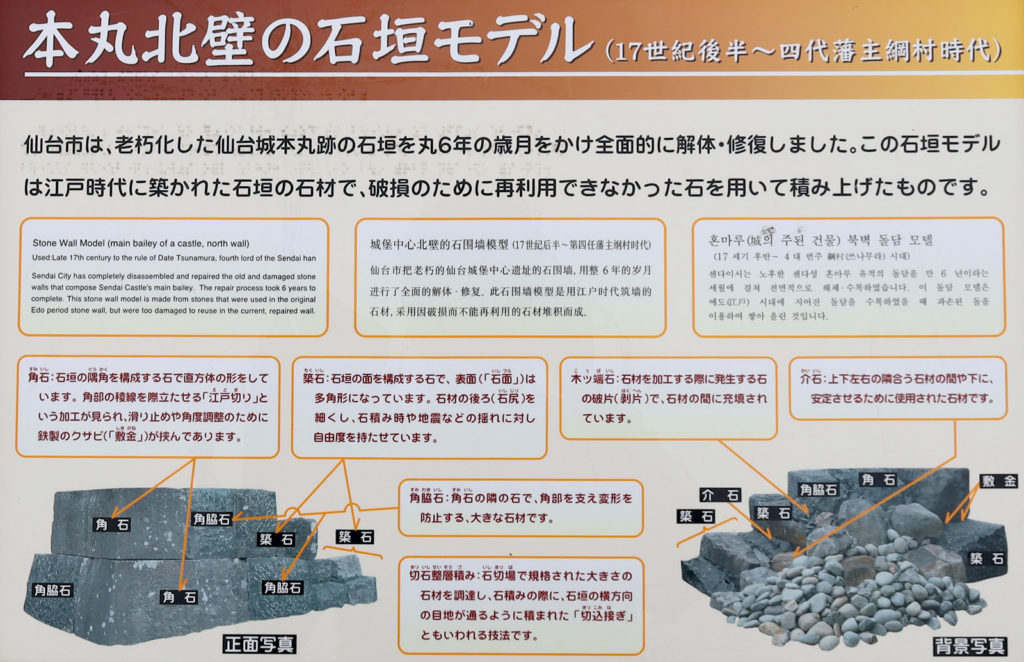

近世城郭に来るとこういった石垣の展示が良くあります。

これは説明板に書かれている通り、17世紀後半の4代綱村の時代の石垣です。

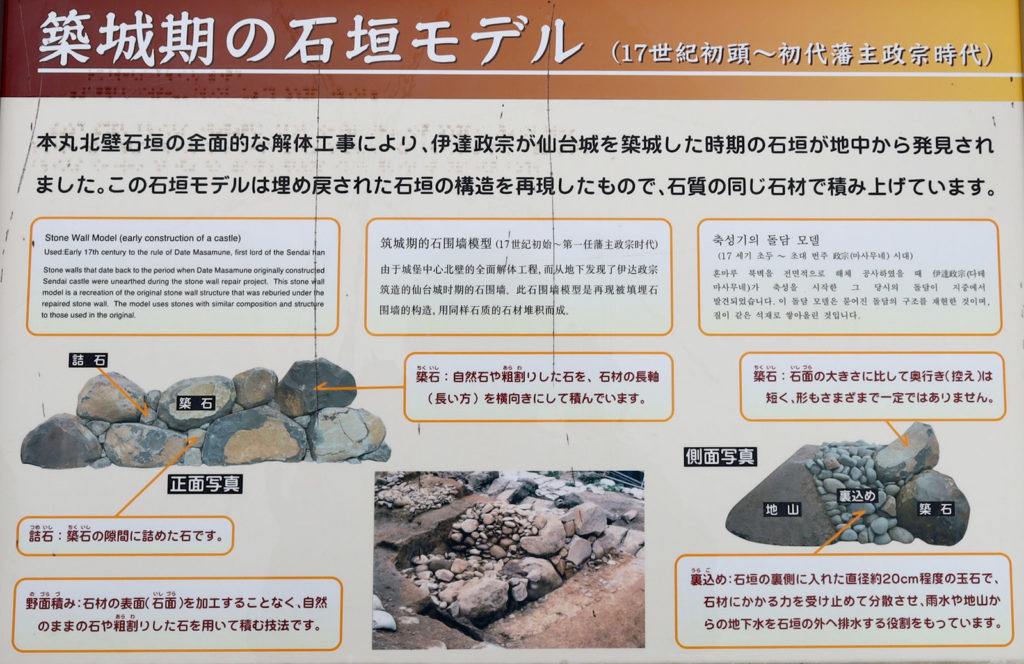

こちらは、初期の石積み。

こういう比較ができるのは石垣マニアにとっては堪らないのではないでしょうか。

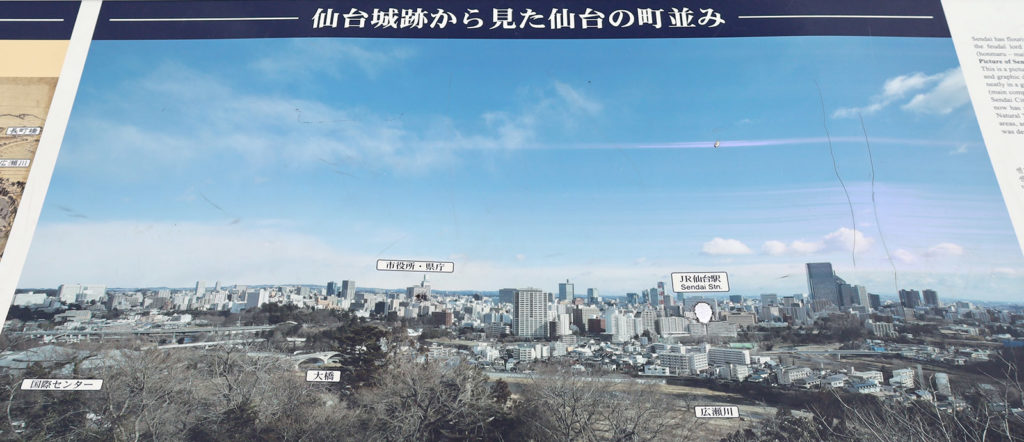

本日の景色。

本来のイメージ図。

2005年に来たときは、体調不良真っただ中の時期で、その頃のことはつらすぎてあまり覚えていませんが、ここからの景色が素晴らしかったことは覚えています。

ですから、今回は景色を見るのが楽しみだったのですが、勝敗は兵家の常、仕方がないですね。

でも、もう一つの楽しみは、政宗に再会することです。

いらっしゃいました。

今日も雨の中、領内を巡検中でした。

私は結構銅像好きなのですが、この政宗像はなかなかの傑作ではないかと思っています。

こんな天候ですが、観光客はそこそこいますよ。

では、目的は達せられたので、松島方面へ貝塚を見に向かいましょう。

* * *

ついでなので、2005年8月に訪れた時のレポートをします。

既述した通り、体調不良真っただ中ではあったのですが、意外と写真はちゃんと撮っており、写真を見ていたら思い出すこともありました。ただ、仙台駅から城までは歩いて行ったのか、タクシーを使ったのか覚えていません。仙台城は駅からそんなに遠くないです。

広瀬川を渡るといよいよ城内といった趣です。

三の丸へやってきました。

ここの土塁は、近代になって道路を造るためにぶった切ったのかと思いましたが、三の丸の「子の門」跡でした。

水堀跡。

土塁断面。

土塁は登るものです。

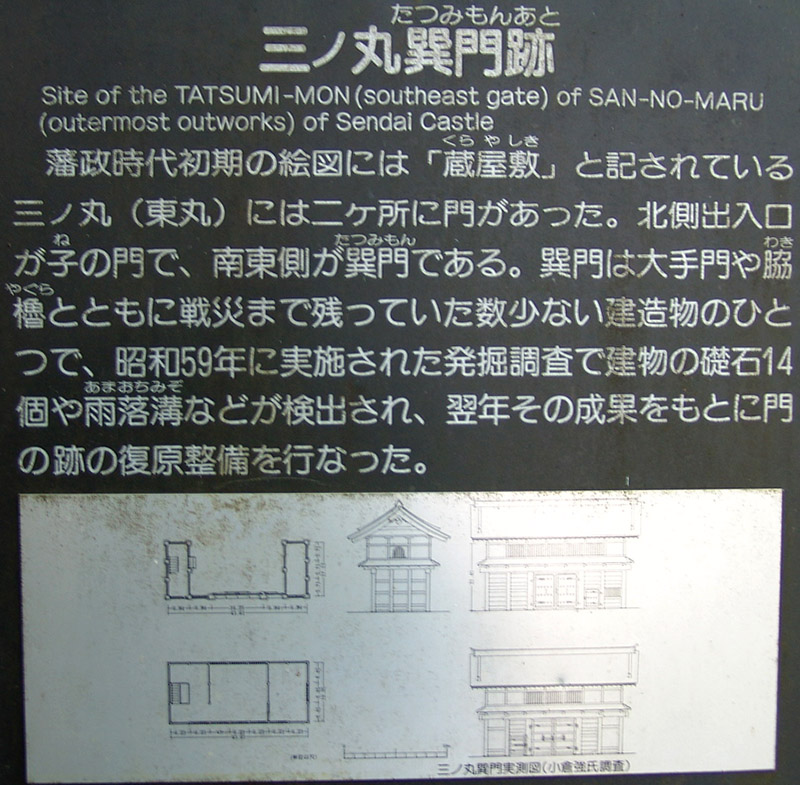

礎石がありますが、ここには巽門がありました。

外部から三の丸に入るには先ほどの「子の門」と、この巽門の2か所があり、巽門は第二次大戦の空襲でやられるまで残っていたんですね。

三ノ丸から本丸へ登るには清水門を通ります。

行って見ましょう。

お、石垣が見えてきましたよ。

鋭意修復中です。

築城作業を見学。

働く人の姿は美しい。

清水門跡を出て本丸跡に登るわけですが、ここからが山城を感じることができる場所です。

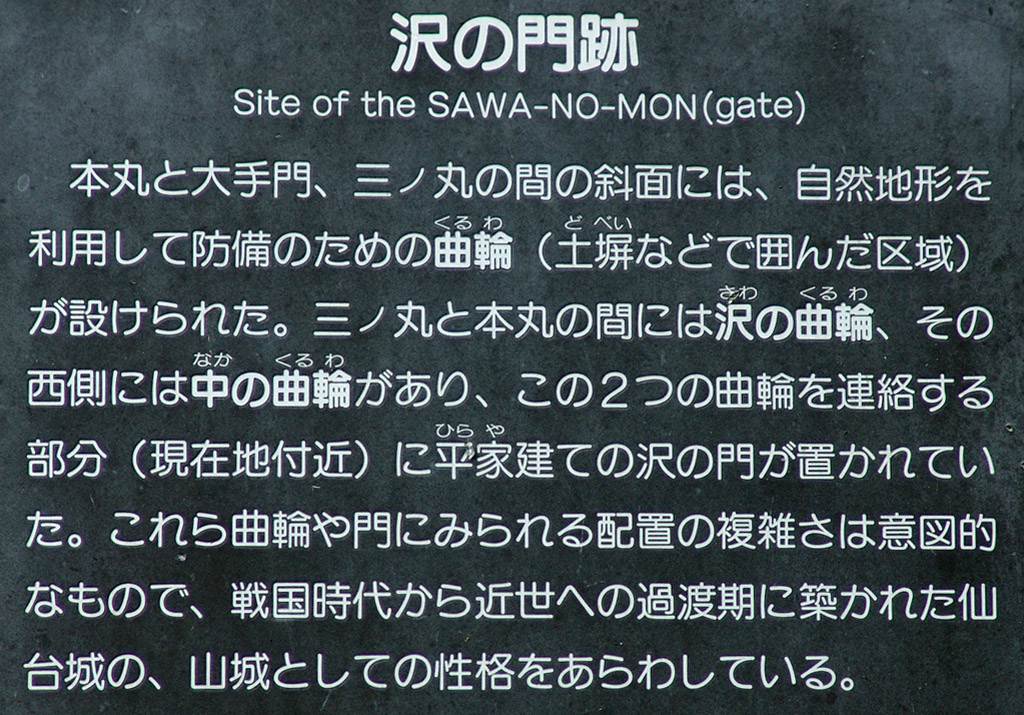

少し登ると、沢の門跡が現れます。

説明板にも書かれている通り、三の丸から本丸に一気に登るのではなく、その途中の段差を利用して郭を構築しています。中世まで盛んに造られた山城は、階段状に郭を構築して敵の攻撃を防ぐわけですが、近世城郭であってもその辺の造りは変わりません。

そろそろ本丸です。

おー、凄いのが出た!

こういう高石垣を見ると近世城郭に来たっていう感じがしますね。

仙台城でもっとも立派な石垣が見られる場所です。

鳥居は、本丸跡の護国神社のものです。

鳥居をくぐって石段を登ると本丸跡です。

さきほど登ってきた石段は本丸への正規のルートにあたり、かつては詰ノ門がありました。

本丸跡は発掘中です。

※註:こういう調査の積み重ねによって現在の本丸大広間の地表面表示ができたのです。

※註:このときは2023年7月の探訪時と違って、ちゃんと裏込めの写真も撮っていました(やはり、雨が降っていると見学が雑になるんですね)。

神社は七夕ヴァージョンです。

では、帰りましょう。

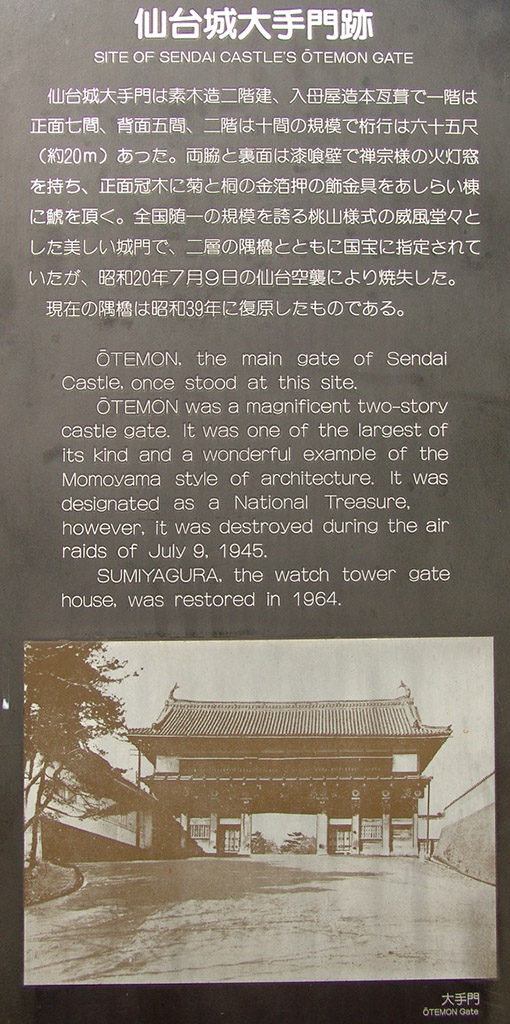

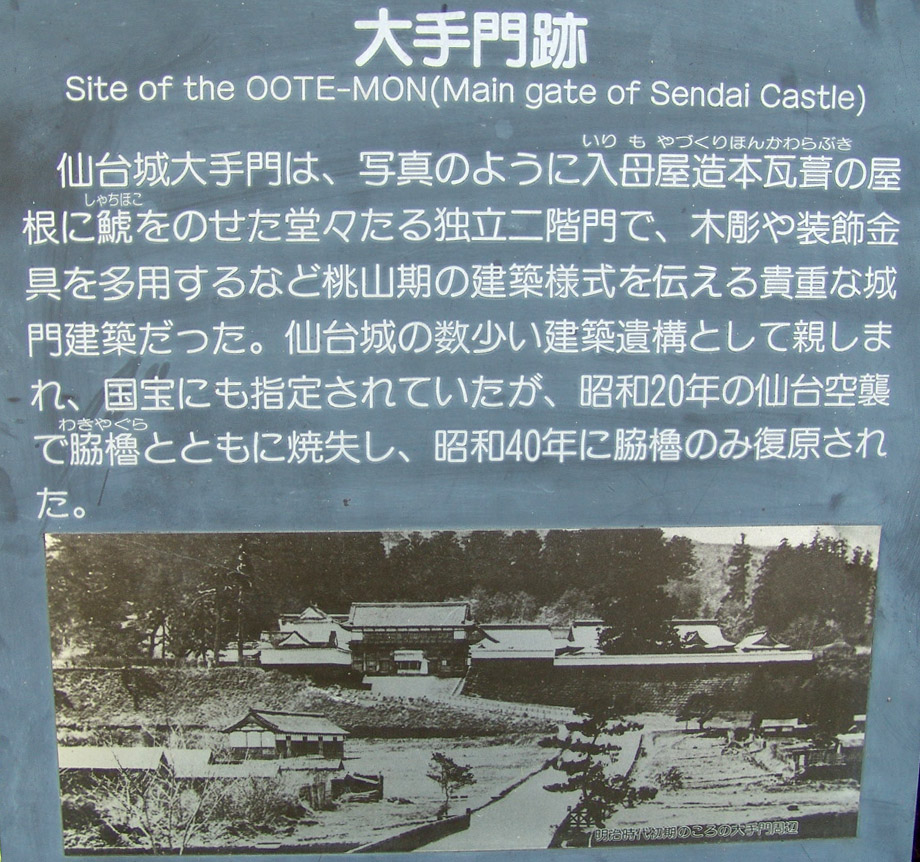

詰の門から降りて、今度は三の丸に立ち寄らず、大手門跡まで下ってきました。

近世城郭の説明板にはこういう古写真を掲載することが多いですが、写真があるとイメージしやすいのでありがたい。

これも空襲でやられたか・・・

もったいない・・・

昭和39年に復原された隅櫓。

今日は二の丸跡方面にはいきません。

支倉常長像。

このあとは、仙台駅まで歩いて行ったことを覚えています。

というのは、途中の古書店で、非常に貴重な『二戸郡 九戸郡 古城館趾考』(簗部善次郎/著)を手に入れているからです。

今はもう、1万円もする古書を買うことはありません。

西の浜貝塚 ![]()